SYLLABUS

10. Besondere Herausforderungen bei Zwillingsschwangerschaften

(Fortgeschritten)

Aufgrund der steigenden Zahl von Schwangerschaften, die aus assistierten Reproduktionstechniken (ART) hervorgehen, hat die Anzahl der Mehrlingsschwangerschaften in den letzten Jahrzehnten dramatisch zugenommen. Diese Entwicklung stellt ein bedeutendes Thema dar, das einer detaillierten Diskussion bedarf. Mehrlingsschwangerschaften gehören zweifellos zu den Hochrisikoschwangerschaften und bringen besondere Herausforderungen mit sich. Eine Zwillingsschwangerschaft ist mit einer erhöhten Häufigkeit fast aller potenziellen Komplikationen einer Einlingsschwangerschaft verbunden, mit Ausnahme von Übertragungen und Makrosomie.

Was ist der Mechanismus der Zwillingsentstehung?

Wie in der Vorlesung präsentiert, gibt es zwei Formen von Zwillingsschwangerschaften. Die erste Art sind dizygote Zwillinge, die entstehen, wenn zwei Spermatozyten gleichzeitig zwei separate Eizellen befruchten. Dizygote Zwillinge (zweieiige Zwillinge) gelten im strengen Sinne als "echte" Zwillinge, da sie durch die Ovulation und Befruchtung zweier separater Eizellen im gleichen Ovulationszyklus entstehen. Ihr genetisches Material unterscheidet sich vollständig, und ihr Geschlecht kann gleich oder unterschiedlich sein.

Monozygote Zwillinge (eineiige Zwillinge) hingegen entstehen durch die Befruchtung einer einzelnen Eizelle durch ein einziges Spermium. Der entstehende Embryo beginnt sich zu teilen und multiplizieren, wobei er zu einem bestimmten Zeitpunkt in zwei Embryonen aufgeteilt wird. Monozygote Zwillinge haben dasselbe Geschlecht und die gleichen phänotypischen Merkmale.

Wie in der Vorlesung dargestellt, kann die Teilung des Embryos zu unterschiedlichen Zeitpunkten nach der Befruchtung stattfinden: zwischen Tag 0 und 4, Tag 4 und 8 sowie zwischen Tag 8 und 12. Diese Zeitpunkte beeinflussen die Konfiguration von Chorion und Amnion. Die Teilung der befruchteten Zygote in zwei Embryonen führt jedoch nicht zwangsläufig zu einer gleichmäßigen Verteilung des zellulären Materials. Dies kann dazu führen, dass eine genetische Mutation bei einem der Zwillinge auftritt (Diskordanz), oder dass beide Zwillinge dieselbe genetische Krankheit haben, aber mit einer deutlich unterschiedlichen Ausprägung der Symptome.

Superfetation, superfecundation und ‘’vanishing twin’’

Superfetation beschreibt eine Art der Befruchtung beim Säuger, bei der zwei unterschiedliche Befruchtungen zu verschiedenen Zeitpunkten stattfinden, wobei das Intervall zwischen den Befruchtungen so lang ist wie oder länger als ein Menstruationszyklus. Für den Menschen ist dieser Befruchtungstyp jedoch nicht nachgewiesen.

Superfecundation hingegen bedeutet die Befruchtung von zwei Eizellen innerhalb desselben Zyklus, jedoch nicht während des gleichen Geschlechtsverkehrs und nicht notwendigerweise durch Spermien desselben Mannes.

Ein weiteres Phänomen, das häufig in Mehrlingsschwangerschaften auftritt, ist die frühe spontane Reduktion von einer Zwillings- zu einer Einlingsschwangerschaft, bekannt als "vanishing twin" (verschwundener Zwilling). Diese Reduktion tritt bei 7 bis 36 Prozent der IVF-Zwillingsschwangerschaften auf. Ob diese Rate bei natürlich gezeugten Schwangerschaften ähnlich ist, bleibt unklar, da diese in den frühesten Stadien der Schwangerschaft nicht routinemäßig untersucht werden. Der abgestorbene Zwilling kann die Ergebnisse von Zell-freiem DNA-Test beeinflussen, wenn dieser zur Untersuchung auf häufige fetale Aneuploidien (wie das Down-Syndrom oder Neuralrohrdefekte) eingesetzt wird.

Welche Risiken sind mit der Entwicklung einer Zwillingsschwangerschaft verbunden?

- Einsatz von Fruchtbarkeitsbehandlungen: Mehr als ein Drittel aller in den USA geborenen Zwillinge können auf iatrogene Eingriffe (IVF, Ovulationsinduktion, Superovulation plus intrauterine Insemination) zurückgeführt werden. Die Zwillingsgeburtenrate in den USA stieg von 1 bei 53 Neugeborenen im Jahr 1980 (vor der weit verbreiteten Verfügbarkeit von IVF) auf einen Höchststand von 1 bei 29 Neugeborenen im Jahr 2014 (nach der breiten Verfügbarkeit von assistierten Reproduktionstechniken). Diese Rate sank dann auf 1 bei 32 Neugeborenen in den Jahren 2019 und 2020, nachdem Richtlinien eine Reduzierung der Anzahl der übertragenen Embryonen pro IVF-Zyklus empfahlen.

- Mütterliches Alter: Die natürliche Zwillingsrate erreicht ihren Höhepunkt im Alter von 37 Jahren. Dies könnte mit der zunehmenden Konzentration des follikelstimulierenden Hormons (FSH) im Alter zusammenhängen. Ältere Frauen neigen auch eher dazu, Fruchtbarkeitsbehandlungen in Anspruch zu nehmen.

- Ethnische Herkunft: Spontane Zwillingsgeburten sind in der schwarzen Bevölkerung häufiger als in der weißen Bevölkerung.

- Vererbung: Dizygote Schwangerschaften scheinen eine genetische Komponente zu haben, insbesondere wenn es in der mütterlichen Familiengeschichte bereits Zwillingsschwangerschaften gab.

- Ernährungsfaktoren: Eine Folsäuresupplementierung kann die Zwillingsrate erhöhen. Zudem haben Personen mit einem höheren Body-Mass-Index (BMI) und größere Menschen ein höheres Risiko, Zwillingsschwangerschaften zu entwickeln.

Wie kann festgestellt werden,, ob die Zwillinge mono- oder dizygot sind?

Die Bestimmung der Amnionizität und Chorionizität ist von entscheidender Bedeutung, da monochorionische Zwillinge eine gemeinsame fetoplazentare Zirkulation haben, was sie einem erhöhten Risiko für schwerwiegende Schwangerschaftskomplikationen aussetzt, wie das fetofetale Transfusionssyndrom (TTTS), die Zwillinge-Anämie-Polyzythämie-Sequenz (TAPS), selektive fetale Wachstumsrestriktion (sFGR) und die Sequenz der umgekehrten arteriellen Perfusion bei Zwillingen (TRAP).

Die Bestimmung der Chorionizität ist nur im ersten Trimester möglich und kann mittels sonographischer Untersuchung erfolgen. Eine dicke (≥ 2mm) Trennmembran weist auf Dichorionizität hin. Es ist zwar schwierig, eine große Plazenta von zwei nebeneinanderliegenden Plazenten zu unterscheiden, aber eine dreieckige Projektion von Plazentagewebe, die über die Chorionoberfläche hinaus zwischen die Schichten der Trennmembran reicht, das sogenannte Lambda-Zeichen oder Zwillingsgipfel-Zeichen, gilt als Beweis für Dichorionizität. Im Gegensatz dazu gibt es bei monochorionischen Schwangerschaften eine einzige Schicht von kontinuierlichem Chorion, das das Wachstum der Zotten begrenzt. Die Trennmembran zwischen den Zwillingen setzt senkrecht an der Plazenta an, was das sonographische Zeichen des „T-Zeichens“ erzeugt. Bei einer gemeinsamen Fruchtblase ohne Trennmembran handelt es sich um eine monochorionisch-monoamniotische Schwangerschaft.

Zusammengefasst gilt: Wenn die Föten durch das Chorion getrennt sind, kann die Schwangerschaft entweder monozygotisch oder dizygotisch sein, während eine monochorionische Schwangerschaft immer monozygotisch ist. Die Bestimmung der Zygosität nach der Geburt ist ebenfalls möglich, wobei das Geschlecht ein wichtiger Indikator ist – Zwillinge unterschiedlichen Geschlechts sind immer dizygotisch. Darüber hinaus ist eine sorgfältige Untersuchung der Plazenta und der Trennmembran sowie eine Blutgruppenbestimmung anhand von Nabelschnurblutproben der Zwillinge hilfreich.

Schwangerschaftsausgang bei Mehrlingsschwangerschaften

Bei Zwillingsschwangerschaften treten bestimmte fetale Komplikationen häufiger auf als bei Einlingsschwangerschaften. Das Risiko eines spontanen Aborts ist dabei dreimal so hoch. Angeborene Fehlbildungen kommen ebenfalls häufiger vor und umfassen:

- Fehlbildungen, die aus der Zwillingsbildung resultieren: Dazu gehören siamesische Zwillinge, Herzmuskelanomalien, Neuralrohrdefekte, Holoprosenzephalie und Sirenomelie (Verschmelzung der unteren Extremitäten).

- Fehlbildungen infolge eines Gefäßaustauschs: Wie das fetofetale Transfusionssyndrom (Zwillingstransfusion), bei dem einer der Zwillinge übermäßig viel Blut erhält, während der andere unterversorgt bleibt.

- Fehlbildungen, die durch den Platzmangel im Uterus verursacht werden: Beispielsweise Klumpfuß oder angeborene Hüftluxation, die aufgrund der Enge des Uterus auftreten können.

Darüber hinaus haben Zwillinge aufgrund des eingeschränkten intrauterinen Wachstums und der häufigen Frühgeburt ein erhöhtes Risiko für ein niedriges Geburtsgewicht. 60 % der Zwillinge und 93 % der Drillinge werden vorzeitig geboren, was ihr Geburtsgewicht weiter beeinflusst.

Einzigartige Komplikationen einer Mehrlingsschwangerschaft – Was sind siamesische Zwillinge?

Verschmolzene oder zusammengewachsene Zwillinge, auch als siamesische Zwillinge bezeichnet, leiten ihren Namen von den berühmten Zwillingen Chang und Eng Bunker aus Siam (heute Thailand) ab, die weltweit von P. T. Barnum ausgestellt wurden. Die Verbindung der Zwillinge kann an beiden Körperpolen beginnen und führt zu charakteristischen Formen, je nachdem, welche Körperteile miteinander verbunden oder geteilt sind. Die häufigste Form ist die Thoracopagus-Verbindung (Mutchinick, 2011). Die genaue Häufigkeit von siamesischen Zwillingen ist nicht eindeutig festgelegt. Je nach dem betroffenen Bereich unterscheidet man zwischen ventralen und dorsalen Typen. Die ventralen Typen können sein: (a) rostral, wie bei Omphalopagus, Thoracopagus und Cephalopagus, (b) kaudal, wie bei Ischiopagus, und (c) lateral, wie bei Parapagus diprosopus und Parapagus dicephalus. Die dorsalen Typen umfassen: (i) Craniopagus, (ii) Rachipagus und (iii) Pygopagus (siehe Präsentation).

Eine chirurgische Trennung von fast vollständig verbundenen Zwillingen kann erfolgreich sein, wenn keine lebenswichtigen Organe gemeinsam genutzt werden (Spitz, 2003; Tannuri, 2013). Eine Beratung durch ein spezialisiertes Team von Kinderchirurgen unterstützt Eltern oft bei der Entscheidungsfindung. Siamesische Zwillinge können auch diskordante strukturelle Anomalien aufweisen, was die Entscheidung über den Fortgang der Schwangerschaft zusätzlich erschwert. Viable siamesische Zwillinge sollten per Kaiserschnitt entbunden werden, obwohl auch eine vaginale Geburt möglich ist, da die Verbindung in den meisten Fällen flexibel ist. Trotzdem ist eine Dystokie häufig, und wenn die Föten reif sind, kann eine vaginale Geburt zu Verletzungen der Gebärmutter oder des Gebärmutterhalses führen.

Welche anderen seltenen und einzigartigen Formen der Zwillingsschwangerschaft sind bekannt?

Externe parasitäre Zwillinge sind stark fehlerhafte Föten oder lediglich fetale Teile, die äußerlich an einen relativ normalen Zwilling angeheftet sind. Ein parasitärer Zwilling besteht in der Regel aus äußerlich angehefteten, überzähligen Gliedmaßen, häufig auch mit einigen inneren Organen. Klassischerweise fehlt jedoch ein funktionierendes Herz oder Gehirn. Die Art der Anheftung ist ähnlich wie bei siamesischen Zwillingen beschrieben. Es wird angenommen, dass diese parasitären Zwillinge durch den Tod des defekten Zwillings entstehen, dessen verbleibendes Gewebe sich an den normalen Zwilling anheften und von dessen Blutkreislauf versorgt werden (Spencer, 2001).

Der Begriff Fetus-in-Fetu beschreibt eine seltene Erkrankung, bei der sich in einem frühen Entwicklungsstadium ein Embryo innerhalb seines Zwillings einschließt. Die normale Entwicklung dieses seltenen parasitären Zwillings wird in der Regel im ersten Trimester gestoppt. Dadurch geht die normale räumliche Anordnung und die Anwesenheit vieler Organe verloren. Typischerweise werden in diesen fetiformen Massen Wirbelsäulen- oder Röhrenknochen gefunden, während Herz und Gehirn fehlen (Spencer, 2000). Eine bösartige Entartung ist selten (Kaufman, 2007).

Welche Erkrankungen können durch unterschiedliche Gefäßanastomosen zwischen Feten entstehen?

Gefäßanastomosen zwischen Zwillingen treten nur bei monochorionischen Zwillingen auf. Die häufigste Form sind Arterien-zu-Arterien-Anastomosen, obwohl auch Vene-zu-Vene- und Arterie-zu-Vene-Anastomosen vorkommen können. Diese Anastomosen können sowohl oberflächlich als auch tief auf der Chorionoberfläche der Plazenta gebildet werden. In den meisten Fällen sind diese vaskulären Verbindungen ausgewogen und haben keine Folgen. Schätzungen zufolge entwickeln jedoch etwa ein Viertel der monozygoten Zwillinge einen Blutshunt zwischen den Föten, was zu akardialen Zwillingsbildungen oder zum fetofetalen Transfusionssyndrom (TTTS) führen kann.

- Akardiales Zwillingssyndrom, auch als twin-reversed-arterial-perfusion (TRAP)-Sequenz bezeichnet, tritt mit einer Häufigkeit von 1:35.000 Geburten auf und stellt eine ernste Komplikation dar. Bei TRAP gibt es einen normalen Fötus, der als Spender dient, jedoch eine Herzinsuffizienz mit hohem Herzzeitvolumen entwickelt, und einen Empfängerzwilling, der kein Herz (Akardius) und häufig keine weiteren Organe besitzt. Hierbei entsteht ein großer Arterie-zu-Arterie- und Vene-zu-Vene-Shunt innerhalb einer gemeinsamen Plazenta. Dadurch sinkt der arterielle Druck im Empfänger, und sauerstoffarmes Blut strömt über die Beckenarterien des Empfängers. Dies führt dazu, dass nur der untere Körper des Empfängers durchblutet wird, was ein gestörtes Wachstum und eine Entwicklungsstörung des oberen Körpers zur Folge hat. Dies kann zu Akardius Acephalus (fehlende Kopfbildung) oder Akardius Myelacephalus (teilweise entwickelter Kopf mit Gliedmaßen) führen. Die Sterblichkeitsrate liegt bei 50-75 %.

- Beim fetofetalen Transfusionssyndrom (TTTS), auch als Polyhydramnion-Oligohydramnion-Sequenz bezeichnet, wird Blut vom Spenderzwilling auf den Empfängerzwilling übertragen. Der Spenderzwilling entwickelt Anämie, Wachstumsrestriktion, Blässe, Oligurie und Oligohydramnion, während der Empfängerzwilling plethorisch ist, eine Kreislaufüberlastung mit Polyurie, Polyhydramnion und Herzinsuffizienz, im Extremfall Hydrops, entwickelt. In monochorionischen Schwangerschaften mit TTTS entsteht ein unidirektionaler Blutfluss in AV-Anastomosen, wodurch der Spender sauerstoffarmes Blut mit dem Empfänger teilt. Nach der Sauerstoffanreicherung in den Chorionzotten verlässt das Blut das gemeinsame Kotyledon über die Plazentavenen des Empfängers. Dieser unausgeglichene Fluss führt schließlich zu einem Blutvolumenmangel beim Spender und einer Volumenüberlastung beim Empfänger.

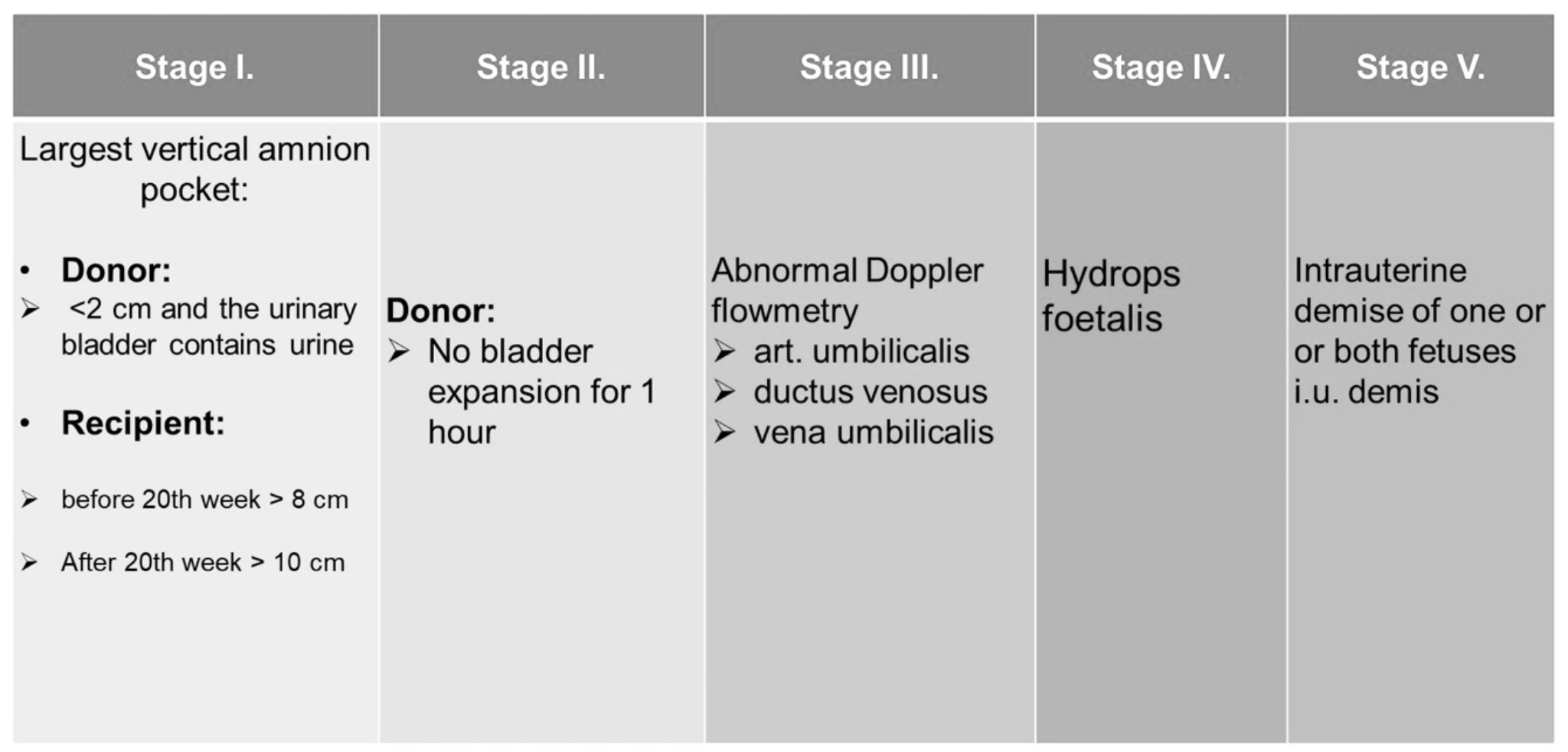

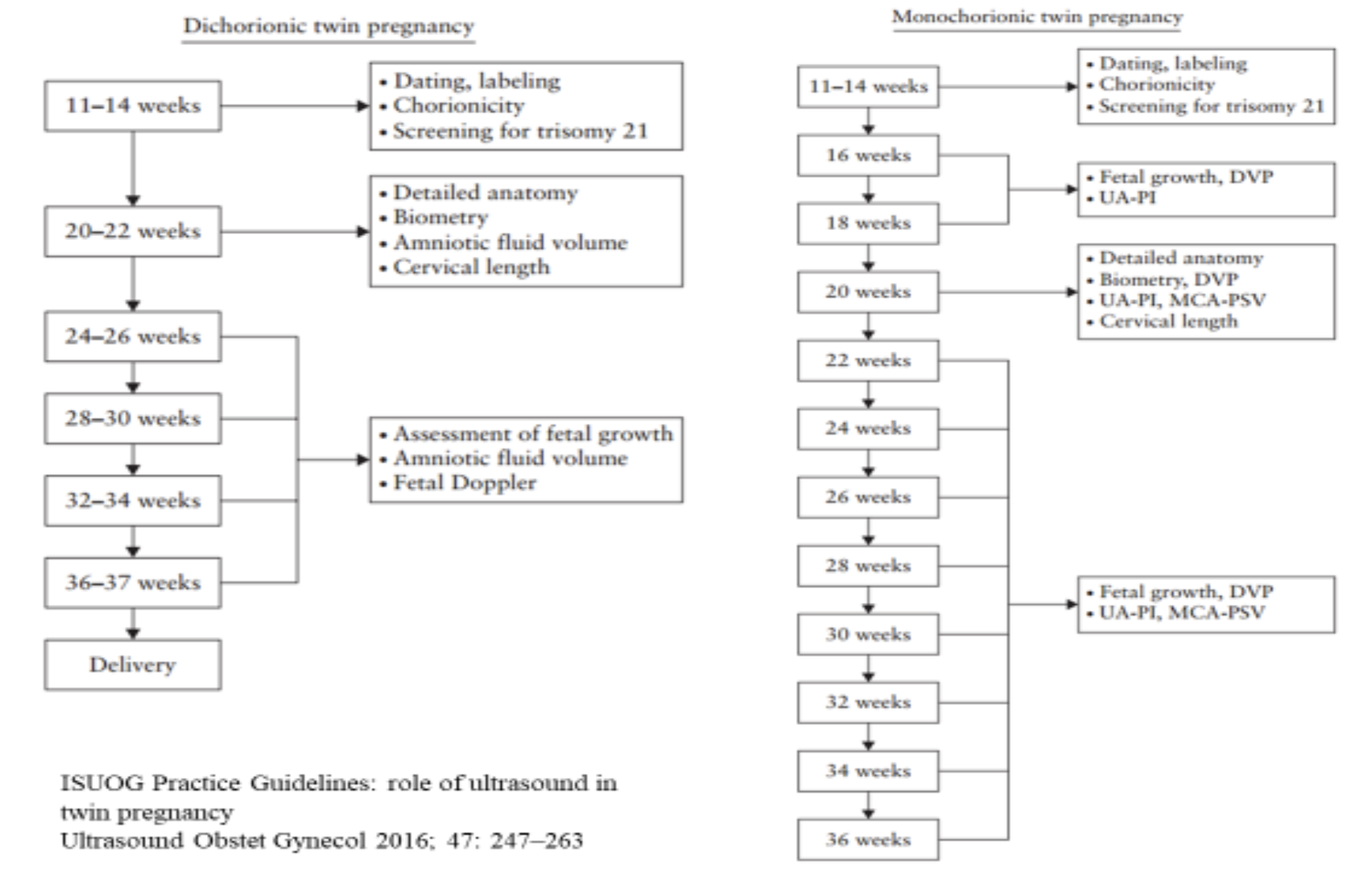

- TTTS tritt bei 10-15 % der monochorionisch-diamniotischen (MCDA) Zwillingsschwangerschaften auf. Unbehandelt liegt die perinatale Mortalitätsrate bei 80-100 %. TTTS manifestiert sich typischerweise zwischen der 15. und 26. Schwangerschaftswoche und wird durch Ultraschalluntersuchungen diagnostiziert. Der Schweregrad wird anhand des Quintero-Staging-Systems beurteilt, wie in der folgenden Tabelle dargestellt:

Unter den Überlebenden ist die schwerwiegendste Komplikation eine Hirnschädigung, die sowohl beim Spender als auch beim Empfänger häufig auftritt. „Man nimmt an, dass die zerebralen Verletzungen bei den Spendern hauptsächlich durch eine beeinträchtigte Hirndurchblutung infolge von Hypovolämie und Blutverschiebungen zwischen den Zwillingen verursacht werden, was zu hypoxisch-ischämischen Schäden führt. Polyzythämie und Hyperviskosität mit nachfolgender Gefäßverschlammung sind der vermutete Mechanismus für zerebrale Schäden bei den Empfängern“ [4]. Zu den möglichen Komplikationen zählen periventrikuläre Leukomalazie, zerebrale weiße-Materie-Zysten, schwere intraventrikuläre Blutungen, Hirninfarkte, Ventrikeldilatation und zerebrale Atrophie.

Die selektive fetoskopische Laserkoagulation von Anastomosen zwischen den Zwillingen ist derzeit die einzige wirksame Behandlungsoption in fortgeschrittenen Stadien und kann in allen Stadien zwischen der 15. und 26. Schwangerschaftswoche durchgeführt werden. Im Stadium I wird ein abwartendes Management oder eine kontinuierliche Reduktion des Fruchtwassers vor einer intrauterinen Lasertherapie empfohlen.

Twin Anämie-Polyzythämie-Sequenz (TAPS): Die Pathophysiologie basiert auf einer langsamen Transfusion von Erythrozyten durch feine (<1 mm Durchmesser) arteriovenöse Anastomosen. Die Inzidenz liegt bei 3 %, kann jedoch nach einer Laserkoagulation aufgrund von TTTS auf 13-16 % ansteigen. Die Diagnose erfolgt mittels Ultraschall durch die Messung der mittleren zerebralen Arterien-Spitzengeschwindigkeit (MCA PSV). TAPS nach intrauteriner Laserablation wird mit wiederholter Lasertherapie, intrauterinen fetalen Transfusionen, selektiven Fetoziden, abwartendem Management und vorzeitiger Entbindung behandelt. Ein allgemeiner Konsens über die optimale Behandlung besteht nicht.

Selektive intrauterine Wachstumsrestriktion (sIUGR): Hierbei liegt das geschätzte Geburtsgewicht des kleineren Fötus unter der 10. Perzentile oder die Gewichtsdiskrepanz zwischen den beiden Föten beträgt mehr als 25 %. Im Gegensatz zu TTTS tritt bei sIUGR keine nachweisbare Oligohydramnion-Polyhydramnion-Sequenz auf. Die verschiedenen Typen der sIUGR sind:

- Typ I: Beim kleineren Fötus zeigt die Dopplersonografie der Nabelarterie einen positiven diastolischen Fluss.

- Typ II: Beim kleineren Fötus zeigt die Dopplersonografie der Nabelarterie einen diastolischen Stopp oder einen umgekehrten Fluss.

- Typ III: Beim kleineren Fötus zeigt die Dopplersonografie der Nabelarterie intermittierenden diastolischen Stopp und umgekehrten Fluss.

Diese Komplikationen verdeutlichen die Herausforderungen bei der Überwachung und Behandlung von monochorionischen Zwillingsschwangerschaften.

Vorgeburtliche Behandlung einer Zwillingsschwangerschaft

Einige Ernährungsfaktoren können zum Wohlbefinden des Fötus im Mutterleib beitragen. Eine erhöhte Kalorienzufuhr (um 300 kcal/Tag), Eisensupplementierung (60-100 mg/Tag) und Folsäure (1 mg/Tag) werden bevorzugt. Hypertonie tritt bei etwa 20 % der Zwillingsschwangerschaften auf, weshalb eine sorgfältige pränatale Betreuung erforderlich ist, um Präeklampsie zu verhindern. Es wird empfohlen, während der gesamten Schwangerschaft regelmäßige Ultraschalluntersuchungen durchzuführen, einschließlich der Biometrie, Analyse des Flusses in der Nabelarterie, des Fruchtwasserindex, Messung der Zervixlänge und Beurteilung der Plazenta.

Zur Prävention einer Frühgeburt wird Bettruhe empfohlen. Der routinemäßige prophylaktische Einsatz von Tokolytika, Cerclage, zusätzlichem Progesteron oder Pessaren bei Zwillingsschwangerschaften sollte vermieden werden, da keine dieser Maßnahmen das Risiko einer Frühgeburt senkt. In spezifischen klinischen Szenarien kann jedoch der selektive Einsatz dieser Interventionen angezeigt sein.

Wehen und Entbindung

Die Chorionizität und Amnionizität bestimmen den optimalen Zeitpunkt der Entbindung bei unkomplizierten Zwillingsschwangerschaften. Für dichorionisch/diamnionische unkomplizierte Schwangerschaften wird eine geplante Entbindung zwischen 38+0 und 38+6 Schwangerschaftswochen empfohlen [5]. Fachgesellschaften empfehlen die Entbindung von unkomplizierten monochorionisch/diamnionischen Zwillingen bei 36+0 Schwangerschaftswochen oder kurz danach, spätestens jedoch bis 36+6 Wochen. Monochorionisch/monoamnionische Zwillingsschwangerschaften sollten zwischen 32+0 und 34+0 Wochen entbunden werden, da das Risiko einer intrauterinen Totgeburt trotz intensiver fetaler Überwachung höher ist als das Risiko eines neonatalen Todes.

Sowohl die Amnionizität als auch die fetale Lage zu Beginn der Wehen beeinflussen die Wahl des Entbindungsmodus bei Zwillingsschwangerschaften. Eine vaginale Entbindung wird bei diamnionischen Zwillingen bevorzugt, bei denen der führende Zwilling zu Beginn der Wehen in Schädellage liegt, vorausgesetzt, es besteht ausreichende Expertise für interne und externe Wendung und/oder vaginale Beckenendlagenentbindung und es liegen keine Standardindikationen für einen Kaiserschnitt vor. Ein Kaiserschnitt wird bei diamnionischen Zwillingen mit einem nicht schädelliegenden Zwilling, monoamnionischen Zwillingen und Schwangerschaften mit Standardindikationen für einen Kaiserschnitt (z. B. Placenta praevia) bevorzugt.

Zu Beginn der Wehen liegen etwa 80 % der führenden Zwillinge in Schädellage (42 % Schädellage/Schädellage, 38 % Schädellage/Nicht-Schädellage) und 20 % in Nicht-Schädellage (7 % Nicht-Schädellage/Schädellage, 13 % Nicht-Schädellage/Nicht-Schädellage) [6]. Die Lage des zweiten Zwillings kann sich jedoch während der Geburt ändern.

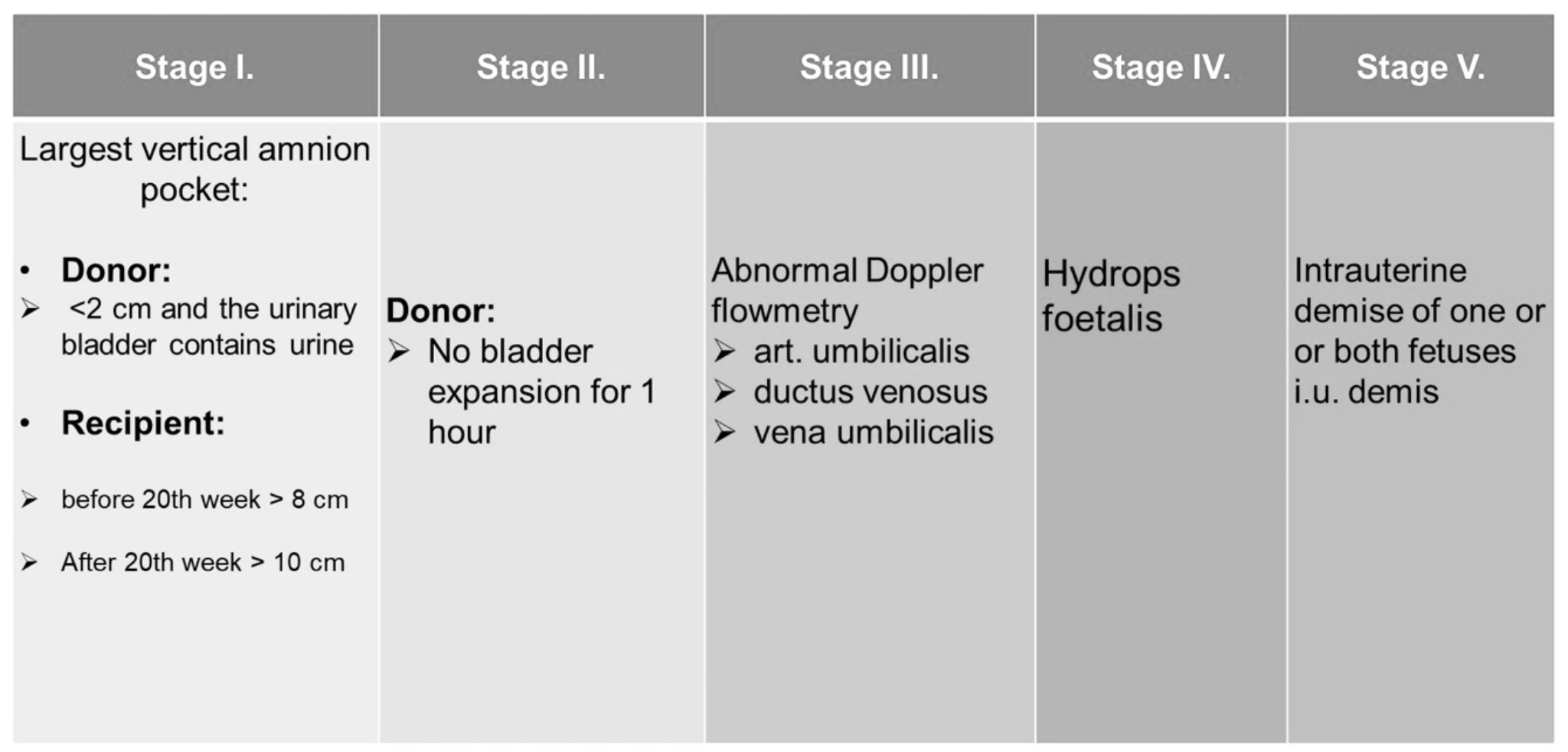

Algorithmus für den Geburtsweg bei diamniotischen Zwillingen:

Als allgemeiner Ansatz sollte eine ausgebildete geburtshilfliche Fachkraft während der gesamten Geburt bei der Mutter bleiben. Die Überwachung mittels Kardiotokographie (CTG) ist unerlässlich, und ein Ultraschallgerät sollte zur Bestimmung der fetalen Lage verfügbar sein. Ein intravenöses Infusionssystem (mit Oxytocin) sowie die Möglichkeit einer Bluttransfusion müssen bereitstehen. Neben dem geburtshilflichen Team sind ein erfahrener Anästhesist und zwei Neonatologen erforderlich.

Nach der Geburt des ersten Zwillings („A“) muss eine vaginale Untersuchung durchgeführt werden, um die fetale Lage, die Präsentation und die Position des zweiten Zwillings („B“) zu beurteilen. Die Fruchtblase des „B“-Fötus sollte dann eröffnet werden. Falls sich der „B“-Fötus nach der Geburt von „A“ in eine Querlage verlagert, muss eine interne Wendung und Extraktionsmanöver durchgeführt werden, oder es sollte ein Kaiserschnitt erfolgen.

Wenn vor der Geburt des „B“-Fötus eine Plazentaablösung auftritt, ist ein Notkaiserschnitt erforderlich. Befindet sich einer der Föten in Querlage oder der „A“-Fötus in Beckenendlage, wird ebenfalls ein Kaiserschnitt empfohlen. Wenn der „A“-Fötus in Beckenendlage und der „B“-Fötus in Schädellage liegt, kann es zu einer Verklemmung der beiden Köpfe im Geburtskanal kommen (Collisio gemellorum), was ebenfalls eine Indikation für einen Kaiserschnitt darstellt.

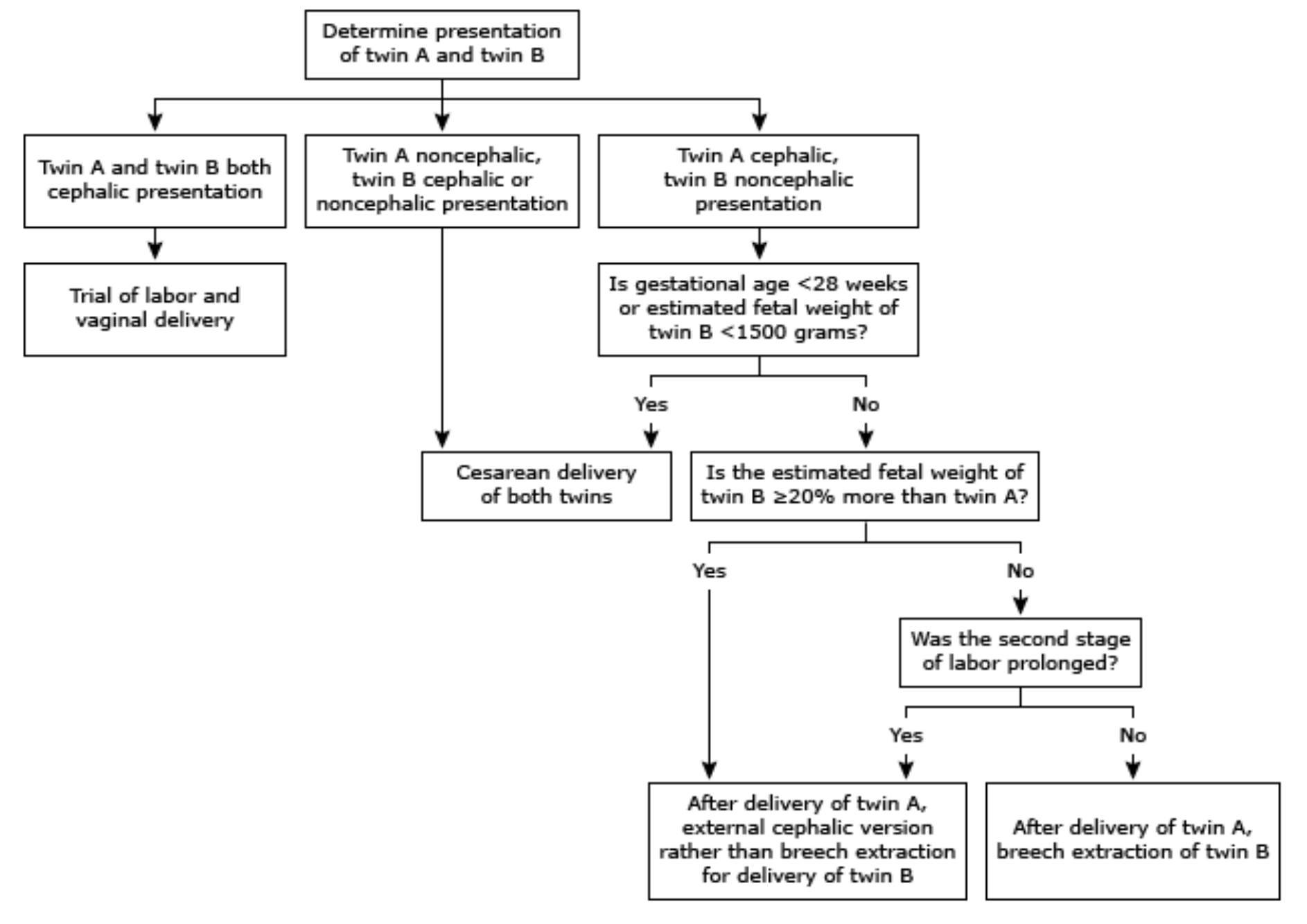

Schwangerschaftsvorsorge bei monochorialen Mehrlingsschwangerschaften

Eine frühzeitige sonographische Bestimmung der Chorionizität ist erforderlich (T-Zeichen und Lambda-Zeichen). Sonographische Überwachung der Zwillinge während der gesamten Schwangerschaft (wie dargestellt), einschließlich Fruchtwasserindex, regelmäßige Beurteilung des intrauterinen Wachstums (fetale Biometrie), Doppler-Flowmetrie der Nabelarterien und -venen (und des Ductus venosus), systolische Spitzengeschwindigkeitsmessung der mittleren Hirnarterie (MCA PSV).

Die pränatale Ultraschallüberwachung bei dichorialen und monochorialen Schwangerschaften unterscheidet sich wie in der folgenden Abbildung dargestellt:

Zusammenfassung

Zwillingsschwangerschaften gelten als Risikoschwangerschaften. Auch wenn es sich bei zweieiigen Zwillingen um zwei getrennte Schwangerschaften handelt, die gleichzeitig stattfinden, sind sie dennoch mit einem erhöhten Risiko für ungünstige Schwangerschaftsausgänge verbunden. Andererseits sind monozygote und insbesondere monochoriale Schwangerschaften potenziell gefährlicher, da in diesen Fällen schwerwiegende und einzigartige Komplikationen auftreten können, wie z. B. siamesische Zwillinge, TRAP (Twin Reversed Arterial Perfusion) oder TTTS (Zwillingstransfusionssyndrom).

Literatur:

[1] Romanski PA, Carusi DA, Farland LV, Missmer SA, Kaser DJ, Walsh BW, Racowsky C, Brady PC. Perinatale und peripartale Ergebnisse bei verschwindenden Zwillingsschwangerschaften, die durch In-vitro-Fertilisation erreicht werden. Obstet Gynecol. 2018 Jun;131(6):1011-1020. doi: 10.1097/AOG.0000000000002595. PMID: 29742658.

[2] Adashi EY. Doppelt sehen: eine Nation von Zwillingen vom Meer zum leuchtenden Meer. Am J Obstet Gynecol. 2016 März;214(3):311-3. doi: 10.1016/j.ajog.2016.01.185. PMID: 26928147.

[3] Vincenzo D’Addario, Cristina Rossi: Diagnose der Chorionizität: Die Rolle von Ultraschall, DOI: 10.1016/j.diapre.2013.09.004.

[4] Marjolijn S. Spruijt, Enrico Lopriore, Sylke J. Steggerda, Femke Slaghekke, Jeanine MM Van Klink: Zwillingstransfusionssyndrom im Zeitalter der fetoskopischen Laserchirurgie: vorgeburtliches Management, neonatales Outcome und darüber hinaus. Seiten 259-267

[5] American College of Obstetricians and Gynecologists' Committee on Practice Bulletins – Obstetrics, Society for Maternal-Fetal Medicine. Mehrlingsschwangerschaften: Zwillings-, Drillings- und Mehrlingsschwangerschaften höherer Ordnung: ACOG Practice Bulletin, Nummer 231. Obstet Gynecol. 1. Juni 2021;137(6):e145-e162. doi: 10.1097/AOG.0000000000004397. PMID: 34011891.

[6] Chasen ST, Spiro SJ, Kalish RB, Chervenak FA. Veränderungen in der fetalen Darstellung bei Zwillingsschwangerschaften. J Matern Fetal Neonatal Med. 2005 Jan;17(1):45-8. doi: 10.1080/14767050400028592. PMID: 15804786.

Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the Foundation for the Development of the Education System. Neither the European Union nor entity providing the grant can be held responsible for them.

Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the Foundation for the Development of the Education System. Neither the European Union nor entity providing the grant can be held responsible for them.

Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the Foundation for the Development of the Education System. Neither the European Union nor entity providing the grant can be held responsible for them.