Lernmaterial

Regulierungen der ART in Europa und ihre Auswirkungen

SYLLABUS

7. Regulierungen der ART in Europa und ihre Auswirkungen

(Fortgeschritten)

Die In-vitro-Fertilisation (IVF) wurde vor über 40 Jahren eingeführt, und seitdem sind schätzungsweise mehr als acht Millionen Menschen durch assistierte Reproduktionstechnologien (ART) geboren worden, die von Paaren in Anspruch genommen wurden, die auf natürliche Weise keine Schwangerschaft herbeiführen konnten. Ursprünglich wurde ART als therapeutische Maßnahme für Paare mit irreversiblen tubaren Faktoren der Unfruchtbarkeit entwickelt. Mit der Zeit erweiterte sich jedoch das Einsatzspektrum, sodass auch andere Ursachen von Unfruchtbarkeit, wie beispielsweise männliche Faktoren, Endometriose, polyzystisches Ovarialsyndrom (PCOS) oder ungeklärte Unfruchtbarkeit, berücksichtigt wurden. Darüber hinaus bietet ART mittlerweile auch alleinstehenden Frauen und gleichgeschlechtlichen Paaren die Möglichkeit zur Familiengründung. Angesichts der komplexen politischen, sozialen und ethischen Fragestellungen, die mit ART verbunden sind, ist es nicht überraschend, dass weltweit unterschiedliche gesetzliche Regelungen existieren. Insbesondere in Europa gibt es bislang keine einheitlichen regulatorischen Standards. Die Vorschriften variieren von Land zu Land, was zu Unterschieden in der Zugänglichkeit von ART, den angewandten Methoden, den Kosten, der Option zur Durchführung einer Präimplantationsdiagnostik und der Verfügbarkeit von Beratungsangeboten führt.

Zahlreiche Faktoren wurden untersucht und als bedeutend für die erheblichen Unterschiede in der Anwendung von ART zwischen verschiedenen Ländern anerkannt. Ein Teil dieser Faktoren bezieht sich auf finanzielle Aspekte, wie die Erschwinglichkeit der Behandlungen, die Kostenstruktur und die Beteiligung der Patienten an den Ausgaben. Andere Faktoren betreffen kulturelle und religiöse Dimensionen, einschließlich der religiösen Überzeugungen einer Gemeinschaft oder des allgemeinen Akzeptanzgrades von ART in der Gesellschaft. Zusätzlich lassen sich einige Differenzen auf tief verwurzelte politische Traditionen zurückführen, die die Entscheidungsfindung auf politischer Ebene maßgeblich prägen. Diese verschiedenen Einflüsse tragen dazu bei, dass sich die rechtlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für ART von Land zu Land deutlich unterscheiden.

Folie 3: Die Meinungen der Europäer über die Bewertung der ART sind immer noch geteilt

Eine Online-Umfrage unter 6.000 Personen aus Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Schweden und dem Vereinigten Königreich zeigt, dass Europa in seiner Bewertung von ART weiterhin gespalten ist (Fauser et al., 2019).

- 54 % der Befragten in allen Ländern äußerten sich positiv über die IVF.

- Jedoch stimmten 46 % der Aussage zu, dass sie "nie hatten und auch nicht in Erwägung ziehen würden, eine IVF-Behandlung durchzuführen."

Es gibt signifikante Unterschiede zwischen den Ländern:

- In Frankreich und Deutschland war eine Mehrheit skeptisch (62 % bzw. 57 %).

- Im Vereinigten Königreich gab es eine starke Minderheit von Gegnern (46 %).

- In Schweden (39 %), Italien und Spanien (je 38 %) äußerten sich ebenfalls große Gruppen kritisch gegenüber ART. (Fauser et al., 2019)

Folie 4-5: Wichtige Fragestellungen zu ART in der EU

Die genannten Aspekte werfen eine Reihe grundlegender Fragen auf, die im Zusammenhang mit der Nutzung von assistierten Reproduktionstechnologien in Europa diskutiert werden müssen:

- Gemeinsame Politik für ART in der EU?

- Sollte es eine einheitliche EU-weite Regelung für den Einsatz von ART geben, um länderübergreifende Unterschiede zu minimieren und gleiche Zugangsmöglichkeiten zu schaffen?

- Zulässige Formen der ART

- Welche spezifischen Techniken der ART, wie z.B. In-vitro-Fertilisation (IVF) oder intrazytoplasmatische Spermieninjektion (ICSI), sollten in allen EU-Mitgliedstaaten erlaubt sein?

- Zugang zu ART

- Wer sollte das Recht haben, ART in Anspruch zu nehmen? Sollten alleinstehende Frauen, gleichgeschlechtliche Paare oder Personen mit genetischen Risiken uneingeschränkten Zugang erhalten?

- Präimplantationsdiagnostik (PID)

- Sollte die Präimplantationsdiagnostik ohne Einschränkungen erlaubt werden, um genetische Erkrankungen zu verhindern, oder sollten klare ethische Grenzen gesetzt werden?

- Bereitstellung von Informationen

- Welche Art von Informationen sollten Ärzten, Patienten und Fachpersonal zur Verfügung gestellt werden, um fundierte Entscheidungen über ART zu ermöglichen?

- Psychologische Vorbereitung

- Welche Art von psychologischer Unterstützung und Vorbereitung ist für Menschen notwendig, die sich einer ART-Behandlung unterziehen? Welche speziellen Maßnahmen sollten implementiert werden, um psychische Belastungen zu minimieren?

Diese Fragen bilden die Grundlage für eine breite gesellschaftliche, ethische und politische Diskussion über die Zukunft von ART in Europa.

Folie 6 - 10

Gesetzesrahmen für ART in Europa

Die meisten europäischen Länder haben spezifische Gesetze für ART erlassen, die verschiedene Techniken detailliert regeln. Allerdings unterscheiden sich diese gesetzlichen Rahmenbedingungen erheblich von Land zu Land.

Zu den gängigen und gesetzlich geregelten ART-Methoden gehören:

- In-vitro-Fertilisation (IVF)

- Intrazytoplasmatische Spermieninjektion (ICSI)

- Präimplantationsdiagnostik (PID)

- Genetisches Präimplantationsscreening (PGS)

- Eizellspende, Samenspende und Embryonenspende

- Leihmutterschaft

Während die meisten Länder klare rechtliche Regelungen in diesen Bereichen haben, gibt es Ausnahmen. In Albanien, Bosnien und Herzegowina (Föderation), Irland, Rumänien und der Ukraine fehlen umfassende gesetzliche Vorschriften zur Regulierung von ART.

Dieser Mangel an einheitlichen Regelungen führt zu erheblichen Unterschieden in der Verfügbarkeit und den ethischen Standards, die mit der Anwendung dieser Technologien verbunden sind.

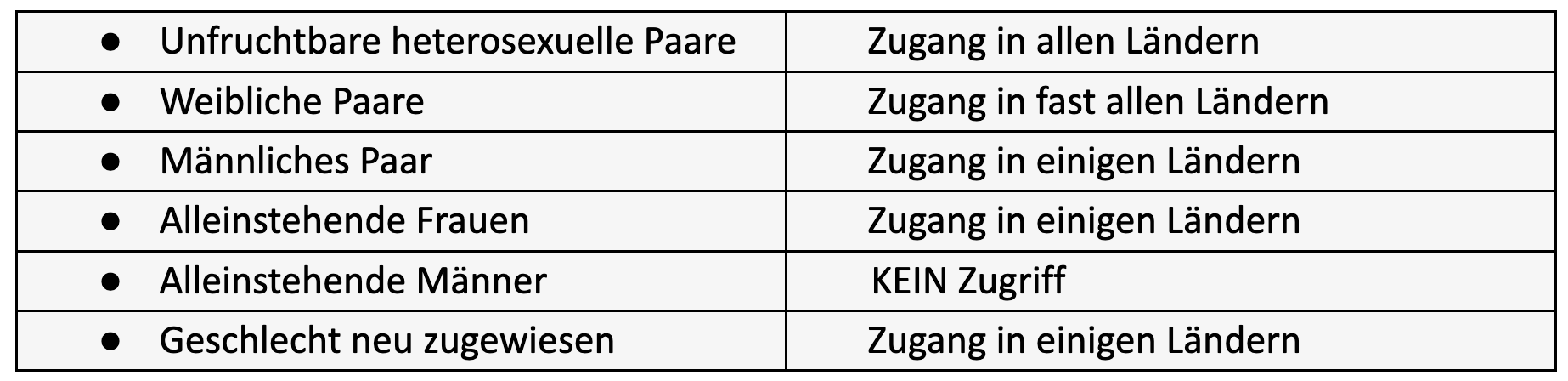

Wie bereits beschrieben, variiert der Zugang zu assistierten Reproduktionstechnologien (ART) stark zwischen den europäischen Ländern, insbesondere in Bezug auf die Berechtigung bestimmter Bevölkerungsgruppen. Diese Vielfalt in den gesetzlichen Regelungen verdeutlicht, wie stark kulturelle, religiöse und politische Faktoren die Gesetzgebung beeinflussen.

- In 11 Ländern, darunter Albanien, Bosnien und Herzegowina, Tschechien, Frankreich, Italien, Litauen, Polen, Slowakei, Slowenien, Schweiz und Türkei, ist der Zugang zu ART für heterosexuelle Paare gesetzlich eingeschränkt.

- In Rumänien, den Niederlanden, dem Vereinigten Königreich, Belgien und Malta sind ART und IUI auch für alleinstehende Frauen und gleichgeschlechtliche Paare erlaubt.

- Insgesamt gibt es 30 Länder, in denen alleinstehende Frauen Zugang zu ART haben, und 18 Länder, in denen Behandlungen für weibliche Paare verfügbar sind.

- Transgender-Personen haben in 21 Ländern die Möglichkeit, ART-Techniken in Anspruch zu nehmen.

Intrauterine Insemination wird in den nationalen Gesetzen von 35 Ländern als eine Form der ART anerkannt.

Die Verwendung von Spendersamen bei ART und IUI ist in den meisten Ländern legal, mit Ausnahme von Bosnien und Herzegowina und der Türkei. In Kroatien und Montenegro gibt es keine lokalen Samenspenden, und Sperma muss aus dem Ausland importiert werden. Mehrfache Spenden von Samen und Eizellen sind in diesen Ländern nicht erlaubt.

Die Eizellspende ist in Bosnien und Herzegowina, Deutschland, Norwegen, der Schweiz und der Türkei verboten. Obwohl sie in Kroatien, Irland, Italien und Montenegro rechtlich zugelassen ist, gibt es keine lokalen Spenden, was auf eine begrenzte Verfügbarkeit hindeutet.

Die gleichzeitige Samen- und Eizellspende ist in Ländern, in denen die Eizellspende verboten ist, ebenfalls nicht erlaubt. Dazu gehören Länder wie Armenien, Kroatien, Frankreich, Montenegro, Slowenien und Schweden.

Embryonenspenden sind in 14 Ländern gesetzlich untersagt, darunter Österreich, Armenien, Weißrussland, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Island, Italien, Kasachstan, Norwegen, Slowenien, Schweden, die Schweiz und die Türkei.

Folie 27

In einigen Ländern bestehen Unterschiede in Bezug auf spezifische Techniken der assistierten Reproduktion, insbesondere bei der Präimplantationsdiagnostik (PGT) und der Leihmutterschaft.

- Präimplantationsdiagnostik für monogene Erkrankungen oder chromosomale Strukturveränderungen (PGT-M/SR):

- Diese Technik ist in fast allen Ländern erlaubt, außer in Bosnien und Herzegowina und Malta.

- Präimplantationsdiagnostik bei Aneuploidie (PGT-A):

- Diese Methode ist in mehreren Ländern nicht zugelassen, darunter Bosnien und Herzegowina, Malta, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Ungarn, Litauen, Norwegen, Slowenien, Schweden und den Niederlanden.

- Leihmutterschaft:

- Die Leihmutterschaft ist in einigen Ländern legal, darunter Albanien, Armenien, Weißrussland, Belgien, Zypern, die Tschechische Republik, Georgien, Griechenland, Kasachstan, Nordmazedonien, Rumänien, Russland, die Niederlande, das Vereinigte Königreich und die Ukraine.

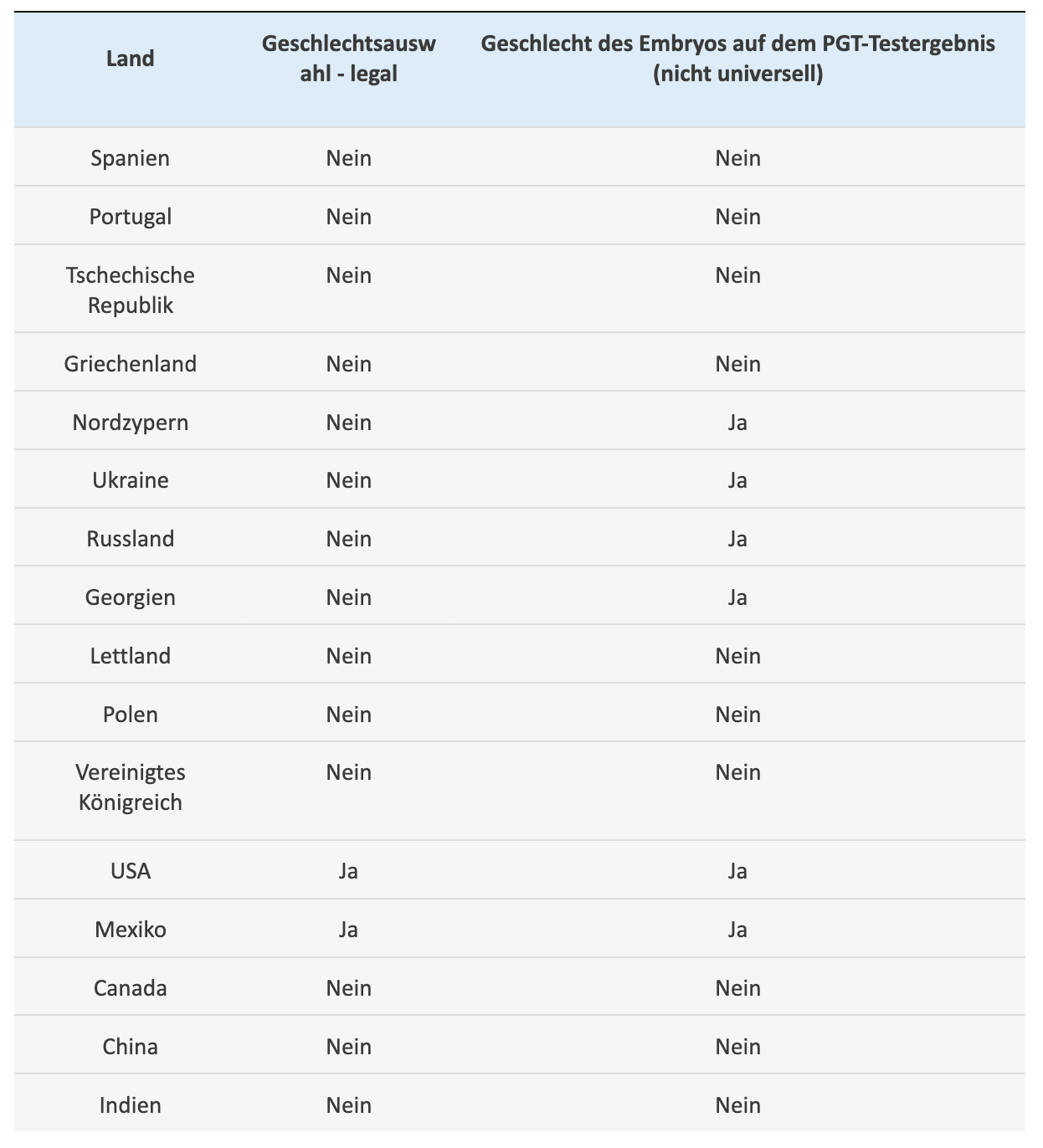

Die Geschlechtsselektion des Embryos ist weltweit stark reguliert und bleibt in den meisten Ländern illegal, mit Ausnahme von Fällen, in denen es sich um die Präimplantationsdiagnostik für geschlechtsgebundene Krankheiten (PGT-M) handelt.

Europa:

In keinem der 43 europäischen Länder ist die Geschlechtsselektion des Embryos erlaubt, außer in medizinisch indizierten Fällen bei PGT-M zur Vermeidung geschlechtsgebundener Erkrankungen.

Weltweite Situation:

- Gesetzliches Verbot, aber fehlende spezifische Regelung:

- In Ländern wie der Ukraine und Russland besagt das Gesetz zwar, dass die Geschlechtsauswahl nicht erlaubt ist, jedoch gibt es keine spezifischen Bestimmungen oder Regulierungen, die diese Praxis explizit regeln.

- Regelung durch Richtlinien von Aufsichtsbehörden:

- In Ländern wie Spanien und Portugal wird die Gesetzgebung durch Richtlinien unterstützt. Hier müssen PGT-A-Testergebnisse so gestaltet sein, dass sie keine Informationen über das Geschlecht des Embryos enthalten.

- Fehlende spezifische Rechtsvorschriften, Empfehlungen von Regulierungsbehörden:

- In einigen Ländern wie Nordzypern gibt es keine klaren Gesetze, die vorschreiben, welche Informationen PGT-A-Ergebnisse enthalten dürfen.

Allerdings empfehlen nationale Regulierungsbehörden, den Kliniken zu untersagen, den Patienten die Geschlechtsselektion zu erlauben, und überwachen die Einhaltung dieser Richtlinien durch Einrichtungen der assistierten Reproduktion.

- In einigen Ländern wie Nordzypern gibt es keine klaren Gesetze, die vorschreiben, welche Informationen PGT-A-Ergebnisse enthalten dürfen.

Folie 28-35

Rechtliche Beschränkungen für den Zugang zu ART

Der Zugang zu ART ist in vielen Ländern durch verschiedene gesetzliche Rahmenbedingungen beschränkt, die neben Familienstand und sexueller Orientierung auch Altersgrenzen und andere Faktoren betreffen.

Altersgrenzen:

- Altersgrenzen sind in 34 der 43 Länder festgelegt:

- In 21 Ländern müssen sowohl Männer als auch Frauen mindestens 18 Jahre alt sein, um ART in Anspruch zu nehmen.

- Länder wie Belgien, Kasachstan und Malta setzen nur für Frauen ein Mindestalter fest, während für Männer keine derartigen Beschränkungen bestehen.

- Höchstalter für Frauen:

- In 18 Ländern gibt es gesetzliche Altersobergrenzen für Frauen:

- In Dänemark und Belgien liegt das Höchstalter für Frauen bei 45 Jahren (wobei in Belgien die Eizellentnahme auf dieses Alter beschränkt ist, Embryonenspende und Insemination jedoch bis zum 47. Lebensjahr erlaubt sind).

- In Bulgarien gilt eine Altersgrenze von 51 Jahren.

- In Österreich gibt es das undefinierte Kriterium, dass der "natürliche Zyklus verfügbar" sein muss, was sich auf das Eintreten der Menopause bezieht.

- Höchstalter für Männer:

- Das Höchstalter für Männer liegt in Portugal bei 60 Jahren.

- In Finnland wird ein Alter von 60 Jahren und in Schweden von 56 Jahren als Empfehlung für Männer angegeben.

- In der Schweiz wird vorgeschrieben, dass der potenzielle Vater bis zum 18. Lebensjahr des Kindes leben können sollte.

- Besonderer Fall Frankreich:

- In Frankreich gibt es keine festgelegten numerischen Altersgrenzen. Es liegt in der Verantwortung der Zentren, den rechtlichen Begriff des "normalen reproduktiven Alters" zu definieren, was Flexibilität, aber auch Unsicherheit hinsichtlich der genauen Altersgrenzen schafft.

Weitere Einschränkungen:

- Medizinische Kontraindikationen: In Litauen ist ART nicht erlaubt, wenn Patienten medizinische Kontraindikationen haben, die im spezifischen ART-Gesetz aufgeführt sind.

- Keine Erstattung nach Sterilisation: In Deutschland wird die ART-Behandlung nach Sterilisationen wie Vasektomie oder Tubenligatur nicht von den Krankenkassen erstattet.

Gesetzliche Grenzen bei Spenden an Dritte

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für Samenspenden variieren erheblich zwischen den Ländern, insbesondere in Bezug auf Altersbeschränkungen und die Anzahl der Nachkommen desselben Spenders.

Altersgrenzen für Samenspender:

- Mindestalter:

In 16 der 41 Länder, in denen Samenspenden erlaubt sind, dürfen nur Männer über 18 Jahren als Spender fungieren.

In anderen Ländern gibt es keine festgelegte Altersgrenze. - Höchstalter:

In 21 Ländern gibt es ein festgelegtes Höchstalter für Samenspender, das zwischen 35 Jahren (in Ungarn, Kasachstan, Russland und der Slowakei) und 55 Jahren (in Slowenien) variiert.

Das häufigste Höchstalter für männliche Spender liegt bei 40 Jahren.

Beschränkungen der Anzahl der Nachkommen:

- Maximale Anzahl von Kindern pro Spender: In 30 Ländern gibt es Begrenzungen für die Anzahl der Kinder, die von demselben Spender stammen dürfen. In fünf Ländern handelt es sich hierbei jedoch nur um Empfehlungen und keine gesetzlichen Vorschriften.Diese Begrenzungen reichen von 1 Kind in Zypern bis zu 25 Kindern in den Niederlanden.

- Beschränkung der Anzahl von Familien:

In 7 der 30 Länder (darunter Belgien, Dänemark, Finnland, Portugal, Slowenien, Schweden und das Vereinigte Königreich) gibt es zusätzlich Beschränkungen in Bezug auf die Anzahl der Familien oder Frauen, die Kinder von demselben Spender bekommen dürfen.

Diese Zahl reicht von 2 Familien in Slowenien bis zu 12 Familien in Dänemark.

Die Gesetze zur Eizellspende variieren erheblich zwischen den Ländern und betreffen insbesondere Altersgrenzen, familiäre Voraussetzungen und die maximale Anzahl der Spenden sowie der daraus resultierenden Kinder.

Altersgrenzen für Eizellspenderinnen:

- Mindestalter:

In 15 der 36 Länder, in denen Eizellspenden erlaubt sind, müssen Spenderinnen über 18 Jahre alt sein. - Höchstalter:

25 Länder haben ein Höchstalter für Eizellspenderinnen festgelegt. Diese Grenze reicht von 34 Jahren in Serbien bis 38 Jahren in Frankreich. Die Mehrheit der Länder legt das Höchstalter auf 35 Jahre fest.

In Bulgarien und Dänemark gibt es weniger strenge Altersbeschränkungen, wenn sich die Spender und Empfänger persönlich kennen.

Weitere Voraussetzungen:

In Weißrussland, Bulgarien, Ungarn und der Ukraine müssen Eizellspenderinnen bereits mindestens ein Kind haben. In Rumänien und Schweden wird diese Voraussetzung als wünschenswert, jedoch nicht zwingend angesehen.

Begrenzung der Anzahl der Spenden:

- Maximale Anzahl von Spenden: In 10 Ländern ist die Anzahl der Eizellspenden pro Spenderin beschränkt. Diese Begrenzungen reichen von einer Spende (mit Ausnahme von bis zu zwei in besonderen Fällen) in Slowenien bis zu 20 Spenden in Weißrussland. In den meisten Ländern liegt diese Zahl zwischen 4 und 6.

Begrenzung der Anzahl der Nachkommen:

- Maximale Anzahl von Nachkommen pro Spenderin: 25 Länder haben eine Begrenzung für die Anzahl der Kinder, die von derselben Eizellspende stammen dürfen. In drei Ländern handelt es sich um Empfehlungen und nicht um verbindliche Vorschriften. Diese Zahlen reichen von 2 Kindern in Montenegro bis zu 10 Kindern in Frankreich, Griechenland, Kasachstan und Italien.

- Maximale Anzahl von Familien: In 6 Ländern (darunter Belgien, Finnland, Serbien, Slowenien, Schweden und das Vereinigte Königreich) gibt es Beschränkungen in Bezug auf die Anzahl der Familien oder Frauen, die Kinder aus derselben Eizellspende haben dürfen. Diese Zahl reicht von 1 Familie in Serbien bis zu 10 Familien im Vereinigten Königreich.

Länder ohne Altersbeschränkungen für ART:

- In Ländern wie Armenien, Bosnien und Herzegowina, Deutschland, Island, Irland, Moldawien, Polen, Serbien, Russland und der Türkei gibt es keine festgelegten Altersgrenzen für den Zugang zu ART.

- In Ländern wie der Schweiz sind Altersbeschränkungen für ART nicht klar definiert.

Embryonenspende:

- Embryonenspende ist in Österreich, Armenien, Weißrussland, Bulgarien, Dänemark, Island, Italien, Kasachstan, Slowenien, Schweden und der Schweiz nicht erlaubt.

Die Frage der Anonymität

In Europa gibt es verschiedene Ansätze zur Anonymität von Spendern im Bereich der Gameten- und Embryonenspende. Je nach Land unterscheiden sich die rechtlichen Vorgaben erheblich. Vier verschiedene Szenarien zur Anonymität bei Gametenspenden wurden identifiziert:

1. Strikte Anonymität

- In 18 Ländern ist strikte Anonymität für Gametenspender gesetzlich vorgeschrieben.

- In 5 dieser Länder ist jedoch eine Ausnahme erlaubt: die Identität des Spenders kann bei schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen des Kindes offengelegt werden.

- In Litauen kann die Identität eines Spenders nach gerichtlicher Entscheidung aus anderen wichtigen Gründen preisgegeben werden, die jedoch nicht näher definiert sind.

2. Allgemeine Informationen für Empfänger und Kinder

- In Estland, Polen und Russland sind allgemeine Informationen über Spender wie Nationalität, Alter, Gewicht, Größe und Bildungsniveau für Empfänger und geborene Kinder zugänglich, jedoch nicht die vollständige Identität.

3. Anonymität der Empfänger, aber nicht der Kinder

- In Ländern wie Österreich, Kroatien, Finnland, Malta, Portugal und dem Vereinigten Königreich bleibt die Identität des Spenders gegenüber den Empfängern anonym. Geborene Kinder können jedoch nach Erreichen eines bestimmten Alters Zugang zur Identität des Spenders erhalten.

4. Gemischtes System (anonyme und nicht-anonyme Spende)

- In 13 Ländern besteht ein gemischtes System, das sowohl anonyme als auch nicht-anonyme Gametenspenden zulässt. In Bulgarien gilt Nicht-Anonymität für Spender, die mit den Empfängern verwandt sind.

- In Deutschland und der Schweiz können Empfänger ihren eigenen Spender mitbringen, der nur für dieses Paar spendet.

- In Belgien ist eine nicht-anonyme Spende nur mit einer formellen Vereinbarung zwischen Spender und Empfänger erlaubt.

- Georgien, Rumänien und die Niederlande erlauben nicht-anonyme Embryonenspenden, und in Georgien sowie den Niederlanden gilt dies auch für Gametenspenden.

- In Ungarn muss die Eizellspenderin eine Verwandte der Empfängerin sein, während der Samenspender anonym bleiben muss.

- In Rumänien sind lokale Spenden nicht-anonym, aber importierte Gametenspenden dürfen von anonymen Spendern stammen.

Embryonenspende:

- Embryonenspenden sind in 29 Ländern unter drei Perspektiven erlaubt:

- Strikte Anonymität

- Anonymität außer bei geborenen Kindern

- Nicht-Anonymität

- Es gibt kein gemischtes System für Embryonenspenden.

- Fünf Länder mit gemischten Gametenspenden-Systemen (Belgien, Deutschland, Ungarn, Irland und die Ukraine) erlauben Embryonenspenden nur unter strikter Anonymität.

- In Rumänien ist eine Embryonenspende nur mit nicht-anonymen Spendern zulässig.

- In den übrigen sieben Ländern mit gemischtem Gametenspende-System gibt es keine Embryonenspende.

Erhalt des Fertilitätspotenzials

Der Erhalt des Fruchtbarkeitspotenzials durch Kryokonservierung, insbesondere im Zusammenhang mit fruchtbarkeitseinschränkenden Krankheiten, ist in fast allen europäischen Ländern geregelt, wenn auch mit unterschiedlichen gesetzlichen Bestimmungen.

Kryokonservierung von Gameten:

Kryokonservierung von Gameten (Eizellen und Spermien) bei fruchtbarkeitseinschränkenden Krankheiten ist in allen Ländern erlaubt, obwohl 17 Länder keine spezifischen Rechtsvorschriften zu diesem Thema haben.

Kryokonservierung von Gonadengewebe:

Die Kryokonservierung von Gonadengewebe ist ebenfalls in den meisten Ländern möglich, mit Ausnahme von Bosnien und Herzegowina, wo diese Technik nicht durchgeführt wird.

Kryokonservierung von Embryonen:

Die Kryokonservierung von Embryonen aus medizinischen Gründen ist in Italien und Portugal nicht erlaubt. In Deutschland ist die Kryokonservierung von Embryonen nur auf der zweinuklearen Stufe (vor der ersten Zellteilung) zulässig. In allen anderen Ländern wird diese Technik uneingeschränkt angewendet.

Nicht-medizinische Kryokonservierung von Eizellen:

Das nicht-medizinische Einfrieren von Eizellen (Social Freezing) ist in mehreren Ländern nicht erlaubt, darunter: Österreich, Frankreich, Ungarn, Litauen, Malta, Norwegen, Serbien, Slowenien, Bosnien und Herzegowina sowie Moldawien erlauben das Social Freezing nicht, obwohl es in diesen Ländern keine expliziten Gesetze gibt, die diese Technik direkt verbieten.

Öffentliche Förderung

Die Finanzierung und Unterstützung von ART variiert erheblich zwischen europäischen Ländern und wirft eine Vielzahl an Fragen auf, die sowohl ethische als auch praktische Überlegungen betreffen. Während einige Länder die öffentliche Finanzierung von ART stark regulieren, ist der Zugang in anderen Ländern an restriktive Kriterien geknüpft. Diese Unterschiede spiegeln unterschiedliche politische, religiöse und gesellschaftliche Perspektiven wider.

1. Zugang zu öffentlichen Mitteln für ART

- In 29 der 39 Länder, in denen ART aus öffentlichen Mitteln finanziert wird, gibt es einschränkende Kriterien. Diese beinhalten:

- Alter der Frau oder des Mannes,

- medizinische Indikation,

- Anzahl früherer ART-Versuche,

- Vorhandensein von früheren Kindern.

- Erfolgsquoten: In Ländern wie Österreich, Bulgarien, Finnland, Rumänien und dem Vereinigten Königreich müssen ART-Zentren eine Mindesterfolgsquote vorweisen, um einen Vertrag mit dem öffentlichen Unterstützungssystem zu erhalten. In Ungarn gibt es keine solche Anforderung, aber öffentliche Zentren erhalten eine besondere finanzielle Unterstützung für jede Lebendgeburt.

2. Unterschiede bei der Erstattung und den behandelten Techniken

- Die Anzahl der erstatteten ART-Zyklen variiert ebenfalls stark. In Österreich gibt es keine definierte Begrenzung der Anzahl von Schwangerschaften pro klinischem Zyklus, solange es zu einer klinischen Schwangerschaft kommt.

- In 19 Ländern werden nicht alle ART-Techniken für eine öffentliche finanzielle Unterstützung berücksichtigt. Beispiele sind:

- PGT (Präimplantationsdiagnostik) wird in Bulgarien, Griechenland und Italien nicht gefördert.

- Die Kryokonservierung von Gameten und Embryonen wird in Tschechien, Litauen, Montenegro und Russland nicht finanziell unterstützt.

- Add-on-Techniken sind in Österreich, Lettland und der Türkei nicht in der öffentlichen Finanzierung enthalten.

- Einige Länder, wie Island und die Ukraine, finanzieren nur Standard-IVF/ICSI, während andere wie Tschechien und die Slowakei keine finanzielle Unterstützung für ICSI bieten.

3. Ungleichheiten in der Finanzierung

- In Ländern wie Belarus, Bosnien und Herzegowina, Estland, Dänemark, Deutschland, Italien, Kasachstan, Norwegen, Russland, Spanien und dem Vereinigten Königreich wird die Finanzierung der künstlichen Befruchtung als ungleich betrachtet, was bedeutet, dass nicht alle Aspekte der ART gleichermaßen öffentlich finanziert werden.

Folie 36

Die Unterschiede in der gesetzlichen und finanziellen Unterstützung von ART in Europa werfen eine Reihe wichtiger Fragen auf:

1. Sollte es ein einheitliches Recht für ART in Europa geben?

2. Wer entscheidet über ART-Regelungen?

3. Psychologische Auswirkungen?

4. Ethische Überlegungen?

5. Unterschiedliche Regulation führt in weiterer Folge zu Fruchtbarkeits-Tourismus!

Folie 37

Fruchtbarkeits-Tourismus

Der Fruchtbarkeits-Tourismus ist für über 97 % der unfruchtbaren Paare eine aktiv in Betracht gezogene Option, um Zugang zu Behandlungen zu erhalten, die in ihrem Heimatland möglicherweise nicht verfügbar oder reglementiert sind. Die Entscheidung, ins Ausland zu reisen, wird durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst, die über finanzielle Erwägungen hinausgehen.

Hauptgründe für Reisen die Fruchtbarkeit betreffend:

- Kosten: Für die Mehrheit der Fruchtbarkeitstouristen sind die Behandlungskosten nicht der Hauptgrund für die Reise, obwohl sie für jüngere Patienten, die oft weniger finanzielle Mittel haben, eine größere Rolle spielen.

- Anonymität von Spendern: Überraschenderweise ist die Verfügbarkeit anonymer Spender ebenfalls nicht die primäre Motivation für Fruchtbarkeitsreisende, obwohl es für einige Paare von Bedeutung sein kann.

- Behandlungsoptionen und Rückmeldungen: Paare entscheiden sich vielmehr für Fruchtbarkeitsreisen basierend auf der Verfügbarkeit verschiedener Behandlungsmethoden und positiven Rückmeldungen von Patienten, die erfolgreich aus dem Ausland zurückgekehrt sind.

Länder wie Spanien, Griechenland und Zypern sind weiterhin beliebte Reiseziele für internationale Patienten und haben eine langjährige Tradition in der Behandlung unfruchtbarer Paare aus dem Ausland.

“Neue Märkte” wie die Tschechische Republik und die Ukraine gewinnen zunehmend an Beliebtheit. Allerdings zwingt der Krieg in der Ukraine viele Kinderwunschzentren, ihre Aktivitäten stark zu reduzieren oder einzustellen.

Regulatorische Rahmenbedingungen sind für viele Patienten ebenfalls ein entscheidender Faktor. Länder wie die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich bieten Patient:innen eine qualitativ hochwertige, regulierte Behandlung, die auf strengen medizinischen und ethischen Standards basiert. In diesen Ländern spielen die Behandlungskosten eine geringere Rolle, da viele Patienten die Sicherheit und Professionalität der Behandlung schätzen.

Es gibt keinen „allgemeinen Fruchtbarkeitstouristen“. Jeder Patient bringt ein einzigartiges Set an Bedürfnissen, Erwartungen, Ängsten und Zweifeln mit. Daher müssen individuelle Ansprüche berücksichtigt werden. Häufige Bedenken umfassen die Sprachbarriere, die Organisation der Reisevorbereitungen sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen in den Zielländern. Diese Ängste dürfen bei der Planung von Fruchtbarkeitsreisen nicht übersehen werden, da sie einen erheblichen Einfluss auf das Wohlbefinden der Patienten haben können.

Insgesamt wird der Fruchtbarkeits-Tourismus von einer Vielzahl von Faktoren angetrieben, die weit über finanzielle Erwägungen hinausgehen. Es geht darum, Patienten maßgeschneiderte, qualitativ hochwertige Behandlungen zu bieten und ihre individuellen Sorgen und Bedürfnisse ernst zu nehmen.

Folie 38

Fragen hinter der rechtlichen Regulierung und Praxis der assistierten Reproduktionstechnologie

Europa bewegt sich zunehmend in Richtung einer vollständigen gesetzlichen Regelung der ART, aber erhebliche Unterschiede in der Anwendung und Durchsetzung der Gesetze bleiben bestehen. Diese Vielfalt wirft zentrale moralische, ethische und gesellschaftliche Fragen auf, die die Grundlage der Regulierungen und der Praxis von ART bilden. Diese Fragen sind Teil einer größeren gesellschaftlichen Debatte, die oft auf tief verwurzelte Wertekonflikte zurückzuführen ist. Im Folgenden werden die wichtigsten Themen und Konfliktlinien erläutert:

1. Wertekonflikte und Moralpolitik

2. Neue und traditionelle Familienformen

3. Formen der Sexualität

4. Der Status des Embryos

5. Einstellung zur Behinderung

6. Negative und positive Eugenik

7. Neue Formen der Ausbeutung von Frauen

8. Wachsende globale Ungleichheit aufgrund der Kosten

Fauser et al. (2019): Überzeugungen, Einstellungen und Finanzierung von assistierten ReproduktionstechnikenNeinloigies. Öffentliche Wahrnehmung von über 6.000 Befragten aus 6 europäischen Ländern. PLOS Eins, 14(1).

C. Calhaz-Jorge, Ch De Geyter, M.S. Kupka, C. Wyns, E. Mocanu, T. Motrenko, G. Scaravelli, J. Smeenk, S. Vidakovic und V. Goossens. "Umfrage zu ART und IUI: Gesetzgebung, Regulierung, Finanzierung und Register in europäischen Ländern." Human Reproduction Open 2020: 1-15.

Fincham, Anita. Fertilität Europa. 10. Dezember 2021. 08. Dezember 2022. <https://fertilityeurope.eu/european-atlas-of-fertility-treatment-policies/>;.

Europäisches IVF-Monitoring-Konsortium. ESHRE. 31. Dezember 2020. 08. Dezember 2022. <https://cm.eshre.eu/cmCountryMap/home/index/2021>;.

Ergänzung zum Syllabus

Erich Griessler

Wichtige Erkenntnisse:

- Unterschiedliche Meinungen zu ART in Europa: Die Europäer haben weiterhin unterschiedliche Ansichten über die assistierte Reproduktionstechnologie (ART).

- Variationen der ART-Regulierung in Europa: Es gibt in Europa erhebliche Unterschiede in der Regulierung von ART. Diese Unterschiede betreffen unter anderem die allgemeine Zulässigkeit, den Zugang, die angewandten Methoden, die Erstattungsregelungen und die Anonymität von Spendern.

- Variationen als erwartete Norm, keine Abweichung: Diese Unterschiede in der ART-Regulierung sind keine Abweichung von einer "idealen Normalität", sondern sollten erwartet werden, da ART viele sensible und wertgeladene Themen berührt, wie z. B. Sexualität, Geschlecht, Familie und Partnerschaft. Wie diese Werte wahrgenommen werden, variiert nicht nur zwischen den europäischen Ländern, sondern auch global. Es gibt keinen "natürlichen" Zustand für diese Themen, da sie auf kontingenten Werten basieren, die in die Struktur der Gesellschaft eingebettet sind und sich ständig sozial und historisch ändern. Wertänderungen sind nicht konstant und zeigen in keine bestimmte Richtung, und es gibt keinen "natürlichen" Fortschritt hin zu einem bestimmten Zustand.

- Regulatorische Veränderungen seit den 1980er Jahren: Seit den 1980er Jahren gab es mehrere bedeutende regulatorische Veränderungen in der ART in Europa. Diese Veränderungen führten zu einem Übergang von (1) "Unverfügbarkeit der Fortpflanzung" zu "ART als akzeptierte Intervention", (2) von ART als Behandlung der Unfruchtbarkeit hin zur Schaffung neuer Familienformen, und (3) von festen Rollenbildern in Bezug auf Vaterschaft und Mutterschaft hin zu multiparteilichen Vereinbarungen, um "Fortpflanzungsprojekte" zu ermöglichen.

- Sociotechnical Imaginaries: Das Konzept der soziotechnischen Imaginaries ist ein theoretisches Konstrukt, das zu erklären versucht, wie Technologien durch die Verbindung von gesellschaftlichen Zukunftsvisionen und Artefakten realisiert werden. Auf Grundlage der europäischen ART-Regulierung können vier soziotechnische Imaginaries abgeleitet werden: (1) die Vorstellung der Unverfügbarkeit, (2) der Heilung, (3) der Gleichheit und (4) der Optimierung.

- Kein "perfektes" oder "natürliches" ART-Regulierungssystem: Was als perfekt oder natürlich angesehen wird, hängt von den individuellen Ansichten, Interessen und der Einbettung in die Gesellschaft sowie den vorherrschenden "soziotechnischen" Imaginaries ab.

Europa ist in seiner Bewertung von ART immer noch gespalten:

Eine Online-Umfrage mit 6.000 Personen in Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Schweden und Großbritannien zeigt, dass Europa in seiner Bewertung von ART weiterhin gespalten ist (Fauser et al., 2019). Eine Mehrheit von 54 % der Befragten äußerte sich positiv über IVF, jedoch war auch eine beträchtliche Minderheit von 46 % skeptisch gegenüber der Behandlung und stimmte der Aussage zu, dass sie "niemals IVF in Betracht ziehen würden". Diese Umfrage verdeutlicht auch die Variation der öffentlichen Meinung zwischen den Ländern, mit einer Mehrheit von Skeptikern in Frankreich und Deutschland (62 % bzw. 57 %).

Variationen der ART-Regulierung in Europa:

Wie die oben erwähnten Variationen der öffentlichen Meinungen widerspiegeln, existieren auch erhebliche Unterschiede in der ART-Regulierung in Europa. Diese Unterschiede betreffen unter anderem die allgemeine Zulässigkeit, den Zugang zu den Behandlungen, die Anonymität von Spendern sowie die Erstattungsregelungen. Engeli und Rothmayr-Allison (2016) kategorisieren diese Unterschiede anhand von permissiven, intermediären und restriktiven Politiken, wobei sich jede Kategorie durch verschiedene Kombinationen von Zugangsbedingungen, medizinischer Autonomie und Erstattung unterscheidet.

Variationen als erwartete Norm, keine Abweichung:

Die Variationen in der ART-Regulierung sollten nicht als Abweichung von einer "Normalität" gesehen werden, sondern sind vielmehr das Ergebnis kultureller und gesellschaftlicher Werte, die sich je nach Region und Land unterscheiden. Das Beispiel Polens verdeutlicht, wie eine starke Ablehnung von ART in der politischen und religiösen Debatte verankert ist. In vielen Ländern, wie Polen, wird ART als Eingriff in die Natur angesehen, insbesondere aus der Perspektive der katholischen Kirche, die diese Verfahren grundsätzlich ablehnt.

Konzepte von Sexualität und Fortpflanzung:

Ein zentrales Argument gegen ART ist, dass sie die Fortpflanzung von einem intimen Akt der Liebe in einen technologischen Prozess verwandelt. Diese Vorstellung ist jedoch idealisiert, da sich Konzepte von Liebe und Sexualität über Zeit und Kulturen hinweg verändert haben. Die Akzeptanz von ART und die Transformation der gesellschaftlichen Einstellung dazu sind Teil dieser Veränderungen.

Wertveränderungen und die Entwicklung von ART:

Die Akzeptanz von ART hat sich in vielen europäischen Ländern im Laufe der Zeit verändert. Während es in den 1980er Jahren noch eine starke Skepsis gegenüber diesen Technologien gab, hat sich diese Haltung zunehmend in Richtung Akzeptanz verschoben. Dieser Wandel zeigt sich in den jeweiligen länderspezifischen ART-Regulierungen, die in den letzten Jahrzehnten tendenziell permissiver geworden sind.

Von ART als Unfruchtbarkeitsbehandlung hin zu neuen Familienformen:

Ein entscheidender Schritt in der Entwicklung von ART ist die Ausweitung der Zugangsmöglichkeiten auf gleichgeschlechtliche Paare und alleinstehende Frauen, was neue Familienformen ermöglicht. Diese Öffnung spiegelt die sich verändernden Werte in Bezug auf Familie und Elternschaft wider.

Komplexe, multiparteiliche Arrangements für "Fortpflanzungsprojekte":

ART transformiert die Fortpflanzung zu einem "Projekt", das eine Vielzahl von Akteuren und rechtlichen, medizinischen und vertraglichen Rahmenbedingungen umfasst. Dies erfordert eine Neuverhandlung der Rollen und Rechte aller Beteiligten, einschließlich Spendern, Leihmüttern und medizinischem Personal.

Soziotechnische Imaginaries der ART:

Die verschiedenen Ansätze zur ART-Regulierung in Europa lassen sich in vier idealtypische soziotechnische Imaginaries einteilen:

(1) Unverfügbarkeit,

(2) Heilung,

(3) Gleichheit

(4) Optimierung.

Diese Imaginaries repräsentieren unterschiedliche Visionen von Geschlecht, Gesellschaft und Technologie und beantworten Fragen zur Legitimität von Eingriffen in die menschliche Fortpflanzung auf unterschiedliche Weise.

Literatur

Badinter, E. (1988). Die Mutterliebe. Geschichte eines Gefühls vom 17. Jahrhundert bis heute. Piper Verlag GmbH.

Calhaz-Jorge, C., De Geyter, C. h, Kupka, M. S., Wyns, C., Mocanu, E., Motrenko, T., Scaravelli, G., Smeenk, J., Vidakovic, S., & Goossens, V. (2020). Survey on ART and IUI: Legislation, regulation, funding and registries in European countries: The European IVF-monitoring Consortium (EIM) for the European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE). Human Reproduction Open, 2020(1), 1–15. https://doi.org/10.1093/hropen/hoz044

Cohen, J., Trounson, A., Dawson, K., Jones, H., Hazekamp, J., Nygren, K.-G., & Hamberger, L. (2005). The early days of IVF outside the UK. Human Reproduction Update, 11(5), 439–459. https://doi.org/10.1093/humupd/dmi016

Corti, I. (2022). Assisted Procreation in Italy: a long and winding road. In: Griessler, E.; Slepičková, L., Weyers, H., Winkler, F. (Eds.): The Regulation of Assisted Reproductive Technologies in Europe. Variation, Convergence and Trends. Routledge, 91-114.

Engeli, I., & Rothmayr Allison, C. (2016). Governing New Reproductive Technologies Across Western Europe: The gender dimension. In M. Lie & N. Lykke (Eds.), Assisted Reproduction Across Borders: Feminist Perspectives on Normalizations, Disruptions and Transmissions (1st ed., pp. 87–99). Routledge.

Fauser, B. C. J. M., Boivin, J., Barri, P. N., Tarlatzis, B. C., Schmidt, L., & Levy-Toledano, R. (2019). Beliefs, attitudes and funding of assisted reproductive technology: Public perception of over 6,000 respondents from 6 European countries. PloS One, 14(1), e0211150. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0211150

Geyken, S. (2022): A Regulation Jungle: the Law of Assisted Reproduction in Germany. In: Griessler, E.; Slepičková, L., Weyers, H., Winkler, F. (Eds.): The Regulation of Assisted Reproductive Technologies in Europe. Variation, Convergence and Trends. Routledge.

Griessler, E.; (2022): Regulating change in human procreation: value changes and imaginaries of assisted reproductive technologies in eight European countries. In: Griessler, E.; Slepičková, L., Weyers, H., Winkler, F. (Eds.): The Regulation of Assisted Reproductive Technologies in Europe. Variation, Convergence and Trends. Routledge, 223-254.

Griessler, E.; Winkler, F. (2022): Emerging from standstill: Austria’s transition from restrictive to intermediate ART policies. In: Griessler, E.; Slepičková, L., Weyers, H., Winkler, F. (Eds.): The Regulation of Assisted Reproductive Technologies in Europe. Variation, Convergence and Trends. Routledge, 9-25.

Herrmann, J. R. (2022). Taming Technology: Assisted Reproduction in Denmark. In: Griessler, E.; Slepičková, L., Weyers, H., Winkler, F. (Eds.): The Regulation of Assisted Reproductive Technologies in Europe. Variation, Convergence and Trends. Routledge, 45-65.

Hörbst, V. (2016). ‘You cannot do IVF in Africa as in Europe’: The making of IVF in Mali and Uganda. Reproductive Biomedicine & Society Online, 2, 108–115. https://doi.org/10.1016/j.rbms.2016.07.003

Inhorn, M. C., & Tremayne, S. (2016). Islam, Assisted Reproduction, and the Bioethical Aftermath. Journal of Religion and Health, 55(2), 422–430. https://doi.org/10.1007/s10943-015-0151-1

Jasanoff, S., & Kim, S.-H. (2009). Containing the Atom: Sociotechnical Imaginaries and Nuclear Power in the United States and South Korea. Minerva, 47, 119–146. https://doi.org/10.1007/s11024-009-9124-4

Jones, H. W. (1982). The ethics of in vitro fertilization—1982. Fertility and Sterility, 37(2), 146–149. https://doi.org/10.1016/S0015-0282(16)46030-9

Klüsener, S., Perelli-Harris, B., & Sánchez Gassen, N. (2012). Spatial Aspects of the Rise of Nonmarital Fertility Across Europe Since 1960: The Role of States and Regions in Shaping Patterns of Change. European Journal of Population / Revue Européenne de Démographie, 29(2), 137–165. https://doi.org/10.1007/s10680-012-9278-x

Krawczak, A., & Radkowska-Walkowicz, M. (2022). IVF in Poland: From political debates to biomedical practices. In: Griessler, E.; Slepičková, L., Weyers, H., Winkler, F. (Eds.): The Regulation of Assisted Reproductive Technologies in Europe. Variation, Convergence and Trends. Routledge, 137-159.

Lebersorger, K. (2019). „Als das Wünschen nicht geholfen hat“ – Urszene, Ödipuskomplex und Familienroman in Zeiten assistierter Reproduktion. In U. Kadi, S. Schlüter, & E. Skale (Eds.), Mutter, Vater und andere Genealogien (pp. 148–161). Eigenverlag der Wiener Psychoanalytischen Akademie.

Lebersorger, K. (2022). “Bin ich ein Klon-Kind?“ Beratung, Begleitung und Paychotherapie nach Kinderwunschbehandlung. brandes+apsel, Frankfurt am Main.

Lee, W. R. (1977). Bastardy and the Socioeconomic Structure of South Germany. The Journal of Interdisciplinary History, 7(3), 403–425. https://doi.org/10.2307/202573

Leibetseder, D., & Griffin, G. (2019). States of reproduction: The co-production of queer and trans parenthood in three European countries. Journal of Gender Studies, 29(3), 310–324. https://doi.org/10.1080/09589236.2019.1636773

Martin, J. (2017). Auf der Suche nach dem ›richtigen‹ Vater: Aktuelle Debatten um ›Kuckuckskinder‹ in Deutschland. ZIF-Mitteilungen, 2, 11–20.

Metzl, J. (2019). Hacking Darwin: Genetic Engineering and the Future of Humanity. Sourcebooks, Inc.

Mitterauer, M., & Sieder, R. (1991). Vom Patriarchat zur Partnerschaft. Zum Strukturwandel der Familie (5th ed.). Beck’sche Reihe.

Shorter, E. (1971). Illegitimacy, Sexual Revolution, and Social Change in Modern Europe. The Journal of Interdisciplinary History, 2(2), 237–272. https://doi.org/10.2307/202844

Singer, A. (2022). From safeguarding the best interest of the child to equal treatment. Legislating assisted reproductive techniques in Sweden. In: Griessler, E.; Slepičková, L., Weyers, H., Winkler, F. (Eds.): The Regulation of Assisted Reproductive Technologies in Europe. Variation, Convergence and Trends. Routledge, 160-186

Slepičková, L. (2022). Assisted reproduction in the Czech Republic. In: Griessler, E.; Slepičková, L., Weyers, H., Winkler, F. (Eds.): The Regulation of Assisted Reproductive Technologies in Europe. Variation, Convergence and Trends. Routledge, 26-44.

Smart, C. (2009). Family Secrets: Law and Understandings of Openness in Everyday Relationships. Journal of Social Policy, 38(4), 551–567. https://doi.org/10.1017/S0047279409003237

Sumnall, C. (2020). The Social and Legal Reception of Illegitimate Births in the Gurk Valley, Austria, 1868–1945. Studies in Church History, 56, 362–382. https://doi.org/10.1017/stc.2019.20

Weyers, H., & Zeegers, N. E. H. M. (2022). Avoiding ideological debate. Assisted reproduction regulation in Netherlands. In: Griessler, E.; Slepičková, L., Weyers, H., Winkler, F. (Eds.): The Regulation of Assisted Reproductive Technologies in Europe. Variation, Convergence and Trends. Routledge, 115-136.