Lernmaterial

Endometriose und Schmerz

SYLLABUS

8. Endometriose und Schmerz

(Fortgeschritten)

Einleitung

Diese Präsentation behandelt die Entwicklung des menschlichen Verständnisses von Schmerz als psychologisches, physisches und kulturelles Phänomen, wobei Endometriose als zentrales Beispiel dient. Endometriose, eine durch chronische Schmerzen gekennzeichnete Erkrankung, wird durch die Anwesenheit von endometrium ähnlichem Gewebe außerhalb der Gebärmutter beschrieben, was zu erheblichen Beckenschmerzen und Unfruchtbarkeit führen kann. Etwa 10 % der Frauen im reproduktiven Alter sind betroffen, wobei hormonelle und entzündliche Faktoren ihre Entwicklung beeinflussen.

Im nächsten Schritt wird auf aktuelle Definitionen von Schmerz eingegangen, beginnend mit der jüngsten "offiziellen" Definition. Ein historischer Überblick über Schmerzzustände wird gegeben, mit besonderem Schwerpunkt auf dem biopsychosozialen Modell des Schmerzes. Dieses Modell wird umfassend erläutert, wobei die biologischen, psychologischen und kulturellen Aspekte von Schmerz im Vordergrund stehen. Dabei wird erörtert, wie Faktoren wie Rassismus, die Ausdrucksmöglichkeiten von Schmerz in verletzlichen Bevölkerungsgruppen und soziale Verantwortung im Kontext von Menschenrechten die Erfahrung und das Verständnis von Schmerz beeinflussen.

Schließlich wird die Bedeutung von Kommunikationsstrategien in der Arzt-Patienten-Beziehung hervorgehoben, wobei betont wird, wie eine effektive Kommunikation das Verständnis und das Management chronischer Erkrankungen wie Endometriose im Rahmen des biopsychosozialen Modells verbessern kann.

Folie 5 – Symptome und Diagnose

Hier werden die häufigsten Symptome der Endometriose, wie chronische Beckenschmerzen, Dysmenorrhoe (schmerzhafte Menstruation), Dyspareunie (Schmerzen beim Geschlechtsverkehr), Unfruchtbarkeit und verschiedene gastrointestinale Symptome beschrieben. Es wird der Diagnoseprozess erläutert, bei dem eine gründliche Anamnese und eine gynäkologische Untersuchung von entscheidender Bedeutung sind. Auch der Einsatz bildgebender Verfahren wie Ultraschall und MRT wird thematisiert, ebenso wie die definitive Diagnose durch Laparoskopie, die eine direkte Visualisierung und histologische Bestätigung des endometriotischen Gewebes ermöglicht.

Folie 6 – Pathophysiologie und Prävalenz

Diese Folie erklärt die verschiedenen Theorien zur Entstehung von Endometriose, darunter die Theorie der retrograden Menstruation, bei der endometriales Gewebe durch den Rückfluss von Menstruationsblut in die Bauchhöhle gelangt, und die Theorie der Coelom-Metaplasie, bei der sich Peritonealgewebe in Endometriumgewebe umwandelt. Auch die Theorien der lymphovaskulären Dissemination und die Rolle von Stammzellen aus dem Knochenmark werden diskutiert. Zudem wird auf epigenetische und genetische Veränderungen eingegangen, die abnormale Genexpression in endometriotischen Läsionen erklären könnten.

Folie 7 – Arten der Endometriose

Hier werden die verschiedenen Typen der Endometriose mit ihren unterschiedlichen klinischen Erscheinungsformen erklärt. Oberflächliche Endometriose betrifft die äußeren Schichten der Beckenorgane, während tief infiltrierende Endometriose tief in umliegendes Gewebe, wie Blase oder Darm, eindringt. Ovarielle Endometriose sind Zysten, die auf den Eierstöcken durch das Wachstum von endometrialen Gewebe entstehen. Die Folie gibt Einblicke in die Pathogenesetheorien, die mit den verschiedenen Endometrioseformen verbunden sind, darunter die Theorie der retrograden Menstruation, Coelom-Metaplasie und lymphovaskuläre Dissemination.

Folie 8 – Behandlung und Management

Diese Folie befasst sich mit den verschiedenen Strategien zur Linderung der Symptome und Komplikationen der Endometriose. Schmerzmanagement wird durch den Einsatz nichtsteroidaler Antirheumatika (NSAR) und hormoneller Therapien wie oralen Kontrazeptiva, Progestinen und GnRH-Agonisten angesprochen. Auch chirurgische Optionen, einschließlich der Exzision von endometriotischem Gewebe, werden erörtert. Für Frauen mit Kinderwunsch werden Methoden zur Fertilitätserhaltung wie assistierte Reproduktionstechniken (ART) hervorgehoben. Ein multidisziplinärer Ansatz, der Gynäkologen, Schmerzspezialisten und Psychologen einbezieht, wird für ein umfassendes Management der Erkrankung betont.

Folie 9 – Komplikationen und Auswirkungen

Diese Folie beschreibt die verschiedenen Komplikationen, die mit Endometriose verbunden sind, wie Verwachsungen, ovariellen Zysten, Unfruchtbarkeit und chronische Beckenschmerzen. Außerdem wird die psychische Belastung thematisiert, die oft mit der Erkrankung einhergeht. Die Folie betont den erheblichen Einfluss der Endometriose auf die Lebensqualität und verdeutlicht, wie sie das körperliche und emotionale Wohlbefinden beeinträchtigt, die Produktivität verringert und Beziehungen stört.

Folie 10-12 – Endometriose und (chronischer) Schmerz

Diese Folien befassen sich mit den Mechanismen des Schmerzes bei Endometriose. Es wird erläutert, wie Entzündungen, Nerveninfiltration, Prostaglandinproduktion und Funktionsstörungen der Beckenmuskulatur zu den Schmerzen der Patientinnen beitragen. Das Konzept der zentralen Sensibilisierung wird vorgestellt, das erklärt, wie Endometriose-bedingte Schmerzen zu einer Verstärkung der Schmerzempfindung führen und chronische Schmerzsyndrome fördern können.

Folie 13-14 – Was ist Schmerz?

Laut der Definition der International Association for the Study of Pain (IASP) ist Schmerz „eine unangenehme sensorische und emotionale Erfahrung, die mit tatsächlichen oder potenziellen Gewebeschäden einhergeht oder derjenigen ähnelt, die mit solchen Schäden verbunden ist“ (IASP, 2020). Die Folie hebt die sechs Schlüsselpunkte der IASP-Erweiterung hervor und unterstreicht die Bedeutung der individuellen Erfahrung von Schmerz, den Unterschied zwischen Schmerz und Nozizeption sowie die Rolle der sozialen, biologischen und psychologischen Faktoren.

Folie 15-17 – Geschichte der Schmerzwahrnehmung

Im Laufe der Geschichte haben sich verschiedene Schmerztheorien entwickelt. Die Vorstellung, dass Schmerz nicht nur physisch ist, dass Phantomschmerz existiert, dass Kognition und Emotionen den Schmerz beeinflussen und dass auch empfindsame Wesen, die ihre Emotionen nicht artikulieren können, Schmerz empfinden könnten, war den Menschen lange Zeit nicht bewusst. Es dauerte eine Weile, bis verschiedene Konzepte über Schmerz, wie oben beschrieben, formuliert wurden.

Bevor wir das biopsychosoziale Modell einführen, werfen wir zunächst einen Blick auf einige grundlegende Schmerztheorien, wie sie von Trachel und Cascella (2019) besprochen werden.

Die Intensitätstheorie des Schmerzes, die aus Platons Werk Timaios stammt, definiert Schmerz als eine Emotion, die durch intensive und anhaltende Reize ausgelöst wird. Im Laufe der Jahrhunderte hat sich unser Verständnis weiterentwickelt, und wir erkennen chronischen Schmerz nun als dynamische Erfahrung, die sich über Zeit und Raum hinweg verändert. Experimente im 19. Jahrhundert, die taktile und elektrische Stimulationen umfassten, sollten die wissenschaftliche Grundlage dieser Theorie festigen. Diese Untersuchungen gaben Aufschluss über die Wahrnehmungsschwellen und die Rolle von Neuronen des Hinterhorns im Rückenmark bei der Übertragung und Verarbeitung von Schmerz.

Die kartesische Dualismustheorie – René Descartes’ Theorie des kartesischen Dualismus von 1644 – postulierte, dass Schmerz entweder durch eine physische oder psychische Verletzung verursacht wird, ohne Interaktion zwischen beiden. Descartes stellte auch eine Verbindung zwischen Schmerz und der Seele her, wobei er die Zirbeldrüse als Sitz der Schmerzseele betrachtete und das Gehirn als Moderator schmerzhafter Empfindungen bezeichnete. Diese Theorie kann jedoch verschiedene Faktoren, die zum Schmerz beitragen, und die Unterschiede in den Schmerzerfahrungen chronischer Schmerzpatienten nicht erklären. Dennoch legte sie den Grundstein für die weitere wissenschaftliche Erforschung von Schmerz.

Die Spezifitätstheorie, die erstmals 1811 von Charles Bell vorgeschlagen wurde, beschreibt verschiedene Empfindungsarten in unterschiedlichen Bahnen, ähnlich Descartes’ dualistischem Ansatz zum Schmerz. Sie schlägt spezifische Bahnen für sensorische Eingaben vor und sieht das Gehirn als komplexe Struktur und nicht als einheitliches Objekt. In den folgenden anderthalb Jahrhunderten entwickelten Wissenschaftler diese Theorie weiter, mit Beiträgen von Johannes Müller und Maximillian von Frey. Trotz bedeutender Fortschritte im Verständnis von Schmerz berücksichtigt die Theorie jedoch nicht die nicht-physischen Faktoren, die zur Schmerzwahrnehmung beitragen, und bietet keine Erklärung für anhaltenden Schmerz nach einer Verletzung. Dieses unvollständige Verständnis führte dazu, dass zusätzliche Theorien und weitere Forschung erforderlich wurden.

Die Gate-Control-Theorie wurde 1965 von Patrick David Wall und Ronald Melzack vorgeschlagen und war der erste Versuch, Schmerz aus einer Körper-Geist-Perspektive zu verstehen. Diese Theorie erweiterte frühere Ansichten und führte das Konzept eines „Tors“ im Rückenmark ein, das die Schmerzsignale zum Gehirn reguliert. Ist das Tor geschlossen, werden Schmerzsignale unterdrückt; ist es geöffnet, wird Schmerz wahrgenommen. Diese Theorie betont die Interaktion zwischen physischen und psychologischen Faktoren bei der Schmerzwahrnehmung. Melzack und Wall schlugen zusätzliche Kontrollmechanismen im Gehirn vor und hoben die Bedeutung kognitiver und emotionaler Faktoren für den Schmerz hervor. Neuere Studien haben zudem gezeigt, dass ein negativer mentaler Zustand die Schmerzempfänglichkeit des Gehirns erhöhen kann. Menschen, die unter Depressionen leiden, haben zum Beispiel möglicherweise ein „häufig geöffnetes Tor“, was eine verstärkte Weiterleitung von Signalen und somit eine erhöhte Schmerzwahrnehmung selbst bei alltäglichen Reizen begünstigt. Zudem wird berichtet, dass bestimmte ungesunde Lebensgewohnheiten das Tor ebenfalls offenhalten und so übertriebene Schmerzreaktionen hervorrufen, die dem Reiz nicht angemessen sind. Die Gate-Control-Theorie ist eine der einflussreichsten Beiträge zur Schmerzforschung. Die grundlegenden Konzepte, die Melzack und Wall einführten, sind weiterhin integraler Bestandteil zeitgenössischer Forschung. Trotz der Erkenntnis, dass Schmerz nicht ausschließlich eine Folge physischer Verletzungen ist, sondern eine vielschichtige Erfahrung, die von kognitiven und emotionalen Faktoren beeinflusst wird, ist weitere Forschung notwendig, um Schmerzmechanismen und -ursachen vollständig zu verstehen. Diese Notwendigkeit hat die Entwicklung nachfolgender Schmerzkonzepte gefördert.

Das Neuromatrix-Modell, das Ronald Melzack fast dreißig Jahre nach seiner Gate-Control-Theorie einführte, revolutionierte das Verständnis der Schmerzwahrnehmung. Anders als frühere Theorien, die Schmerz ausschließlich physischen Verletzungen zuschrieben, entstand Melzacks Modell aus Beobachtungen von Amputierten, die Phantomschmerzen erfuhren. Dieses Modell schlägt vor, dass das zentrale Nervensystem und nicht allein periphere Signale für die Erzeugung schmerzhafter Empfindungen verantwortlich ist. Innerhalb des zentralen Nervensystems interagieren vier Komponenten, um das von Melzack als „Neurosignatur“ bezeichnete Muster zu erzeugen, das es Individuen ermöglicht, Schmerz wahrzunehmen. Diese Komponenten umfassen verschiedene Gehirnregionen wie das Rückenmark, den Hirnstamm, das limbische System und den Kortex. Das Modell betont, dass periphere Eingaben zwar die Neurosignatur beeinflussen können, sie jedoch nicht eigenständig erzeugen können. Zudem hob Melzack die Rolle kognitiver und emotionaler Faktoren bei der Schmerzwahrnehmung hervor und zeigte auf, dass Stress den Schmerz verstärken kann. Trotz des Fortschritts im Verständnis der Komplexität von Schmerz integriert das Neuromatrix-Modell soziale Konstrukte des Schmerzes nicht vollständig. Daher sind weitere Forschungen und Theorien notwendig, um die Mechanismen des Schmerzes und die individuellen Erfahrungen umfassend zu erklären.

Folie 18 – Biopsychosoziales Schmerzmodell

Das biopsychosoziale Modell des Schmerzes bietet eine umfassende Erklärung der Schmerzursachen, indem es die komplexen Wechselwirkungen zwischen biologischen, psychologischen und soziologischen Faktoren betont. Es wird erläutert, wie das Zusammenspiel dieser drei Bereiche das Schmerzempfinden beeinflusst und wie dieses Modell eine effektive Basis für das Management chronischer Schmerzen darstellt.

Folie 19-24 – Biologisches und psychologisches Schmerzfeld

Wenn wir eine wirksame Behandlung anstreben, müssen wir uns auf drei miteinander verbundene Bereiche gleicher Bedeutung konzentrieren: Biologie, Psychologie und soziale Funktionsweise. Der biologische Aspekt umfasst Genetik, Hormone, Gewebeschäden, Entzündungen, anatomische Probleme, Systemdysfunktionen sowie Schlaf und Ernährung. Obwohl dieser Bereich meist die größte Aufmerksamkeit erhält, macht er nur ein Drittel des Modells aus. Die verbleibenden zwei Drittel bestehen aus psychosozialen Faktoren, die für eine erfolgreiche Behandlung entscheidend sind, jedoch oft übersehen werden. (Zoffness 2019)

Das Verständnis der biologischen Komponenten des Schmerzes ist auch für das Verständnis seiner Neuropsychologie wichtig. Die Aktivität sowohl des peripheren als auch des zentralen Nervensystems beeinflusst das Schmerzempfinden. (Jensen 2011)

Periphere Mechanismen:

- Gewebe außerhalb des Gehirns und Rückenmarks besitzen Rezeptoren für physische Verletzungen.

- Diese Rezeptoren sind nach Nervenfasertypen kategorisiert.

- Die Aktivierung dieser Rezeptoren und die Übertragung von Informationen entlang der Nervenfasern ist nicht gleichbedeutend mit Schmerz.

- Schmerz entsteht erst, wenn spezifische Hirnstrukturen aktiviert werden.

- Informationen, die auf physische Schäden hinweisen, werden als Nozizeption bezeichnet; die Rezeptoren hierfür nennt man Nozizeptoren.

- Nozizeptoren variieren in ihrer Empfindlichkeit und reagieren unterschiedlich auf Reize.

- Mechanische und chemische Veränderungen beeinflussen die Empfindlichkeit der Nozizeptoren.

Spinale Mechanismen:

- Nervenfasern, die Schmerzsignale vom Körper tragen, treten im Hinterhorn des Rückenmarks ein.

- Diese Fasern verbinden sich mit Nerven, die Informationen das Rückenmark hinauf zum Gehirn senden.

- Die meisten spinalen Nerven leiten Informationen zum Thalamus, einer zentralen Relaisstation des Gehirns.

- Diese Informationsautobahn, bekannt als spinothalamische Bahn (STT), überträgt Schmerzsignale ans Gehirn.

- Die Empfindlichkeit der STT-Neuronen gegenüber Schmerzen wird durch Signale vom Gehirn zum Rückenmark beeinflusst.

- Das Gehirn kann die Empfindlichkeit der STT-Zellen gegenüber Schmerzen reduzieren.

- Studien zeigen, dass die Stimulation des periaquäduktalen Graus (PAG) im Mittelhirn Schmerzlinderung bewirken kann.

- Das PAG erhält Eingaben von Gehirnbereichen, die an der Schmerzverarbeitung beteiligt sind, was darauf hinweist, dass unser Gehirn Schmerzsignale aus dem Körper unterdrücken kann.

Supraspinale Mechanismen - Schmerz wird wahrgenommen, wenn komplexe, integrierte, kortikale (supraspinale) Systeme aktiviert werden.

- Thalamus: fungiert als primäres Relaiszentrum des Gehirns und überträgt sensorische Informationen aus der Peripherie und dem Rückenmark zu verschiedenen Bereichen des Kortex.

- Somatosensorischer Kortex: codiert räumliche Informationen über die Nozizeption (das heißt, er hilft uns zu sagen, wo am Körper Schäden aufgetreten sind oder auftreten könnten) und ist an der Codierung der Intensität und Qualität des Stimulus/der Nozizeption beteiligt.

- Anteriore cinguläre Kortex (ACC): Teil des limbischen Systems, spielt eine Rolle in verschiedenen Prozessen und Aktivitäten. Studien zeigen, dass die Aktivität im ACC mit dem emotionalen Aspekt des Schmerzes zusammenhängt. Er ist auch an der Vorbereitung auf das Schmerzmanagement beteiligt und unterstützt kognitive, verhaltensbezogene und emotionale Bewältigungsanstrengungen.

- Insula: Ein Bestandteil des limbischen Systems, hauptsächlich verantwortlich für die sensorische Verarbeitung, codiert den körperlichen Zustand einer Person in Bezug auf Motivation (z. B. Hunger, Schmerz). Wenn das Gehirn Diskrepanzen zwischen den Überlebensbedürfnissen (z. B. Sauerstoff) und den wahrgenommenen Bedingungen (z. B. niedriger Blutzucker) erkennt, löst die Insula Alarmsignale aus.

- Präfrontaler Kortex: beteiligt an komplexen kognitiven Reaktionen, sozialem Verhalten und Exekutivfunktionen. Im Hinblick auf Schmerz codiert er kognitive Aspekte wie Schmerzgedächtnis, Bewertung und exekutive Entscheidungen. Entscheidungen bezüglich Schmerzmanagement werden in Bewältigungsverhalten übersetzt, mit Unterstützung des ACC und des motorischen Kortex.

Der psychologische Bereich des Schmerzes umfasst Gedanken und Überzeugungen, Bewältigungsverhalten, frühere Erfahrungen und Erwartungen sowie Emotionen.

- Gedanken und Überzeugungen: Schmerzbedingte Angst ist oft belastender als der Schmerz selbst, da sie zu Vermeidungsverhalten führt, das tägliche Aktivitäten beeinträchtigt und zum Übergang von akutem zu chronischem Schmerz beiträgt. Die Angst vor weiteren Verletzungen kann die Genesung behindern. Überzeugungen über die Fähigkeit, den Schmerz zu bewältigen (Schmerz-Selbstwirksamkeit), sind entscheidend für das Schmerzverhalten und die damit verbundene Behinderung. Neuere Forschungen legen nahe, dass Selbstwirksamkeitsüberzeugungen eine größere Rolle bei der Behinderung spielen als angstvermeidende Überzeugungen bei Patienten mit muskuloskelettalen Schmerzen. Schmerz-Selbstwirksamkeit vermittelt die Beziehung zwischen Schmerzschwere, Angst und Behinderung sowie zwischen Schmerzintensität und Depression. Interne Schmerzbewältigungsmechanismen können helfen, Depression und Schmerzverhalten nach einer Behandlung zu reduzieren. (Baird und Sheffield 2016)

- Bewältigungsverhalten: Im Allgemeinen lassen sich Bewältigungsmechanismen in zwei Kategorien unterteilen: aktives und passives Bewältigungsverhalten. Aktives Bewältigungsverhalten beinhaltet die Bemühungen des Patienten, den Schmerz durch interne Ressourcen zu bewältigen und Kontrolle darüber auszuüben. Passives Bewältigungsverhalten hingegen besteht typischerweise darin, Aktivität zu vermeiden und sich hilflos gegenüber dem Schmerz zu fühlen, wobei oft auf externe Ressourcen zur Kontrolle zurückgegriffen wird. Passives Bewältigungsverhalten kann zu körperlicher Inaktivität führen, was zu einem körperlichen Abbau führen kann. Außerdem lassen sich Bewältigungsstrategien für Schmerz weiter in kognitive Methoden wie Ablenkung und verhaltensbezogene Ansätze wie die Einnahme von Schmerzmitteln unterteilen. (Prell et al. 2021)

- Frühere Erfahrungen und Erwartungen

- Emotionen: Aufmerksamkeits- und emotionale Faktoren wurden als Beeinflusser der Schmerzwahrnehmung sowohl in klinischen als auch in Laboreinstellungen identifiziert. Die Art und Weise und die Mechanismen, wie sie diesen Einfluss ausüben, variieren jedoch. Während die Konzentration auf den Schmerz dazu neigt, die wahrgenommene Intensität der Empfindung zu steigern, verstärken negative Emotionen die wahrgenommene Unangenehmheit des Schmerzes, ohne jedoch dessen Intensität zu verändern. So zeigte beispielsweise eine Studie, dass der emotionale Wert die Schmerzbewertungen und die spinale nozizeptive Reflexe ähnlich beeinflusste, Ablenkung jedoch den Schmerz verringerte, während sie den Reflex verstärkte. Dies deutet darauf hin, dass unterschiedliche Systeme bei der Modulation von Schmerz durch Aufmerksamkeit und Emotionen aktiviert werden könnten. (Bushnell et al. 2013)

Insgesamt ist der Schmerzweg bidirektional: Schmerz beeinflusst Emotionen und Kognition, während diese auch den Schmerz beeinflussen. Die Abbildung von Bushnell et al. veranschaulicht diese Beziehung: „Schmerz kann sich negativ auf Emotionen und kognitive Funktionen auswirken. Umgekehrt kann ein negativer emotionaler Zustand zu erhöhtem Schmerz führen, während ein positiver Zustand den Schmerz verringern kann. Ebenso können kognitive Zustände wie Aufmerksamkeit und Gedächtnis den Schmerz entweder erhöhen oder verringern. Natürlich können Emotionen und Kognition auch wechselseitig beeinflussen. "Das Minuszeichen verweist auf einen negativen Effekt und das Pluszeichen auf einen positiven Effekt.“ (Bushnell et al., 2013)

Folie 25-30 – Soziales Schmerzfeld

Das soziale Schmerzfeld umfasst Aspekte wie Geschlechterunterschiede in der Schmerzwahrnehmung, ethnische Diskriminierung und die Benachteiligung von vulnerablen Gruppen. Es wird auf das Konzept der "Gender Pain Gap" eingegangen sowie auf die Diskriminierung von Schmerzpatienten aufgrund von Rasse und ethnischer Zugehörigkeit. Die sozialen und kulturellen Barrieren bei der Schmerzbewältigung werden betont, und es wird gezeigt, wie Vorurteile zu einer unzureichenden Schmerzbehandlung führen können.

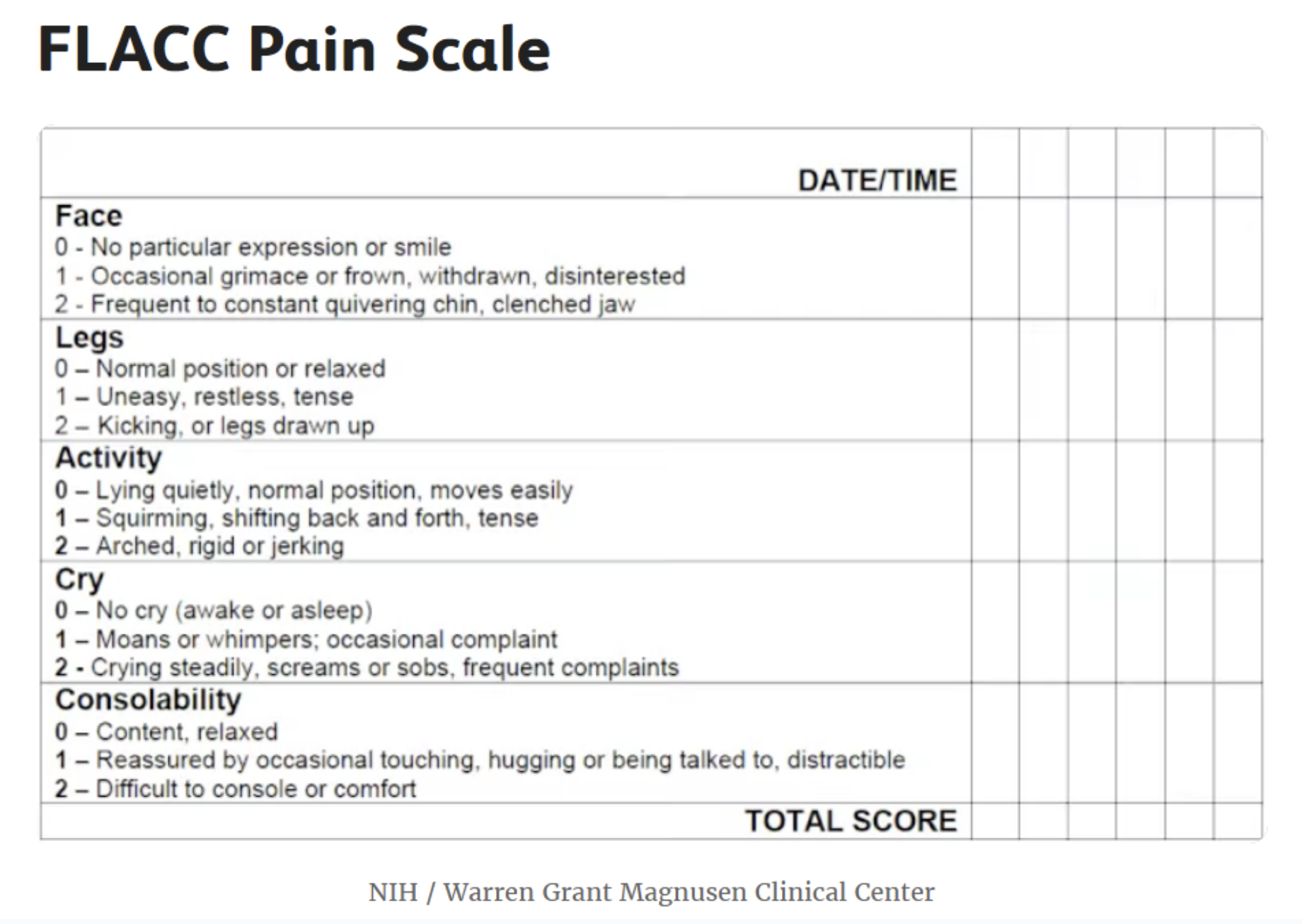

Es gibt auch Skalen, die Ärzten helfen, das Schmerzempfinden von Patienten zu verstehen, die möglicherweise nicht in der Lage sind, ihren Schmerz verbal auszudrücken. Ein Beispiel hierfür ist die FLACC-Schmerzskala, die zur Beurteilung von Schmerzen bei Säuglingen und Kleinkindern eingesetzt wird. Die Abkürzung FLACC steht für folgende Kriterien:

- F - Face (Gesicht): Gesichtsausdruck, einschließlich Augen, Nase und Mund.

- L - Legs (Beine): Bewegung oder Unruhe der Beine.

- A - Activity (Aktivität): Unruhe oder Ruhe des Kindes.

- C - Cry (Weinen): Art des Weinens des Kindes.

- C - Consolability (Trostbarkeit): Wie leicht das Kind beruhigt werden kann.

Jeder dieser Bereiche wird mit 0 bis 2 Punkten bewertet, und basierend auf der Gesamtsumme kann der Schweregrad der Schmerzen des Kindes ermittelt werden. Diese Methode hilft medizinischem Personal, angemessene Schmerzbehandlungen für Kinder durchzuführen und die Schmerzlinderung zu optimieren.

Schmerzmanagement wird als grundlegendes Menschenrecht im Kontext der gesellschaftlichen Solidarität angesehen. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen (1948) und die UN-Konvention gegen Folter (1984) verbieten beide Folter sowie jede Form grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung. Diese grundlegenden Dokumente sind von großer Bedeutung, da sie das Prinzip der Wahrung der Menschenwürde bekräftigen und den Schutz des Einzelnen vor Misshandlung sicherstellen. Sie begründen eine kollektive Verantwortung, Schmerzen und Leiden zu lindern und die Menschenrechte zu schützen. Der Zugang zu schmerzfreier Behandlung ist essentiell für Gesundheitsversorgung und soziale Gerechtigkeit.

Diese Überlegungen basieren auf dem Konzept, dass das Verursachen und Bewältigen von Schmerzen als Instrument der Macht und Ungerechtigkeit angesehen werden kann, während das Schmerzmanagement ein grundlegendes und globales Menschenrecht darstellt.

Laut Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) aus dem Jahr 2012 leben etwa 5,5 Milliarden Menschen in Ländern, in denen es nur begrenzt oder gar keinen Zugang zu kontrollierten Medikamenten und unzureichende Behandlungsmöglichkeiten für mäßige bis starke Schmerzen gibt. Trotz mehrfacher Erinnerungen der Kommission für Suchtstoffe an die Länder bezüglich ihrer Verpflichtungen haben 83 Prozent der Weltbevölkerung keinen ausreichenden Zugang zur Behandlung von mäßigen bis starken Schmerzen. Millionen von Menschen, darunter etwa 5,5 Millionen Krebspatienten im Endstadium und 1 Million Patienten mit fortgeschrittener HIV/AIDS-Erkrankung, leiden jährlich unter starken Schmerzen ohne Zugang zu einer angemessenen Behandlung (Menschenrechtsrat, 2013).

Folie 31 – Kommunikation

Zahlreiche Experten betonen die Bedeutung einer effektiven Kommunikation zwischen Patienten und Klinikern für ein erfolgreiches Schmerzmanagement. Studien zeigen jedoch, dass die Kommunikation über Schmerzen oft herausfordernd ist, was den dringenden Bedarf an Verbesserungen verdeutlicht. Neben der Schlüsselrolle der Kommunikation im Schmerzmanagement legen umfangreiche Untersuchungen zur Gesundheitskommunikation nahe, dass eine effektive Interaktion zwischen Patienten und Klinikern in verschiedenen Aspekten zu positiven Ergebnissen für die Patientenversorgung führt. Diese umfassen eine höhere Patientenzufriedenheit, eine bessere Behandlungstreue und verbesserte klinische Ergebnisse. Eine angemessene Kommunikation über Schmerzen kann sowohl die medizinische Behandlung als auch den Placebo Effekt beeinflussen, der sich auf die Schmerzintensität auswirkt. Patienten, die sich während eines Arztbesuchs wahrgenommen und verstanden fühlen, sind eher bereit, die Empfehlungen ihres Arztes zur nicht-pharmakologischen Schmerzbehandlung zu befolgen, was zu besseren schmerzbezogenen Ergebnissen führen kann. Da das Schmerzempfinden subjektiv ist, liegt es in der Verantwortung des Arztes, dieses uneingeschränkt anzuerkennen.

Folie 32-34 – Gesellschaftskritische Perspektive

Abschließend präsentiere ich die Gedanken des Sozialkritikers Ivan Illich, der die Bedeutung und den Platz von Schmerz und Schmerzlinderung in der Gesellschaft grundlegend infrage stellt. Ivan Illich (1926–2002) war ein österreichischer römisch-katholischer Priester, Theologe, Philosoph und Sozialkritiker. In seiner Kritik hob er die übermäßige Fokussierung der modernen Gesellschaft auf Bildung und medizinische Interventionen hervor. In seinem 1975 erschienenen Buch „Die Nemesis der Medizin“ führte er das Konzept des medizinischen Schadens in die Soziologie der Medizin ein und argumentierte, dass die industrialisierte Gesellschaft die Lebensqualität erheblich beeinträchtigt, indem sie das Leben übermedizinisiert, normale Zustände pathologisiert, falsche Abhängigkeiten schafft und andere, gesündere Lösungen einschränkt.

Er schrieb:

„Wenn die kosmopolitische medizinische Zivilisation eine traditionelle Kultur kolonisiert, verwandelt sie die Erfahrung von Schmerz.

(1) Derselbe Nervenkitzel, den ich als ‚Schmerzempfindung‘ bezeichnen werde, wird zu einer unterschiedlichen Erfahrung, die nicht nur von der Persönlichkeit, sondern auch von der Kultur abhängt. Diese Erfahrung, die sich von der schmerzhaften Empfindung unterscheidet, impliziert eine einzigartige menschliche Leistung, die als Leiden bezeichnet wird.

(2) Die medizinische Zivilisation neigt jedoch dazu, den Schmerz in eine technische Angelegenheit zu verwandeln und damit dem Leiden seine inhärente persönliche Bedeutung zu entziehen.

(3) Menschen verlernen die Akzeptanz des Leidens als einen unvermeidlichen Teil ihres bewussten Umgangs mit der Realität und lernen stattdessen, jedes Unbehagen als Indikator für den Bedarf an Polsterung oder Verwöhnung zu interpretieren. Traditionelle Kulturen begegnen Schmerz, Beeinträchtigung und Tod, indem sie sie als Herausforderungen deuten, die eine Antwort des Einzelnen erfordern; die medizinische Zivilisation verwandelt sie in Anforderungen, die an die Wirtschaft gestellt werden, und in Probleme, die gemanagt oder aus der Welt geschafft werden können.“

Auf der letzten Folie haben wir zusammengefasst, wie Ivan Illich über Schmerz im Zusammenhang mit Unabhängigkeit, menschlicher Kompetenz, Kontext und Verantwortung denkt. Die Tabelle zeigt, wie er glaubt, dass die soziale Existenz die Schmerzerfahrung kolonisiert.

Folie 35 – Zusammenfassung

Das Verständnis und Management der Endometriose erfordert die Anerkennung, dass Schmerz nicht nur eine physische Empfindung ist, sondern eine komplexe Erfahrung, die durch biologische, psychologische und soziale Faktoren beeinflusst wird. Diese drei Aspekte sind eng miteinander verknüpft, was bedeutet, dass eine wirksame Behandlung und Betreuung jeden dieser Faktoren berücksichtigen muss. Für medizinisches Fachpersonal ist es entscheidend, alle diese Dimensionen in die Diagnose und Behandlung der Patienten zu integrieren, um einen ganzheitlichen Ansatz im Schmerzmanagement zu gewährleisten, der den unterschiedlichen Bedürfnissen von Menschen mit Endometriose gerecht wird.

Literatur

Baird and Sheffield (2016) The Relationship between Pain Beliefs and Physical and Mental Health Outcome Measures in Chronic Low Back Pain: Direct and Indirect Effects. Healthcare (Basel). 2016 Aug 19;4(3):58. doi: 10.3390/healthcare4030058. PMID: 27548244; PMCID: PMC5041059.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5041059/

Bushnell MC, Ceko M, Low LA. Cognitive and emotional control of pain and its disruption in chronic pain. Nat Rev Neurosci. 2013 Jul;14(7):502-11. doi: 10.1038/nrn3516. Epub 2013 May 30. PMID: 23719569; PMCID: PMC4465351.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4465351/

De Sario, Gioacchino D., et al. "Using AI to Detect Pain through Facial Expressions: A Review." Bioengineering 10.5 (2023): 548.

Henry SG, Matthias MS. Patient-Clinician Communication About Pain: A Conceptual Model and Narrative Review. Pain Med. 2018 Nov 1;19(11):2154-2165. doi: 10.1093/pm/pny003. PMID: 29401356; PMCID: PMC6454797.

Hoffman KM, Trawalter S, Axt JR, Oliver MN. Racial bias in pain assessment and treatment recommendations, and false beliefs about biological differences between blacks and whites. Proc Natl Acad Sci U S A. 2016 Apr 19;113(16):4296-301. doi: 10.1073/pnas.1516047113. Epub 2016 Apr 4. PMID: 27044069; PMCID: PMC4843483.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4843483/

Human Rights Council (2013) Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Juan E. Méndez

IASP: Pain in Women. https://www.iasp-pain.org/advocacy/global-year/pain-in-women/

IASP (2007) IASP declares the Global Year Against Pain in Women. https://www.eurekalert.org/news-releases/630641

Jensen, M. P. (2011). Hypnosis for chronic pain management: Therapist guide. Oxford University Press.

Prell T, Liebermann JD, Mendorf S, Lehmann T, Zipprich HM. Pain coping strategies and their association with quality of life in people with Parkinson's disease: A cross-sectional study. PLoS One. 2021 Nov 1;16(11):e0257966. doi: 10.1371/journal.pone.0257966. PMID: 34723975; PMCID: PMC8559924.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8559924/

Oláh, Mara (1997) Önéletrajz. Magánkiadás.

Trachel and Cascella (2019) Pain Theory

van Rysewyk, Simon, ed. Meanings of Pain: Volume 1. Springer Nature, 2016.

van Rysewyk, Simon, ed. Meanings of Pain: Volume 2: Common Types of Pain and Language. Springer Nature, 2019.

Zoffness, Rachel (2019) Think Pain Is Purely Medical? Think Again.Psychology Today (October 25, 2019) https://

www.psychologytoday.com/intl/blog/pain-explained/201910/think-pain-is-purely-medical-think-again

Bushnell, M. C., Ceko, M., & Low, L. A. (2013). Cognitive and emotional control of pain and its disruption in chronic pain. Nature Reviews. Neuroscience, 14(7), 502–511. https://doi.org/10.1038/nrn3516

van Rysewyk, Simon, ed. Meanings of Pain: Volume 1. Springer Nature, 2016.

van Rysewyk, Simon, ed. Meanings of Pain: Volume 2: Common Types of Pain and Language. Springer Nature, 2019.

Pain Med. 2018 Nov; 19(11): 2154–2165.

Published online 2018 Feb 1. doi/ 10.1093/pm/pny003 Patient-Clinician Communication About Pain: A Conceptual Model and Narrative Review; Stephen G Henry, MD1 and Marianne S Matthias, PhD2,3,4,5

Oláh Mara: Önéletrajz, a szerző magánkiadása, ISBN 963-550-230-3, 28)

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A.HRC.22.53_English.pdf

Trachsel, L. A., Munakomi, S., & Cascella, M. (2024). Pain Theory. In StatPearls. StatPearls Publishing. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK545194/