SYLLABUS

14. Gewichtsbedingte Komorbiditäten bei Schwangerschaften, die Rolle der Adipositas-Epidemie

(Fortgeschritten)

Fettleibigkeit stellt eine der größten Gesundheitsherausforderungen unserer Zeit dar und betrifft weltweit sowohl Erwachsene als auch Kinder in zunehmendem Maße. Seit den 1980er Jahren hat sich die Inzidenz in mehr als 70 Ländern verdoppelt, und die Zahl der fettleibigen Menschen hat sich seit 1975 verdreifacht. Die American Medical Association (AMA) erklärte Fettleibigkeit zur Epidemie, und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bezeichnete sie als die größte Gesundheitsherausforderung des 21. Jahrhunderts. Fettleibigkeit beeinträchtigt sowohl die geistige als auch die körperliche Leistungsfähigkeit und erhöht in Kombination mit Begleiterkrankungen das Risiko von Morbidität und Mortalität bei verschiedenen Erkrankungen, wie Dyslipidämie, Typ-2-Diabetes, koronaren Herzerkrankungen, ischämischem Schlaganfall, Gallenblasenerkrankungen, Arthrose, Schlafapnoe, Lungenerkrankungen sowie bösartigen Erkrankungen (wie Brust-, Endometrium- und Darmkrebs).

Die Einschätzung der Körperform jedes Patienten kann dabei helfen, das Risiko für die Entwicklung bestimmter Krankheiten abzuschätzen. Häufig sind Funktionsstörungen von Organen eine Folge von Organvergrößerungen, doch auch die Ansammlung von Fettgewebe, etwa im Herzen oder im Bereich der Luftröhre, spielt bei der Entstehung verschiedener Pathologien eine zentrale Rolle. In dieser Präsentation wird auf die besonderen Herausforderungen und Bedürfnisse von adipösen Schwangeren eingegangen.

Wie können wir Fettleibigkeit feststellen?

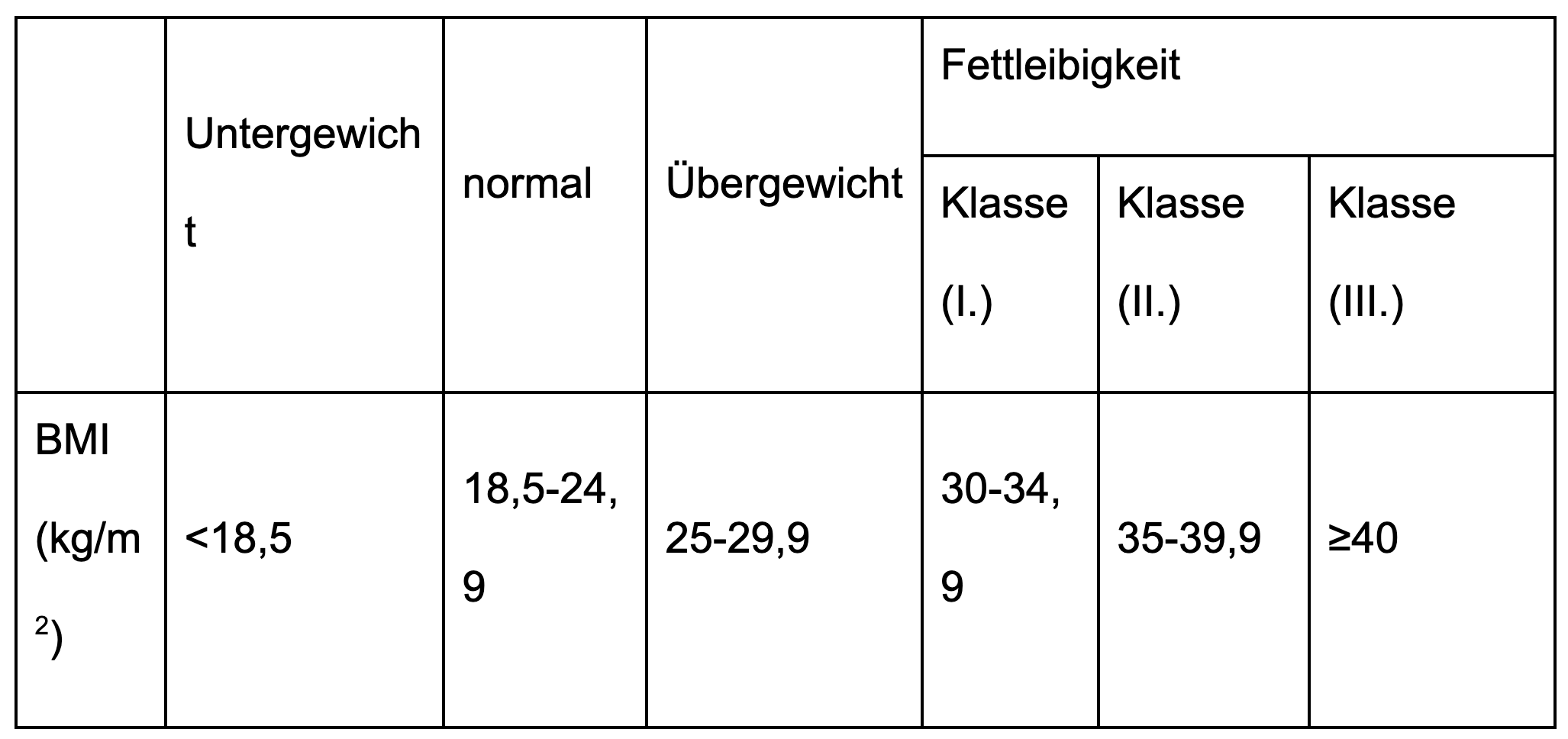

Der Body-Mass-Index (BMI) ist ein auf Körpergröße und Gewicht basierendes Maß für den Körperfettanteil, das für erwachsene Männer und Frauen gilt. Der BMI wird berechnet, indem man das Gewicht einer Person in Kilogramm durch das Quadrat ihrer Körpergröße in Metern teilt. Der BMI ist eine kostengünstige und einfache Screening-Methode zur Einteilung in Gewichtskategorien wie Untergewicht, normales (gesundes) Gewicht, Übergewicht und Fettleibigkeit. Der BMI misst Körperfett zwar nicht direkt, korreliert jedoch mäßig mit direkteren Messmethoden für Körperfett. Darüber hinaus korreliert der BMI ebenso stark mit verschiedenen Stoffwechsel- und Krankheitsergebnissen wie diese direkteren Messmethoden des Körperfetts.

Was ist der Pathomechanismus der Übergewichtszunahme?

Die Fülle an gespeichertem Fett ist für das Überleben in Zuständen von Nährstoffmangel, wie etwa Hunger, erforderlich. In Zeiten anhaltenden Nahrungsreichtums führt jedoch eine sehr effiziente Fettspeicherung zu einer übermäßigen Anreicherung von Fett, was schließlich zu Fettleibigkeit führt. Es wurde die Hypothese aufgestellt, dass die Speicherung von Fettsäuren als Triacylglycerin in Adipozyten vor Fettsäure Toxizität schützt; andernfalls würden freie Fettsäuren im Gefäßsystem zirkulieren und durch ihre Verbreitung im gesamten Körper oxidativen Stress verursachen. Allerdings führt die übermäßige Speicherung, die zu Fettleibigkeit führt, schließlich zur Freisetzung überschüssiger Fettsäuren durch eine verstärkte Lipolyse, die durch den bei Fettleibigkeit erhöhten sympathischen Zustand stimuliert wird. Die Freisetzung dieser überschüssigen freien Fettsäuren löst eine Lipotoxizität aus, da Lipide und ihre Metaboliten oxidativen Stress auf das endoplasmatische Retikulum und die Mitochondrien ausüben. Dies betrifft sowohl Fett- als auch Nicht-Fettgewebe und spielt eine Rolle in der Pathophysiologie vieler Organe wie der Leber und der Bauchspeicheldrüse sowie beim metabolischen Syndrom. Die aus übermäßig gespeicherten Triacylglycerin-Ablagerungen freigesetzten freien Fettsäuren hemmen zudem die Lipogenese und verhindern so eine ausreichende Senkung der Serum-Triacylglycerin-Spiegel, was zur Hypertriglyceridämie beiträgt. Die Freisetzung freier Fettsäuren durch endotheliale Lipoproteinlipase aus erhöhten Serumtriglyceriden in Verbindung mit erhöhten β-Lipoproteinen führt zu Lipotoxizität, die eine Funktionsstörung des Insulinrezeptors verursacht. Der daraus resultierende insulinresistente Zustand führt zu einer Hyperglykämie, begleitet von kompensatorischer hepatischer Glukoneogenese. Letzteres erhöht die Glukoseproduktion in der Leber und verstärkt so die durch Insulinresistenz bedingte Hyperglykämie. Freie Fettsäuren verringern zudem die durch Insulin stimulierte Glukoseverwertung im Muskel, was die Hyperglykämie weiter verstärkt. Die Lipotoxizität durch übermäßige freie Fettsäuren vermindert auch die Insulinsekretion der β-Zellen der Bauchspeicheldrüse, was letztlich zur Erschöpfung der β-Zellen führt.

Fettleibigkeit interagiert mit erblichen Faktoren und führt zu Hyperinsulinämie. Diese Stoffwechselstörung ist verantwortlich für einen veränderten Glukosestoffwechsel und prädisponiert für Typ-2-Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Dyslipidämie und Bluthochdruck. Wenn diese zusammen mit anderen subklinischen Anomalien im Zusammenhang mit Insulinresistenz auftreten, spricht man vom metabolischen Syndrom. Im Vortrag werden Komplikationen und deren mögliche Ursachen aufgezeigt.

Welche Folgen hat mütterliches Übergewicht?

Offensichtlich nehmen alle schwangeren Frauen an Gewicht zu, da der Fötus kurzfristig durchschnittlich 3,5 kg, das Fruchtwasser 1,5 kg und die Plazenta 1 kg wiegen, ganz zu schweigen vom erhöhten Plasmavolumen und der Wasseransammlung im Körper aufgrund der Progesteronwirkung. Wichtiger ist jedoch, ob die Frauen vor der Empfängnis als fettleibig galten oder während der 9 Monate der Schwangerschaft übermäßig an Gewicht zunahmen. Die ideale Gewichtszunahme während der Schwangerschaft wird durch die Empfehlung des Institute of Medicine (IOM) bestimmt, wobei Empfehlungen hinsichtlich Größe und Rasse berücksichtigt werden, obwohl die Klassifizierung auf BMI-Werten basiert.

Wenn die Mutter vor der Schwangerschaft fettleibig war, sollte sie während der Schwangerschaft nicht mit der Gewichtsabnahme beginnen, da ein kataboler Zustand dem Fötus schaden und dessen Entwicklung beeinträchtigen kann. Allerdings gelten weiterhin Empfehlungen zur Gewichtszunahme, jedoch mit zusätzlichen Vorsichtsmaßnahmen. Beispielsweise ist Fettleibigkeit mit einer erhöhten Inzidenz von Neuralrohrdefekten verbunden, weshalb eine frühzeitige Versorgung mit Folsäure notwendig ist.

Die Komplikationen, die während der Schwangerschaft bei übergewichtigen Frauen auftreten können, umfassen eine Vielzahl unerwünschter Schwangerschaftsereignisse, die sowohl die Mutter als auch das Kind betreffen. Hier eine detaillierte Darstellung:

Frühschwangerschaft:- Fehlgeburt: Übergewichtige Frauen haben ein erhöhtes Risiko für Fehlgeburten, insbesondere im ersten Trimester.

- Angeborene Anomalien: Es besteht ein erhöhtes Risiko für angeborene Anomalien wie Neuralrohrdefekte, die unter anderem auf einen Mangel an Folsäure zurückzuführen sind, der bei übergewichtigen Frauen häufiger vorkommt.

Spätschwangerschaft:- Vorzeitige Wehen: Übergewicht erhöht das Risiko für vorzeitige Wehen, die zu Frühgeburten führen können.

- Hypertonie/Präeklampsie: Präeklampsie ist eine ernste Schwangerschaftskomplikation, die bei übergewichtigen Frauen häufiger auftritt und zu Bluthochdruck sowie Schäden an Organen wie der Leber und den Nieren führen kann.

- Schwangerschaftsdiabetes: Fettleibigkeit ist ein bedeutender Risikofaktor für die Entwicklung von Schwangerschaftsdiabetes, der die Gesundheit sowohl der Mutter als auch des Fötus beeinträchtigen kann.

- Thromboembolie: Übergewichtige Frauen haben ein höheres Risiko für Blutgerinnsel, was zu einer tiefen Venenthrombose oder Lungenembolie führen kann.

Arbeit und Geburt:- Schwierigkeiten bei der fetalen Überwachung: Aufgrund des erhöhten Körperfetts kann es schwierig sein, während der Wehen die Herzfrequenz des Fötus zu überwachen.

- Längere Wehen/dysfunktionale Wehen: Übergewichtige Frauen haben häufiger längere oder nicht fortschreitende Wehen, was das Risiko für Komplikationen bei der Geburt erhöht.

- Erhöhte Rate an instrumentellen Entbindungen: Übergewicht erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Zangen oder Saugglocken bei der Geburt eingesetzt werden müssen.

- Erhöhtes Dammtrauma: Adipositas kann zu einem höheren Risiko für Risse und Verletzungen im Damm (der Bereich zwischen Vagina und Anus) führen.

- Erhöhtes Auftreten von Schulterdystokie: Das Risiko einer Schulterdystokie, bei der die Schulter des Babys nach dem Austritt des Kopfes im Geburtskanal stecken bleibt, ist bei übergewichtigen Frauen erhöht.

- Erhöhtes Auftreten von Genital- und Harnwegsinfektionen: Infektionen im Bereich der Genitalien und Harnwege treten bei übergewichtigen Frauen häufiger auf, insbesondere nach instrumentellen Eingriffen.

- Kaiserschnitte: Übergewichtige Frauen haben häufiger einen Kaiserschnitt, da Komplikationen während der natürlichen Geburt auftreten können.

- Primäre postpartale Blutung: Übergewicht erhöht das Risiko für Blutungen nach der Geburt, die lebensbedrohlich sein können.

- Höheres Risiko für Narkosekomplikationen: Anästhesierisiken wie Schwierigkeiten bei der Intubation und die Notwendigkeit höherer Dosierungen von Medikamenten treten bei übergewichtigen Frauen häufiger auf.

Postpartum:- Erhöhtes Risiko für Wundheilungsstörungen und Infektionen: Frauen, die einen Kaiserschnitt oder Dammverletzungen hatten, haben ein erhöhtes Risiko für Wundinfektionen oder Heilungsstörungen.

- Postpartale Endometritis: Diese Infektion der Gebärmutterschleimhaut tritt häufiger bei übergewichtigen Frauen auf und kann schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben.

- Sekundäre postpartale Blutung: Übergewichtige Frauen haben ein erhöhtes Risiko für Nachblutungen nach der Geburt.

- Postpartale Thrombophlebitis/Thromboembolie: Das Risiko einer Blutgerinnung bleibt auch nach der Geburt erhöht, weshalb eine sorgfältige Überwachung und vorbeugende Maßnahmen notwendig sind.

- Reduziertes Stillen: Übergewichtige Frauen haben häufiger Schwierigkeiten beim Stillen, was auf verschiedene physische und psychische Faktoren zurückzuführen ist.

Fötus und Neugeborene:- Makrosomie: Übergewichtige Frauen neigen dazu, größere Babys zur Welt zu bringen, was als Makrosomie bezeichnet wird. Diese Babys haben ein höheres Risiko für Geburtstraumata und benötigen möglicherweise Kaiserschnitte.

- Intrauterine Wachstumsbeschränkung (IUGR): Fettleibigkeit kann auch zu einer schlechten Plazentafunktion führen, was das Wachstum des Babys im Mutterleib beeinträchtigen kann.

- Intrauteriner Tod: Übergewichtige Frauen haben ein erhöhtes Risiko für Fehl- und Totgeburten.

- Früher Tod des Neugeborenen: Die Neugeborenen von übergewichtigen Müttern haben ein höheres Risiko für Komplikationen nach der Geburt, einschließlich neonataler Todesfälle.

- Hypoglykämie: Große Babys (Makrosomie) neigen nach der Geburt zu Unterzuckerung, was medizinische Eingriffe erfordert.

- Adipositas im Kindesalter: Studien zeigen, dass Kinder von übergewichtigen Müttern selbst ein höheres Risiko haben, im Kindes- und Erwachsenenalter an Fettleibigkeit zu leiden.

- Mekoniumaspiration: Das Risiko einer Mekoniumaspiration, bei der das Baby während der Geburt Fruchtwasser mit Mekonium einatmet, ist bei übergewichtigen Frauen erhöht.

- Geburtstrauma: Aufgrund der Größe des Babys und der Art der Geburt besteht ein höheres Risiko für Traumata wie Knochenbrüche oder Nervenschäden.

- Neuralrohrdefekte: Fettleibigkeit ist mit einem erhöhten Risiko für Neuralrohrdefekte verbunden, weshalb eine ausreichende Folsäureaufnahme während der Schwangerschaft besonders wichtig ist.

- Herz-Kreislauf-Anomalien: Übergewichtige Frauen haben ein erhöhtes Risiko, Babys mit angeborenen Herzfehlern zur Welt zu bringen.

- Anorektale Atresie: Diese seltene Fehlbildung des Enddarms kann ebenfalls mit mütterlicher Fettleibigkeit in Verbindung gebracht werden.

- Hydrocephalus: Babys von übergewichtigen Müttern haben ein erhöhtes Risiko für eine abnormale Ansammlung von Flüssigkeit im Gehirn.

- Anomalien der Gliedmaßenreduktion: Diese Entwicklungsstörungen der Gliedmaßen können ebenfalls bei Babys übergewichtiger Mütter auftreten.

- Septumanomalien: Angeborene Herzfehler, insbesondere im Bereich der Herzscheidewand, sind bei übergewichtigen Müttern häufiger.

Für niedergelassene Ärzte gelten die folgenden

NICE-Empfehlungen (Leitlinien für Fettleibigkeit in der Schwangerschaft, März 2019, siehe NICE-Guidelines):

- Vitaminpräparate: Frauen mit Übergewicht sollten mindestens einen Monat vor der Empfängnis eine hohe Dosis (5 mg) Folsäure einnehmen und diese während des ersten Trimesters fortführen, da bei übergewichtigen Frauen ein erhöhtes Risiko für Neuralrohrdefekte besteht. Es wurde gezeigt, dass eine Gewichtsreduktion zwischen Schwangerschaften das Risiko für Schwangerschaftsdiabetes (GDM) erheblich verringert.

- Fettleibigkeit und Bewegung: Sofern keine medizinischen oder geburtshilflichen Widersprüche vorliegen, sollten adipöse Frauen zur regelmäßigen Bewegung während und nach der Schwangerschaft ermutigt werden. Bewegung kann das Risiko für Präeklampsie und Schwangerschaftsdiabetes senken.

- Risikofaktoren und Überwachung: Frauen mit einem BMI >35 sollten engmaschig überwacht werden, insbesondere wenn zusätzliche Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Diabetes oder eine Mehrlingsschwangerschaft vorliegen.

- Glukosetoleranztests (OGTT): Für Frauen mit einem BMI >30 wird in der 28. Schwangerschaftswoche ein Glukosetoleranztest empfohlen.

- Thromboseprophylaxe: Frauen mit einem BMI >30 sollten regelmäßig auf das Risiko von Thromboembolien untersucht werden.

Geburtsplan: Frauen mit einem BMI >40 sollten in einer geburtshilflich geleiteten Entbindungsstation entbinden. Eine angemessene fetale Überwachung, Analgesie und eine vorbereitete Anästhesie sind von besonderer Bedeutung. Zusätzliche Maßnahmen, wie die Verwendung einer Blutdruckmanschette in der richtigen Größe und das Tragen von Kompressionsstrümpfen, sind ebenfalls erforderlich.

Schlussfolgerung: Übergewicht und Fettleibigkeit stellen eine der größten gesundheitlichen Herausforderungen dar, insbesondere während der Schwangerschaft. Übergewichtige Frauen und ihre Föten sind einem erhöhten Risiko für schwerwiegende schwangerschaftsbedingte Komplikationen ausgesetzt. Dazu gehören ein erhöhtes Risiko für Müttersterblichkeit und Morbidität sowie langfristige Gesundheitsprobleme bei den Nachkommen.

Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the Foundation for the Development of the Education System. Neither the European Union nor entity providing the grant can be held responsible for them.