Lernmaterial

Endometriose und Schmerz

SYLLABUS

8. Endometriose und Schmerz

(Basis)

EINLEITUNG

Diese Präsentation behandelt die Entwicklung des menschlichen Verständnisses und der Einordnung von Schmerz als psychologisches, physisches und kulturelles Phänomen und nutzt Endometriose als zentrales Beispiel. Endometriose, gekennzeichnet durch chronische Schmerzen, wird durch die Erklärung ihrer Grundmerkmale eingeführt, darunter das Vorhandensein von endometriumähnlichem Gewebe außerhalb der Gebärmutter, das oft zu erheblichen Beckenschmerzen und Unfruchtbarkeit führt. Die Präsentation zeigt auf, dass Endometriose etwa 10 % der Frauen im gebärfähigen Alter betrifft, wobei ihre Entwicklung durch hormonelle und entzündliche Faktoren beeinflusst wird.

Anschließend wird auf aktuelle Schmerzdefinitionen eingegangen, beginnend mit der jüngsten „offiziellen“ Definition. Ein historischer Überblick über Schmerztheorien wird gegeben, der in einem Fokus auf das biopsychosoziale Schmerzmodell gipfelt. Dieses Modell wird eingehend untersucht, wobei die biologischen, psychologischen und kulturellen Aspekte von Schmerz beleuchtet werden. Die Diskussion umfasst, wie Faktoren wie Rassismus, Möglichkeiten zur Schmerzausdruck unter gefährdeten Bevölkerungsgruppen und soziale Verantwortung im Rahmen der Menschenrechte die Erfahrung und das Verständnis von Schmerz beeinflussen.

Abschließend wird die Bedeutung von Kommunikationsstrategien in der Arzt-Patienten-Beziehung betont und hervorgehoben, wie effektive Kommunikation das Verständnis und die Behandlung chronischer Erkrankungen wie Endometriose innerhalb des biopsychosozialen Rahmens verbessern kann.

Folien 4-6 – WAS IST SCHMERZ?

Laut der Definition der International Association for the Study of Pain (IASP) ist „Schmerz eine unangenehme sensorische und emotionale Erfahrung, die mit tatsächlichem oder potentiellem Gewebeschaden verbunden ist oder dieser ähnelt“ (IASP, 2020). Die IASP hat sechs Schlüsselpunkte als Erweiterung dieser Definition empfohlen, um weiteren wertvollen Kontext zu bieten. Diese lauten:

- Schmerz ist immer eine persönliche Erfahrung, die in unterschiedlichem Maße von biologischen, psychologischen und sozialen Faktoren beeinflusst wird.

- Schmerz und Nozizeption sind unterschiedliche Phänomene. Schmerz kann nicht allein aus der Aktivität sensorischer Neuronen abgeleitet werden.

- Durch ihre Lebenserfahrung lernen Individuen das Konzept von Schmerz.

- Ein Bericht über eine Schmerzerfahrung sollte respektiert werden.

- Obwohl Schmerz normalerweise eine adaptive Funktion hat, kann er sich negativ auf Funktion und soziales und psychisches Wohlbefinden auswirken.

- Die verbale Beschreibung ist nur eine von mehreren Verhaltensweisen, um Schmerz auszudrücken; die Unfähigkeit zu kommunizieren schließt nicht aus, dass ein Mensch oder ein nicht-menschliches Tier Schmerz empfindet.

Diese Definition wird allgemein akzeptiert und unterstreicht wichtige Merkmale des Schmerzes, die zuvor nicht offensichtlich waren. (Quelle: IASP)

Folien 7-9 – GESCHICHTE DER SCHMERZTHEORIEN

Im Laufe der Geschichte gab es verschiedene Schmerztheorien. Die Idee, dass Schmerz nicht nur physisch ist, dass Phantomschmerzen existieren, dass Kognition und Emotion Schmerz beeinflussen und dass auch empfindsame Lebewesen, die ihre Emotionen nicht ausdrücken können, Schmerz empfinden könnten, war den Menschen lange nicht offensichtlich. Es dauerte lange, bis verschiedene Konzepte über Schmerz, wie oben beschrieben, formuliert wurden.

Bevor das biopsychosoziale Modell eingeführt wird, betrachten wir zunächst einige grundlegende Schmerztheorien, wie sie von Trachel und Cascella (2019) diskutiert wurden.

Intensitätstheorie

Die Intensitätstheorie des Schmerzes, die in Platons Werk Timaios ihren Ursprung hat, definiert Schmerz als eine durch intensive und anhaltende Reize hervorgerufene Emotion. Über Jahrhunderte hinweg entwickelte sich unser Verständnis weiter und erkannte chronischen Schmerz als eine dynamische Erfahrung, die sich über Zeit und Raum verändert. Experimente im 19. Jahrhundert mit taktilen und elektrischen Reizen zielten darauf ab, die wissenschaftliche Grundlage dieser Theorie zu etablieren. Diese Untersuchungen beleuchteten taktile Wahrnehmungsschwellen und die Beteiligung von Neuronen des Hinterhorns an der Schmerzübertragung und -verarbeitung.

Theorie des Kartesischen Dualismus

René Descartes formulierte 1644 die Theorie des Kartesischen Dualismus. Diese Theorie postulierte, dass Schmerz entweder durch eine physische oder eine psychische Verletzung verursacht wird, ohne Interaktion zwischen beiden. Descartes verband Schmerz auch mit der Seele und verortete die „Seele des Schmerzes“ in der Zirbeldrüse und bezeichnete das Gehirn als Moderator schmerzhafter Empfindungen. Diese Theorie erklärt jedoch nicht die verschiedenen Faktoren, die zu Schmerz beitragen, und die Unterschiede in der Schmerzerfahrung bei chronischen Schmerzpatienten. Dennoch legte sie eine Grundlage für die weitere wissenschaftliche Erforschung des Schmerzes.

Spezifitätstheorie

Die Spezifitätstheorie, erstmals 1811 von Charles Bell vorgeschlagen, unterscheidet verschiedene Arten von Empfindungen entlang spezifischer Bahnen, ähnlich wie bei Descartes' dualistischem Ansatz. Sie schlägt spezifische Bahnen für sensorische Inputs vor und betrachtet das Gehirn als komplexe Struktur und nicht als homogenes Objekt. In den folgenden anderthalb Jahrhunderten entwickelten Wissenschaftler diese Theorie weiter, mit Beiträgen von Johannes Müller und Maximillian von Frey. Während bedeutende Fortschritte im Verständnis von Schmerz erzielt wurden, berücksichtigt die Theorie keine nicht-physischen Faktoren, die zur Schmerzwahrnehmung beitragen, und bietet keine Erklärung für anhaltende Schmerzen nach einer Verletzung. Dieses unvollständige Verständnis führte zu der Notwendigkeit zusätzlicher Theorien und weiterer Forschung.

Gate-Control-Theorie

Die Gate-Control-Theorie, 1965 von Patrick David Wall und Ronald Melzack vorgeschlagen, war der erste Versuch, Schmerz aus der Perspektive von Körper und Geist zu verstehen. Diese Theorie erweiterte frühere Konzepte und führte das Konzept eines „Tors“ im Rückenmark ein, das die Schmerzsignale zum Gehirn reguliert. Ist das Tor geschlossen, werden Schmerzsignale gehemmt, öffnet es sich, wird Schmerz wahrgenommen. Die Theorie betont die Wechselwirkung zwischen physischen und psychologischen Faktoren bei der Schmerzempfindung. Melzack und Wall schlugen zusätzliche Kontrollmechanismen im Gehirn vor und hoben die Rolle kognitiver und emotionaler Faktoren hervor. Jüngste Studien haben auch gezeigt, dass ein negativer mentaler Zustand die Empfänglichkeit des Gehirns für Schmerzsignale erhöhen kann. Beispielsweise haben Menschen mit Depressionen möglicherweise häufiger ein „offenes Tor“, das eine verstärkte Übertragung von Signalen ermöglicht und so die Wahrscheinlichkeit erhöhter Schmerzempfindung selbst bei banalen Reizen erhöht. Zudem gibt es Hinweise, dass ungesunde Lebensstilentscheidungen das „Tor“ ebenfalls offen halten können und zu übertriebenen Schmerzreaktionen führen, die nicht zum Reiz passen. Die Gate-Control-Theorie zählt zu den einflussreichsten Beiträgen zur Schmerzforschung. Die von Melzack und Wall eingeführten Grundkonzepte bleiben integraler Bestandteil der modernen Schmerzforschung. Trotz ihrer Erkenntnis, dass Schmerz nicht nur eine Folge physischer Verletzungen ist, sondern eine facettenreiche Erfahrung, die von kognitiven und emotionalen Faktoren beeinflusst wird, ist weitere Forschung notwendig, um die Schmerzmechanismen vollständig zu verstehen.

Neuromatrix-Modell

Das Neuromatrix-Modell, fast 30 Jahre nach der Gate-Control-Theorie von Ronald Melzack eingeführt, revolutionierte das Verständnis der Schmerzempfindung. Im Gegensatz zu früheren Theorien, die Schmerz ausschließlich auf physische Verletzungen zurückführen, entstand Melzacks Modell aus Beobachtungen von Amputierten, die Phantomschmerzen erlebten. Dieses Modell schlägt vor, dass das zentrale Nervensystem, nicht nur periphere Signale, für die Erzeugung schmerzhafter Empfindungen verantwortlich ist. Innerhalb des zentralen Nervensystems interagieren vier Komponenten, um die sogenannte „Neurosignatur“ zu schaffen, die es dem Individuum ermöglicht, Schmerz zu empfinden. Zu diesen Komponenten zählen verschiedene Hirnregionen wie das Rückenmark, der Hirnstamm, das limbische System und der Kortex. Das Modell betont, dass periphere Inputs zwar die Neurosignatur beeinflussen, jedoch nicht eigenständig erzeugen können. Melzack hob zudem die Rolle kognitiver und emotionaler Faktoren bei der Schmerzwahrnehmung hervor und deutete darauf hin, dass Stress Schmerz verstärken kann. Trotz der Weiterentwicklung des Verständnisses der Komplexität von Schmerz berücksichtigt das Neuromatrix-Modell soziale Konstrukte von Schmerz nicht vollständig. Weitere Forschung und Theorien sind daher notwendig, um die Schmerzmechanismen und individuellen Erfahrungen umfassend zu erklären.

Folie 10 – BIOPSYCHOSOZIALER SCHMERZ

Das biopsychosoziale Modell bietet eine umfassende Erklärung der Schmerzursachen und hebt die komplexen Wechselwirkungen zwischen biologischen, psychologischen und soziologischen Faktoren hervor. Es behauptet, dass jede Theorie, die diese Faktoren nicht berücksichtigt, Schmerz nur unzureichend erklärt. Während der Begriff „biopsychosozial“ 1954 von Roy Grinker geprägt wurde, wurde der Ansatz bereits früher von Ärzten wie John Joseph Bonica genutzt, der nach dem Zweiten Weltkrieg für interdisziplinäre Schmerzkliniken plädierte. George Engle betonte 1977 multidimensionale Konzepte im Krankheitsmanagement. John D. Loeser entwickelte dieses Modell in der Schmerzbewertung weiter, indem er Nozizeption, Schmerz, Leiden und Schmerzverhalten berücksichtigte. Diese Elemente erklären zusammen die Schmerzerfahrung eines Individuums. Das biopsychosoziale Modell bietet ein umfassendes Rahmenwerk zum Verständnis und effektiven Management chronischer Schmerzen.

Folien 11-16 – BIOLOGISCHES UND PSYCHOLOGISCHES SCHMERZDOMÄNE

Um Schmerzen effektiv behandeln zu können, müssen wir uns auf drei miteinander verbundene Bereiche von gleicher Bedeutung konzentrieren: Biologie, Psychologie und soziale Funktion. Der biologische Aspekt umfasst Genetik, Hormone, Gewebeschäden, Entzündungen, anatomische Probleme, Systemdysfunktionen sowie Schlaf und Ernährung. Obwohl diesem Bereich üblicherweise die größte Aufmerksamkeit geschenkt wird, macht er nur ein Drittel des Modells aus. Die verbleibenden zwei Drittel betreffen psychosoziale Faktoren, die für eine erfolgreiche Behandlung entscheidend sind, jedoch oft übersehen werden. (Zoffness 2019)

Das Verständnis der biologischen Komponenten des Schmerzes ist auch entscheidend für das Verständnis seiner Neuropsychologie. Aktivitäten sowohl im peripheren als auch im zentralen Nervensystem beeinflussen die Schmerzerfahrung. (Jensen 2011)

Peripherer Mechanismus:

- Gewebe außerhalb des Gehirns und Rückenmarks besitzen Rezeptoren für physische Verletzungen.

- Diese Rezeptoren werden nach Nervenfasertypen kategorisiert.

- Die Aktivierung dieser Rezeptoren und die Übertragung von Informationen entlang der Nervenfasern ist nicht gleich Schmerz.

- Schmerz resultiert aus der Aktivierung bestimmter Hirnstrukturen.

- Informationen, die auf physischen Schaden hinweisen, werden als Nozizeption bezeichnet; die Rezeptoren hierfür nennt man Nozizeptoren.

- Nozizeptoren haben unterschiedliche Empfindlichkeiten und reagieren verschieden auf Reize.

- Verschiedene Faktoren beeinflussen mechanische und chemische Veränderungen, die die Empfindlichkeit der Nozizeptoren betreffen.

Spinale Mechanismen:

- Nervenfasern, die Schmerzsignale vom Körper transportieren, gelangen über das Hinterhorn in das Rückenmark.

- Diese Fasern verbinden sich mit Nerven, die Informationen zum Gehirn leiten.

- Die meisten Spinalnerven leiten Informationen zum Thalamus, einer zentralen Relaisstation im Gehirn.

- Diese Informationsstraße, bekannt als Spinothalamus-Trakt (STT), überträgt Schmerzsignale ans Gehirn.

- Die Reaktionsfähigkeit der STT-Neuronen auf Schmerz wird von Signalen vom Gehirn zum Rückenmark beeinflusst.

- Das Gehirn kann die Sensibilität der STT-Zellen für Schmerz verringern.

- Forschungsergebnisse zeigen, dass die Stimulation der periaquäduktalen Grau-Substanz (PAG) im Mittelhirn zu einer Schmerzlinderung führt.

- Die PAG erhält Input aus Hirnbereichen, die an der Schmerzverarbeitung beteiligt sind, was darauf hinweist, dass unser Gehirn Schmerzsignale aus dem Körper hemmen kann.

Supraspinale Mechanismen: Schmerz wird wahrgenommen, wenn komplexe, integrierte, kortikale (supraspinale) Systeme aktiviert werden.

- Thalamus: Primäre Relaisstation des Gehirns, die sensorische Informationen aus der Peripherie und dem Rückenmark zu verschiedenen Bereichen im Kortex leitet.

- Somatosensorischer Kortex: Verschlüsselt räumliche Informationen über die Nozizeption (z. B. wo am Körper ein Schaden vorliegt) und ist an der Kodierung der Schwere und Qualität des Reizes beteiligt.

- Anterior cingulärer Kortex (ACC): Teil des limbischen Systems und spielt eine Rolle in Prozessen wie der emotionalen Verarbeitung von Schmerz und der Vorbereitung auf Schmerzbewältigung.

- Insula: Ein Bestandteil des limbischen Systems, verantwortlich für die sensorische Verarbeitung und für die Kodierung des physischen Zustands einer Person in Bezug auf Motivation (z. B. Hunger, Schmerz).

- Präfrontaler Kortex: Beteiligt an komplexen kognitiven Antworten, sozialem Verhalten und exekutiven Funktionen, einschließlich der Bewertung von Schmerz und Entscheidungsfindung im Zusammenhang mit der Schmerzbewältigung.

Die psychologische Domäne des Schmerzes umfasst Gedanken und Überzeugungen, Bewältigungsverhalten, frühere Erfahrungen und Erwartungen sowie Emotionen.

Gedanken und Überzeugungen: Schmerzbezogene Angst kann oft belastender sein als der Schmerz selbst, da sie das Vermeidungsverhalten fördert, das alltägliche Aktivitäten beeinträchtigt und zur Chronifizierung des Schmerzes beiträgt. Der Glaube an die Fähigkeit, mit Schmerz umzugehen (Schmerz-Selbstwirksamkeit), ist ebenfalls entscheidend für das Verhalten und die Behinderung im Zusammenhang mit Schmerz. Schmerz-Selbstwirksamkeit beeinflusst die Beziehung zwischen Schmerzintensität und Depression und kann helfen, Depression und Schmerzverhalten nach der Behandlung zu verringern. (Baird und Sheffield 2016)

Bewältigungsverhalten: Bewältigungsmechanismen lassen sich allgemein in aktive und passive Bewältigung unterteilen. Aktive Bewältigung umfasst die Bemühungen des Patienten, mit internen Ressourcen die Kontrolle über den Schmerz zu erlangen, während passive Bewältigung das Vermeiden von Aktivität und das Gefühl der Hilflosigkeit umfasst. Passives Bewältigen kann zur körperlichen Inaktivität führen, was wiederum zu einem körperlichen Abbau führt. (Prell et. al 2021)

Frühere Erfahrungen und Erwartungen: Erfahrungen und Erwartungen beeinflussen die Schmerzbewältigung erheblich.

Emotionen: Emotionale und aufmerksamkeitbezogene Faktoren haben ebenfalls Einfluss auf die Schmerzwahrnehmung, indem sie die Unangenehmheit des Schmerzes verstärken. Beispielsweise zeigen Studien, dass eine negative emotionale Verfassung Schmerz verstärken, während eine positive Verfassung Schmerz verringern kann. (Bushnell et. al 2013)

Die Schmerzverarbeitung ist bidirektional: Schmerz beeinflusst Emotionen und Kognition und umgekehrt. Bushnell et al. beschreiben diese Beziehung: „Schmerz kann sich negativ auf Emotionen und kognitive Funktionen auswirken. Umgekehrt kann ein negativer emotionaler Zustand zu erhöhtem Schmerz führen, während ein positiver Zustand Schmerzen lindern kann. Kognitive Zustände wie Aufmerksamkeit und Gedächtnis können Schmerz entweder erhöhen oder verringern.“

Folien 17-22 – SOZIALES SCHMERZDOMÄNE

Die sozialen Aspekte des Schmerzes sind vielschichtig und umfassen Geschlechterrelevanz, ethnische und rassistische Aspekte, Diskriminierung von vulnerablen Gruppen und die Frage der sozialen Verantwortung.

Gender Pain Gap

Der „Gender Pain Gap“ bezeichnet sowohl biologische als auch psychosoziale Unterschiede in der Schmerzwahrnehmung zwischen Männern und Frauen. Diese Thematik gewann an Bedeutung, sodass die International Association for the Study of Pain (IASP) im Jahr 2008 eine Kampagne namens „Real Women, Real Pain“ ins Leben rief, um auf die Notwendigkeit von Diagnosen und angemessener Schmerzbehandlung bei Frauen hinzuweisen:

„Jeden Tag leiden weltweit Millionen von Frauen unter chronischen Schmerzen, doch viele bleiben unbehandelt. Mehrere Gründe könnten erklären, warum Barrieren für eine angemessene Behandlung weiterhin bestehen. Psychosoziale Faktoren, wie Geschlechterrollen, Schmerzbewältigungsstrategien und Stimmung, können beeinflussen, wie Schmerz wahrgenommen und kommuniziert wird. Darüber hinaus könnte es an Akzeptanz oder Verständnis der biologischen Unterschiede zwischen Männern und Frauen fehlen, die die Schmerzwahrnehmung beeinflussen könnten.“ (IASP 2007)

Rassistische Vorurteile in der Schmerzbehandlung

Fehlannahmen über biologische Unterschiede zwischen Schwarzen und Weißen führen zu rassistischen Vorurteilen bei der Schmerzbeurteilung und -behandlung. Solche Vorurteile tragen zu Ungleichheiten in der Schmerzeinschätzung und -behandlung bei. (Hoffman et. al 2016)

Die Bedeutung der Ausdrucksmöglichkeiten für Schmerz bei Minderheiten

Menschen, die nicht in Machtpositionen sind und aufgrund von Vorurteilen oft nicht ernst genommen werden, sprechen selten detailliert über Diskriminierung, obwohl es zunehmend mehr Programme und Forschungsarbeiten gibt, die helfen, Vorurteile aufzudecken. So beschreibt die ungarische Romni-Künstlerin Mara Oláh ihre langjährigen Schmerzen als „falsche Beschuldigungen und Vorurteile, dass 'Zigeunerinnen wehleidig sind', was dazu führte, dass sie keine ärztliche Hilfe bekam“. (Oláh 1997)

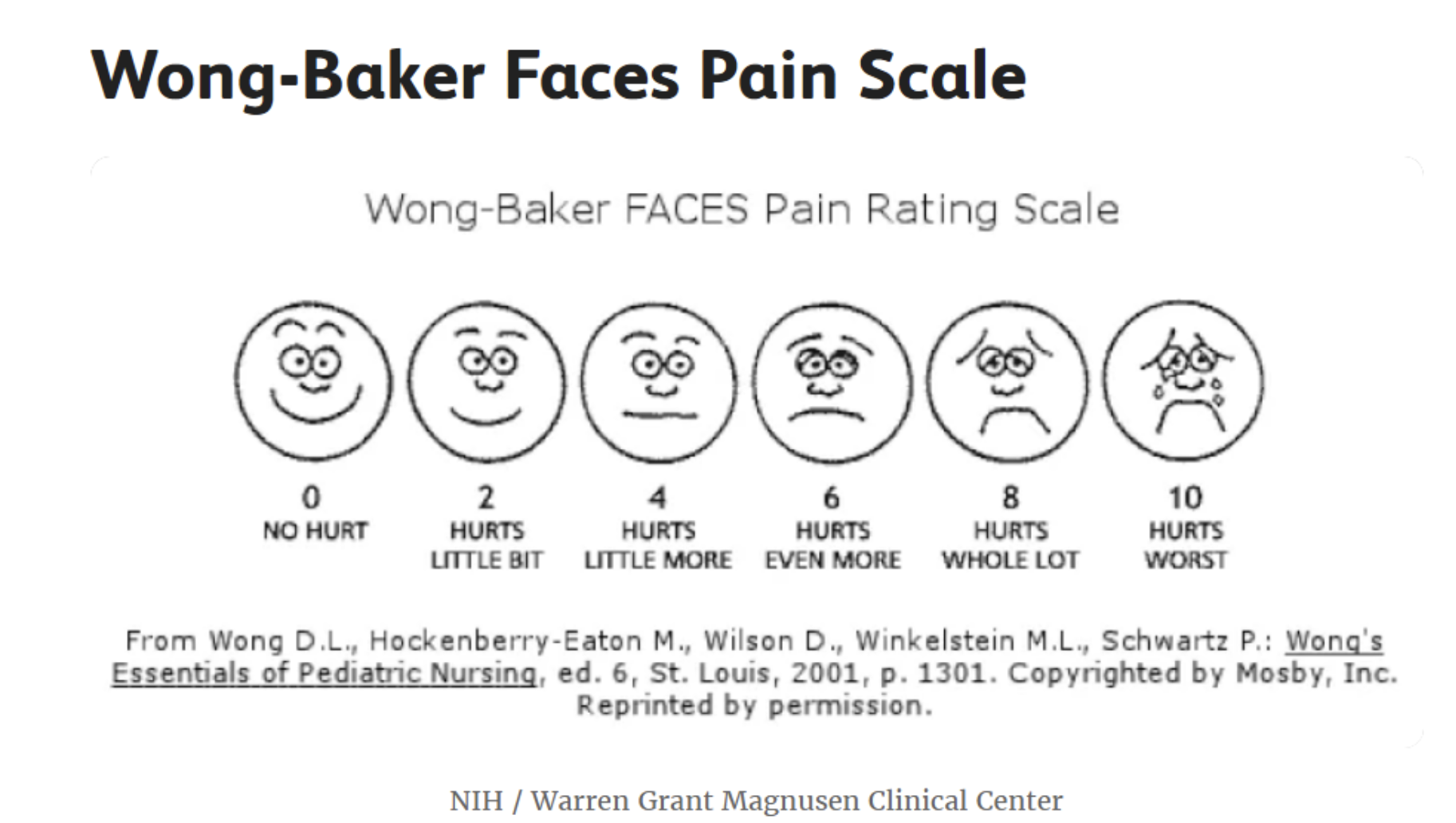

Das IASP hebt hervor, dass die verbale Beschreibung nur eine Möglichkeit ist, Schmerz auszudrücken. Die Tatsache, dass wir Schmerz auch bei jenen akzeptieren, die ihn nicht artikulieren können, war nicht immer offensichtlich. Obwohl Schmerz bei Säuglingen historisch anerkannt war, führte die wissenschaftliche Methodologie des 19. und 20. Jahrhunderts zu einer nahezu universellen Verleugnung der Schmerzwahrnehmung bei Säuglingen. Erst 1981–1990 rückte das Thema pädiatrischer Schmerz in den Fokus. (Anand et. al 2020)

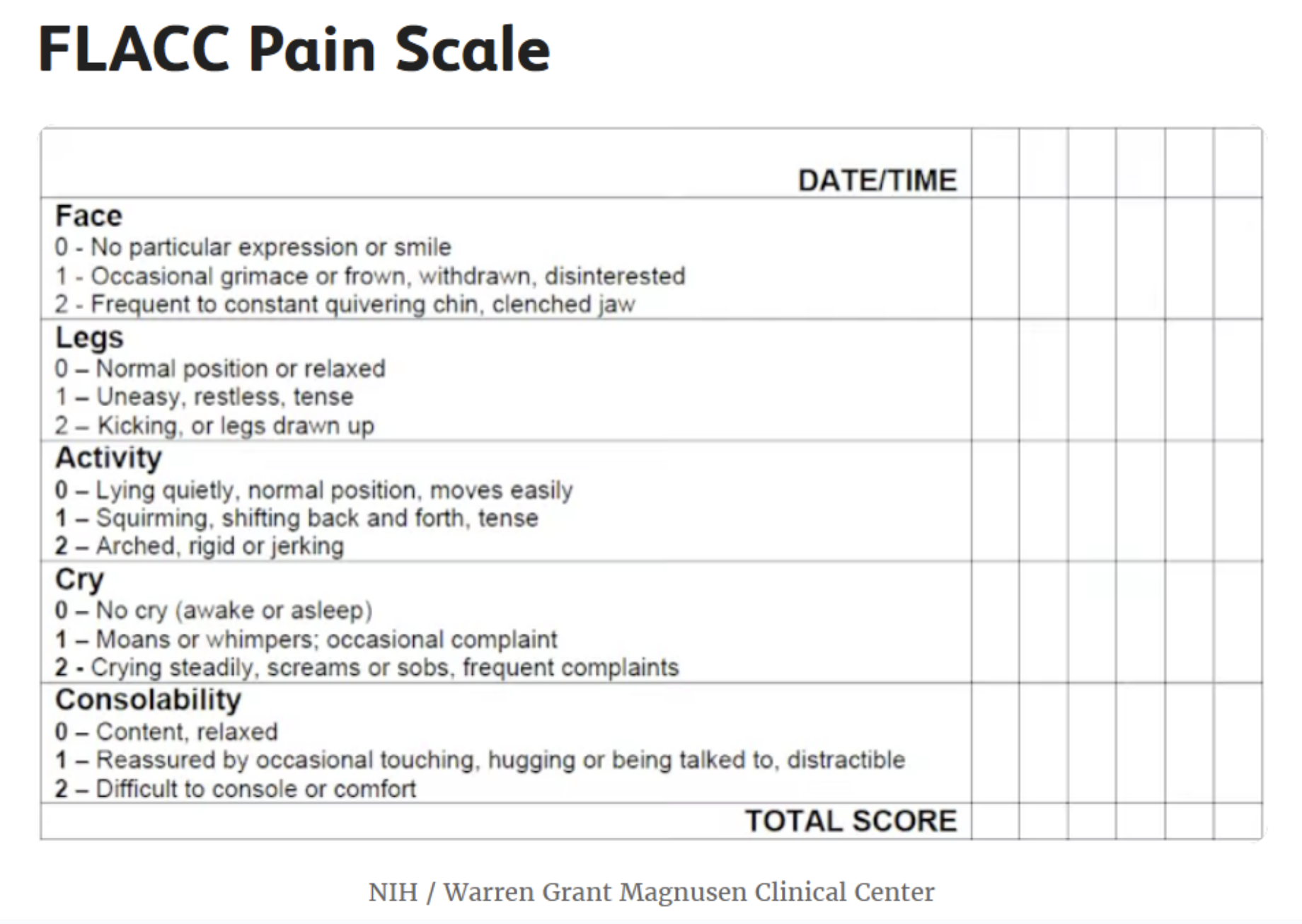

Für Gruppen, die nicht in der Lage sind, Schmerz verbal auszudrücken, gibt es spezielle Skalen zur Schmerzmessung, wie die FLACC-Schmerzskala bei Säuglingen

Es gibt auch Skalen, die Ärzten helfen, das Schmerzempfinden von Patienten zu verstehen, die möglicherweise nicht in der Lage sind, ihren Schmerz selbst auszudrücken, auch nicht durch Bilder. Die FLACC-Schmerzskala ist ein Beispiel für eine Methode zur Beurteilung von Schmerzen bei Säuglingen und Kleinkindern. Die Abkürzung FLACC steht für:

F - Face (Gesicht): Ausdruck des Gesichts, einschließlich Augen, Nase und Mund.

L - Legs (Beine): Bewegung oder Unruhe der Beine.

A - Activity (Aktivität): Unruhe oder Ruhe des Kindes.

C - Cry (Schreien): Art des Schreiens des Kindes.

C - Consolability (Trostbarkeit): Wie leicht sich das Kind beruhigen lässt.

Jeder Teil der Skala wird von 0 bis 2 bewertet. Basierend auf der Gesamtpunktzahl kann der Schweregrad des Schmerzes des Kindes eingeschätzt werden. Diese Methode kann Gesundheitsfachkräften helfen, eine geeignete Schmerzbehandlung für Kinder bereitzustellen.

Schmerz als Menschenrecht und gesellschaftliche Verantwortung

Schmerzmanagement gilt als grundlegendes Menschenrecht im Kontext der gesellschaftlichen Solidarität. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen (1948) und die UN-Konvention gegen Folter (1984) untersagen Folter oder jede Form grausamer Behandlung. Laut WHO von 2012 haben 5,5 Milliarden Menschen nur eingeschränkten Zugang zu Behandlungsoptionen für mittlere bis starke Schmerzen.

Folie 23 – KOMMUNIKATION

Experten betonen die Bedeutung effektiver Kommunikation zwischen Patienten und Klinikern für ein erfolgreiches Schmerzmanagement. Die Art der Interaktion beeinflusst direkt die Zufriedenheit des Patienten, die Therapietreue und die klinischen Ergebnisse. Patienten, die sich durch die Interaktion mit ihrem Arzt wertgeschätzt fühlen, neigen eher dazu, dessen Empfehlungen zu befolgen. Da die Schmerzerfahrung subjektiv ist, liegt es in der Verantwortung des Arztes, diese bedingungslos zu akzeptieren.

Folien 24-26 – KRITISCHE SOZIALE PERSPEKTIVE

Abschließend werde ich, als eine Art Provokation, die Gedanken des Sozialkritikers Ivan Illich vorstellen, der die Rolle und Bedeutung von Schmerz und Schmerzbehandlung in der Gesellschaft grundlegend hinterfragt und „neu definiert“. Ivan Illich (1926–2002) war ein österreichischer römisch-katholischer Priester, Theologe, Philosoph und Sozialkritiker. In seiner Kritik betonte er den übermäßigen Fokus der modernen Gesellschaft auf Bildung und medizinische Eingriffe. In seinem Buch Medical Nemesis (1975) führte er das Konzept des medizinischen Schadens in die Soziologie der Medizin ein und argumentierte, dass die industrialisierte Gesellschaft die Lebensqualität erheblich beeinträchtige, indem sie das Leben übermedikalisiere, normale Zustände pathologisiere, falsche Abhängigkeiten schaffe und andere, gesundheitsförderndere Lösungen einschränke.

„Wenn die kosmopolitische medizinische Zivilisation eine traditionelle Kultur kolonisiert, verwandelt sie die Erfahrung des Schmerzes. (1) Dieselbe Nervenstimulation, die ich „Schmerzempfindung“ nennen werde, führt zu einer unterschiedlichen Erfahrung, abhängig nicht nur von der Persönlichkeit, sondern auch von der Kultur. Diese Erfahrung, die sich von der schmerzhaften Empfindung unterscheidet, impliziert eine einzigartige menschliche Leistung, das Leiden. (2) Die medizinische Zivilisation neigt jedoch dazu, Schmerz zu einer technischen Angelegenheit zu machen und damit das Leiden seines inhärenten persönlichen Sinns zu berauben. (3) Menschen verlernen die Akzeptanz von Leiden als unvermeidlichen Teil des bewussten Umgangs mit der Realität und lernen, jeden Schmerz als Hinweis auf das Bedürfnis nach Schutz oder Verwöhnung zu interpretieren. Traditionelle Kulturen begegnen Schmerz, Beeinträchtigung und Tod, indem sie diese als Herausforderungen interpretieren, die eine Antwort des Einzelnen unter Stress erfordern; die medizinische Zivilisation verwandelt sie in Forderungen von Individuen an die Wirtschaft, in Probleme, die sich bewältigen oder aus der Welt schaffen lassen.“ (Illich)

Auf der letzten Folie haben wir zusammengefasst, wie Ivan Illich den Schmerz in Bezug auf Unabhängigkeit, menschliche Kompetenz, Kontext und Verantwortung sieht. Die Tabelle zeigt, wie Illich glaubt, dass das soziale Dasein die Erfahrung des Schmerzes kolonisiert.

Folie 27 – SCHLUSSBOTSCHAFT

Das Verständnis und Management von Endometriose erfordert die Anerkennung, dass Schmerz mehr ist als nur eine physische Empfindung – er ist eine komplexe Erfahrung, die durch biologische, psychologische und soziale Faktoren beeinflusst wird. Für eine erfolgreiche Behandlung müssen alle Dimensionen einbezogen werden.

Referenzen:

Baird and Sheffield (2016) The Relationship between Pain Beliefs and Physical and Mental Health Outcome Measures in Chronic Low Back Pain: Direct and Indirect Effects. Healthcare (Basel). 2016 Aug 19;4(3):58. doi: 10.3390/healthcare4030058. PMID: 27548244; PMCID: PMC5041059.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5041059/

Bushnell MC, Ceko M, Low LA. Cognitive and emotional control of pain and its disruption in chronic pain. Nat Rev Neurosci. 2013 Jul;14(7):502-11. doi: 10.1038/nrn3516. Epub 2013 May 30. PMID: 23719569; PMCID: PMC4465351.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4465351/

De Sario, Gioacchino D., et al. "Using AI to Detect Pain through Facial Expressions: A Review." Bioengineering 10.5 (2023): 548.

Henry SG, Matthias MS. Patient-Clinician Communication About Pain: A Conceptual Model and Narrative Review. Pain Med. 2018 Nov 1;19(11):2154-2165. doi: 10.1093/pm/pny003. PMID: 29401356; PMCID: PMC6454797.

Hoffman KM, Trawalter S, Axt JR, Oliver MN. Racial bias in pain assessment and treatment recommendations, and false beliefs about biological differences between blacks and whites. Proc Natl Acad Sci U S A. 2016 Apr 19;113(16):4296-301. doi: 10.1073/pnas.1516047113. Epub 2016 Apr 4. PMID: 27044069; PMCID: PMC4843483.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4843483/

Human Rights Council (2013) Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Juan E. Méndez

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A.HRC.22.53_English.pdf

IASP: Pain in Women. https://www.iasp-pain.org/advocacy/global-year/pain-in-women/

IASP (2007) IASP declares the Global Year Against Pain in Women. https://www.eurekalert.org/news-releases/630641

Jensen, M. P. (2011). Hypnosis for chronic pain management: Therapist guide. Oxford University Press.

Prell T, Liebermann JD, Mendorf S, Lehmann T, Zipprich HM. Pain coping strategies and their association with quality of life in people with Parkinson's disease: A cross-sectional study. PLoS One. 2021 Nov 1;16(11):e0257966. doi: 10.1371/journal.pone.0257966. PMID: 34723975; PMCID: PMC8559924.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8559924/

Oláh, Mara (1997) Önéletrajz. Magánkiadás.

Trachel and Cascella (2019) Pain Theory

van Rysewyk, Simon, ed. Meanings of Pain: Volume 1. Springer Nature, 2016.

van Rysewyk, Simon, ed. Meanings of Pain: Volume 2: Common Types of Pain and Language. Springer Nature, 2019.

Zoffness, Rachel (2019) Think Pain Is Purely Medical? Think Again.Psychology Today (October 25, 2019) https://www.psychologytoday.com/intl/blog/pain-explained/201910/think-pain-is-purely-medical-think-again

Bushnell, M. C., Ceko, M., & Low, L. A. (2013). Cognitive and emotional control of pain and its disruption in chronic pain. Nature Reviews. Neuroscience, 14(7), 502–511. https://doi.org/10.1038/nrn3516

van Rysewyk, Simon, ed. Meanings of Pain: Volume 1. Springer Nature, 2016.

van Rysewyk, Simon, ed. Meanings of Pain: Volume 2: Common Types of Pain and Language. Springer Nature, 2019.

Pain Med. 2018 Nov; 19(11): 2154–2165.

Published online 2018 Feb 1. doi/ 10.1093/pm/pny003 Patient-Clinician Communication About Pain: A Conceptual Model and Narrative Review; Stephen G Henry, MD1 and Marianne S Matthias, PhD2,3,4,5

Oláh Mara: Önéletrajz, a szerző magánkiadása, ISBN 963-550-230-3, 28)

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A.HRC.22.53_English.pdf

Trachsel, L. A., Munakomi, S., & Cascella, M. (2024). Pain Theory. In StatPearls. StatPearls Publishing. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK545194/