Lernmaterial

Betreuung von Frauen mit Autoimmunerkrankungen vor der Empfängnis und während der Schwangerschaft

SYLLABUS

9. Betreuung von Frauen mit Autoimmunerkrankungen vor der Empfängnis und während der Schwangerschaft

(Basis)

Folie 2

Ziel der Inhalte:

- Ein tiefergehendes Verständnis der Immunologie der Schwangerschaft zu erlangen.

- Die besonderen Merkmale und Herausforderungen von schwangeren Frauen mit Autoimmunerkrankungen zu charakterisieren.

- Eine fundierte Risikobewertung für Frauen mit Autoimmunerkrankungen während der Schwangerschaft zu ermöglichen.

- Eine umfassende und angemessene Beratung vor der Schwangerschaft bereitzustellen.

- Spezifische Risiken zu identifizieren und präventive Maßnahmen zu entwickeln, um potenzielle Komplikationen während der Schwangerschaft zu minimieren.

Folie 3

Autoimmunerkrankungen treten bei Frauen deutlich häufiger auf als bei Männern, was auf ein komplexes Zusammenspiel genetischer, umweltbedingter und hormoneller Faktoren zurückzuführen ist, die die Entwicklung des Immunsystems beeinflussen. Die Unterschiede in der Immunantwort zwischen den Geschlechtern zeigen sich nicht nur in der Anfälligkeit für Autoimmunerkrankungen, sondern auch in Bezug auf Infektionskrankheiten und bestimmte Krebsarten.

Frauen weisen im Vergleich zu Männern mehrere klinische Unterschiede in ihrer Immunantwort auf, was auf eine stärkere angeborene und adaptive Immunabwehr hindeutet. Einige Beispiele dafür sind:

- Frauen haben bei akuter HIV-Infektion eine um 40 % geringere Viruslast als Männer.

- Antikörperreaktionen auf saisonale Grippeimpfstoffe sind bei Frauen ausgeprägter.

- Nicht-reproduktive Krebsarten wie Blasen-, Darm-, Nierenkrebs sowie Leukämie und malignes Melanom treten häufiger bei Männern auf.

- Bestimmte Infektionskrankheiten, wie Hepatitis B und Tuberkulose, betreffen ebenfalls häufiger männliche Patienten.

Folie 4

Frauen sind häufiger von Autoimmunerkrankungen betroffen als Männer. Diese Folie zeigt die Inzidenz verschiedener Autoimmunerkrankungen, darunter systemischer Lupus erythematodes (SLE), rheumatoide Arthritis (RA), Autoimmunerkrankungen der Schilddrüse, entzündliche Darmerkrankungen, Vaskulitis und autoimmune Uveitis, aufgeschlüsselt nach Geschlecht. Die Daten verdeutlichen, dass Frauen eine erhöhte Anfälligkeit für die Entwicklung dieser Erkrankungen aufweisen im Vergleich zu Männern.

Folie 5

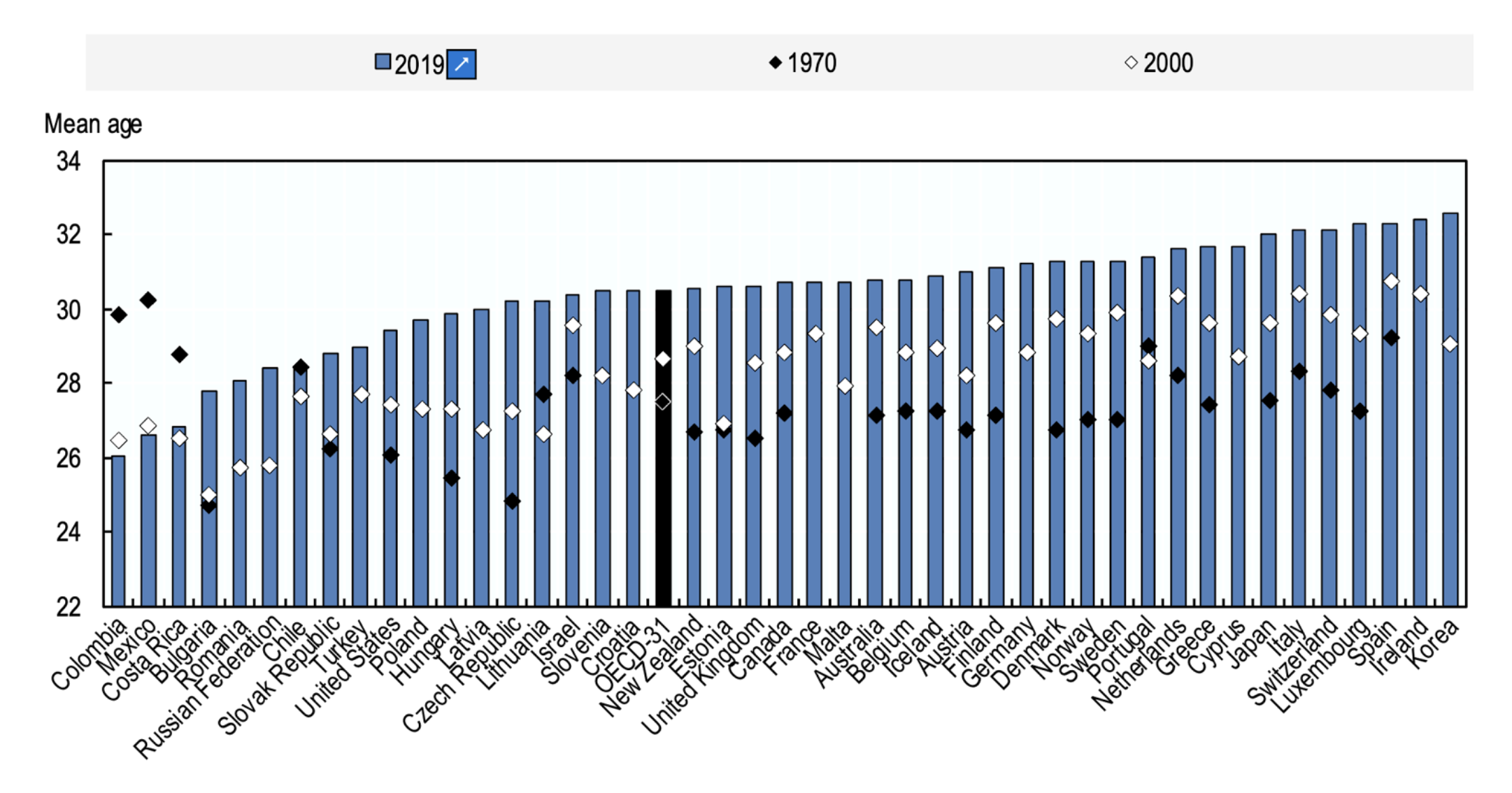

Das Alter der Erstgebärenden steigt von Jahr zu Jahr an. (Diagramm OECD-FAMILIENDATENBANK, oe.cd/fdb)

Dieser Trend ist auf gesellschaftliche Einstellungen und Erwartungen zurückzuführen, die das Fortpflanzungspotenzial von Frauen zunehmend beeinflussen und möglicherweise gefährden. In den meisten OECD-Ländern ist das durchschnittliche Alter der Frauen bei der Geburt zwischen 1970 und 2019 um 2 bis 5 Jahre gestiegen. Den größten Anstieg verzeichnete die Tschechische Republik mit einem Zuwachs von 5,4 Jahren. Eine Ausnahme bilden drei lateinamerikanische Länder – Kolumbien, Costa Rica und Mexiko – in denen das Durchschnittsalter der Frauen bei der Geburt seit 1970 um mehr als zwei Jahre gesunken ist.

Die höchsten reproduktiven Jahre einer Frau liegen zwischen dem späten Teenageralter und dem Ende der 20er Jahre. Ab dem 30. Lebensjahr beginnt die Fruchtbarkeit – also die Fähigkeit, schwanger zu werden – allmählich zu sinken, und dieser Rückgang beschleunigt sich nach dem 35. Lebensjahr. Im Alter von 45 Jahren ist die Fruchtbarkeit so stark reduziert, dass es für die meisten Frauen unwahrscheinlich wird, auf natürliche Weise schwanger zu werden. Eine umfassende Aufklärung über die Fruchtbarkeitsaspekte ist daher entscheidend, um zukünftigen Generationen die Möglichkeit zu geben, ihr Fortpflanzungspotenzial bestmöglich zu nutzen und informierte Entscheidungen bezüglich ihrer Familienplanung zu treffen.

Folie 6

Wie man erkennen kann, hat die Zahl der Geburten bei Frauen über 35 Jahren zwischen 2004 und 2016 stetig zugenommen. Dies deutet darauf hin, dass ein wachsender Anteil der Frauen aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters und möglicher Begleiterkrankungen, aber auch durch den vermehrten Einsatz künstlicher Fortpflanzungstechniken, ein erhöhtes geburtshilfliches Risiko aufweist. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass diese Entwicklung nicht bedeutet, dass die natürliche Fruchtbarkeit mit dem Alter nicht abgenommen hat. Die biologische Abnahme der Fruchtbarkeit bleibt bestehen, auch wenn moderne Technologien Schwangerschaften im späteren Lebensalter ermöglichen.

Folie 7

Im fortgeschrittenen Alter treten häufig Begleiterkrankungen wie Bluthochdruck, Diabetes mellitus und Autoimmunerkrankungen auf, die den Verlauf der Schwangerschaft erschweren und das Risiko für Morbiditäten bei Mutter und Kind erhöhen können. Besonders relevant ist, dass Autoimmunerkrankungen häufig zwischen dem 3. und 4. Lebensjahrzehnt diagnostiziert werden – eine Zeit, die sich häufig mit der Familienplanung und Schwangerschaft überschneidet.

Frauen mit rheumatischen Erkrankungen haben tendenziell weniger Kinder als gesunde Frauen. Dies ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, wie persönliche Entscheidungen, seltenen Geschlechtsverkehr, verringerte Fruchtbarkeit, die Angst vor der Einnahme von Medikamenten während der Schwangerschaft oder eine aktive Grunderkrankung. Die Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit variieren jedoch je nach Erkrankung deutlich: Bei Frauen mit entzündlichen Gelenkerkrankungen wie rheumatoider Arthritis (RA), Psoriasis-Arthritis (PsoA), Gelenkbeteiligung bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen (CED) oder axialer Spondyloarthritis (SpA) liegt die Fruchtbarkeitsrate im Durchschnittsbereich. Allerdings benötigen diese Frauen oft mehr Zeit, um schwanger zu werden. Beispielsweise brauchen 25 % der Frauen mit RA mehr als 12 Monate, um eine Schwangerschaft zu erreichen, verglichen mit einer Subfertilitätsrate von 15,6 % in der gesunden Kontrollgruppe.

Bei Frauen mit systemischem Lupus erythematodes (SLE) hingegen bleibt die Fruchtbarkeit im Allgemeinen unbeeinträchtigt.

Folie 8

Die Anpassung des Immunsystems an die Schwangerschaft variiert stark zwischen verschiedenen Arten, da sie unterschiedliche Strategien für die Fortpflanzung entwickelt haben. Vögel, Reptilien und Fische beispielsweise sorgen außerhalb ihres Körpers für ihren Nachwuchs. Diese Strategie bringt zwar ein erhöhtes Risiko mit sich, da der Nachwuchs anfälliger für Raubtiere, Temperaturschwankungen und mechanische Einflüsse ist, jedoch wird das Immunsystem der Mutter durch den sich entwickelnden Nachwuchs nicht beeinflusst.

Im Gegensatz dazu tragen Säugetiere, wie etwa der Mensch, ihren Nachwuchs im Körper. Diese Strategie bietet dem Embryo Schutz, eine konstante Temperatur sowie eine kontinuierliche Versorgung mit Energie und Sauerstoff. Allerdings muss sich das Immunsystem des gebärenden Tieres während der Schwangerschaft anpassen, um den alloimmunen Fötus, der genetisch zur Hälfte vom Vater stammt, zu tolerieren. Diese Anpassung ist entscheidend, um eine Abstoßungsreaktion zu verhindern und eine gesunde Entwicklung des Fötus zu gewährleisten.

Folie 10

Während der Schwangerschaft treten im Immunsystem der Frau spezifische Veränderungen auf. Eine etablierte Theorie besagt, dass es zu einer Verschiebung der Immunantwort von einer Th1-Dominanz hin zu einer Th2-Dominanz kommt. Diese immunologische Veränderung fördert die Produktion entzündungshemmender Zytokine und trägt zur Aufrechterhaltung der Schwangerschaft bei.

Bei Frauen mit Autoimmunerkrankungen kann es während der Schwangerschaft zu Veränderungen in der Krankheitsaktivität kommen. Beobachtungen zeigen, dass Bindegewebserkrankungen wie der systemische Lupus erythematodes (SLE) oder das Sjögren-Syndrom während der Schwangerschaft häufiger zu Krankheitsaktivitäten neigen. Im Gegensatz dazu scheinen andere Autoimmunerkrankungen wie rheumatoide Arthritis, juvenile idiopathische Arthritis, Multiple Sklerose und Psoriasis-Arthritis während der Schwangerschaft seltener an Aktivität zu gewinnen.

Die Ursache für diese Unterschiede könnte in den immunologischen Veränderungen liegen, die mit der Schwangerschaft einhergehen und das Gleichgewicht der Immunzellen beeinflussen. So ist der systemische Lupus erythematodes beispielsweise durch eine aktive Beteiligung von Th2-Zellen gekennzeichnet, und die verstärkte Aktivierung dieser Zellen während der Schwangerschaft könnte zu einer Zunahme der Krankheitsaktivität führen. Diese Theorie erklärt jedoch nicht alle Krankheitsverläufe und bleibt daher unvollständig.

Folie 11

Neue immunologische Studien zeigen, dass die Betrachtung der immunologischen Veränderungen während der Schwangerschaft in drei Phasen unterteilt werden muss. In der ersten Phase, von der Implantation bis zur frühen Plazentation, dominiert eine proinflammatorische Mikroumgebung, die entscheidend für eine erfolgreiche Implantation und Geburt ist. Diese Phase wird durch angeborene Immunzellen wie natürliche Killerzellen (NK-Zellen), dendritische Zellen, Makrophagen, Neutrophile und Typ-3-innate lymphoid cells (ILC3s) bestimmt, die proinflammatorische Zytokine wie IFNγ, IL-1, TNF, IL-6, IL-17 und den Leukämie-Hemmfaktor (LIF) produzieren. Proinflammatorische M1-Makrophagen, die IL-23, IL-12 und LIF sezernieren, sowie deziduale NK-Zellen, die zwar schwach zytolytisch sind, aber Zytokine und Chemokine wie IFNγ und den vaskulären endothelialen Wachstumsfaktor produzieren, fördern den Umbau der spiralförmigen Arterien und gewährleisten eine erfolgreiche Implantation.

In der zweiten Phase entwickelt sich ein tolerogener Zustand, um die Abstoßung des halallogenen Fötus an der feto-maternalen Grenzfläche zu verhindern. Östrogen, regulatorische Proteine und Zellen wie FOXP3+-Treg-Zellen wirken auf deziduale Stromazellen und tolerogene dendritische Zellen, was die Funktion von NK-Zellen verändert und Effektor-T-Zellen herunterreguliert. Gleichzeitig erhöht sich die Produktion entzündungshemmender Zytokine, was die Toleranz des Fötus ermöglicht und eine normale Plazentation sowie das fetale Wachstum fördert.

In der dritten Phase, die die Geburt umfasst, ist erneut eine entzündungsfördernde Mikroumgebung von entscheidender Bedeutung. Während der Wehen infiltrieren angeborene Immunzellen wie Neutrophile und Makrophagen die Dezidua und chorioamnionischen Membranen und setzen Matrix-Metalloproteinasen, IL-1, IL-6, TNF und Stickoxid frei, was für den Geburtsprozess unerlässlich ist.

Folie 12

All die oben beschriebenen immunologischen Veränderungen beeinflussen die Aktivität von Autoimmunerkrankungen während der Schwangerschaft. Gut kontrollierte Autoimmunerkrankungen zeigen ein geringeres Risiko für Krankheitsaktivität während der Schwangerschaft, während aktive Erkrankungen im perikonzeptionellen Zeitraum ein erhöhtes Risiko für Schübe aufweisen. Diese Unterschiede resultieren aus den spezifischen immunologischen Verschiebungen, die während der

Folie 13

In diesem Seminar wird das Zusammenspiel von Schwangerschaft und Autoimmunerkrankungen am Beispiel der entzündlichen rheumatischen Erkrankungen (IRD) erläutert, die eine große Gruppe systemischer Autoimmunerkrankungen umfassen. Da diese Erkrankungen systemisch wirken, beeinflussen sie die Immunantwort der Betroffenen im Gesamten. Das Verständnis der Auswirkungen von IRD auf die Schwangerschaft und umgekehrt ermöglicht es, Rückschlüsse auf andere systemische Autoimmunerkrankungen zu ziehen. Allerdings kann jede Autoimmunerkrankung spezifische Auswirkungen auf die Schwangerschaft haben, die in diesem Seminar aufgrund des Umfangs nicht einzeln behandelt werden können.

Autoimmunerkrankungen betreffen häufig Frauen im gebärfähigen Alter und führen oft zu einer Verzögerung der Familienplanung. Die potenziellen Auswirkungen einer Schwangerschaft auf die Aktivität der Autoimmunerkrankung sowie der Einfluss der Erkrankung auf den Schwangerschaftsverlauf sind häufige Gründe für Bedenken und Unsicherheiten bei den Betroffenen. In den letzten Jahrzehnten, mit der Einführung verschiedener Therapien, die eine bessere Kontrolle der Krankheitsaktivität ermöglichen, hat das Bewusstsein für die Möglichkeit, Kinder trotz Autoimmunerkrankung zu bekommen, zugenommen. Es gibt zunehmend Hinweise darauf, dass das Erreichen einer Remission oder einer niedrigen Krankheitsaktivität vor der Empfängnis entscheidend ist, um das Risiko von Schüben während der Schwangerschaft sowie das Risiko von Schwangerschaftskomplikationen zu minimieren.

In diesem Seminar werden wir uns auf den systemischen Lupus erythematodes (SLE) und die rheumatoide Arthritis (RA) konzentrieren, die als wichtige Beispiele für IRD in der Schwangerschaft dienen. Organspezifische Autoimmunerkrankungen wie Morbus Basedow, Autoimmunthyreoiditis und Autoimmunhepatitis werden in diesem Zusammenhang nicht besprochen.

Die Schwangerschaft beeinflusst nicht nur den Verlauf der Autoimmunerkrankung, sondern die Autoimmunerkrankung selbst stellt auch ein Risiko für den Verlauf der Schwangerschaft dar. Der mütterliche Entzündungsphänotyp zum Zeitpunkt der Empfängnis kann die immunologischen Prozesse bei der Implantation beeinflussen, was sich negativ auf die Plazentation und die Entwicklung der Spiralarterien auswirken kann. Dies kann zu frühen Fehlgeburten, vorzeitigem Membranbruch, Plazentainsuffizienz, Präeklampsie oder Frühgeburt führen.

Folie 14

Zusammenfassend lassen sich bei schwangeren Patientinnen mit zugrunde liegenden rheumatischen Erkrankungen verschiedene Komplikationen feststellen, darunter Krankheitsaktivierungen (Schübe), Herz-, Lungen-, hämatologische und renale Probleme. Zudem treten bei einigen Patientinnen geburtshilfliche und/oder thrombotische Komplikationen im Zusammenhang mit Antiphospholipid-Antikörpern auf, die häufig mit Autoimmunerkrankungen assoziiert sind.

Darüber hinaus ist die Prävalenz von Schwangerschaftskomplikationen wie Frühgeburten, intrauterinen Wachstumseinschränkungen, geringem Geburtsgewicht im Verhältnis zum Gestationsalter sowie Präeklampsie bei Patientinnen mit rheumatischen Erkrankungen erhöht.

Wenn Antiphospholipid-Antikörper sowohl die klinischen als auch die laborchemischen Kriterien für das Antiphospholipid-Syndrom (APLS) erfüllen, stellen sie ein signifikantes Risiko für schwerwiegende Schwangerschaftskomplikationen wie Präeklampsie, Totgeburten, Fehlgeburten und Plazentainsuffizienz dar. Vorhandene geburtshilfliche APLS sollten daher als schwerwiegender Risikofaktor während der Schwangerschaft betrachtet und entsprechend überwacht werden.

Folie 15

Diese Folie zeigt am Beispiel von SLE, wie die Aktivität der zugrunde liegenden rheumatischen Erkrankung Schwangerschaftskomplikationen beeinflusst. Es wird deutlich, dass eine hochaktive Autoimmunerkrankung das Risiko für Schwangerschaftskomplikationen erheblich erhöht. Aus diesem Grund ist eine sorgfältige pränatale Planung von entscheidender Bedeutung, um das Risiko während der Schwangerschaft zu minimieren und optimale Ergebnisse für Mutter und Kind zu gewährleisten.

Folie 16

Die besondere Stärke in der professionellen Betreuung schwangerer Frauen mit entzündlich-rheumatischen Erkrankungen liegt in der interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen Rheumatologen und Frauenärzten. Eine pränatale Beratung ist essenziell, um veränderbare Risikofaktoren zu identifizieren und die Krankheitsaktivität sowie die Therapie vor der Empfängnis zu optimieren.

Zur Optimierung des Schwangerschaftsverlaufs sollten folgende Punkte berücksichtigt werden:

Risikominderung durch angemessene Gewichtskontrolle, eine gesunde und ausgewogene Ernährung sowie Nikotinabstinenz.

Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der medikamentösen Therapie.

Eine Risikobewertung basierend auf der Krankheitsaktivität, dem Antikörperprofil und der geburtshilflichen Vorgeschichte.

Wirksame Verhütungsmethoden sollten empfohlen werden, bis keine teratogenen Medikamente mehr verabreicht werden und die Autoimmunerkrankung für etwa sechs Monate einen stabilen Remissionszustand erreicht hat.

Die präkonzeptionelle Behandlung kann eine Anpassung der immunsuppressiven Medikamente erfordern, was einen erhöhten Bedarf an Folsäure mit sich bringt. Patientinnen nach einer Methotrexat-Therapie oder unter laufender Sulfasalazin-Therapie benötigen eine erhöhte Folsäuresubstitution (5 mg täglich). Die Substitution sollte vier bis zwölf Wochen vor Beendigung der Empfängnisverhütung beginnen und während der gesamten Schwangerschaft (bei Sulfasalazin) bzw. in den ersten 13 Schwangerschaftswochen (bei vorangegangener Methotrexat-Therapie) fortgesetzt werden.

Aufgrund des erhöhten Osteoporoserisikos ist es sinnvoll, den Vitamin-D-Status im Serum zu überprüfen.

Der Impfstatus sollte regelmäßig überprüft werden, insbesondere die Antikörpertiter gegen Varizellen, Röteln, Masern und Mumps. Bei unzureichendem Schutz sollte der Patient vor Beginn einer immunsuppressiven Therapie mit einem Lebendimpfstoff geimpft werden. Die Empfängnisverhütung sollte erst einen Monat nach der Impfung abgesetzt werden. Zudem werden die Grippe- und Keuchhustenimpfungen (inaktivierte Impfstoffe) während der Schwangerschaft immer empfohlen, idealerweise im zweiten

Folie 17

Welche Antikörper sind in der Schwangerschaft hochrelevant?

In der Schwangerschaft sind bestimmte Antikörper von besonderer Bedeutung, um eine sorgfältige geburtshilfliche Risikoabschätzung vorzunehmen. Neben Antikörpern, die auf eine mögliche Aktivierung der zugrunde liegenden Erkrankung hinweisen, sind insbesondere Antiphospholipid-Antikörper sowie SSA- und SSB-Antikörper für den Schwangerschaftsverlauf relevant.

Das Antiphospholipid-Antikörpersyndrom (APLAS) kann entweder als eigenständige Erkrankung oder im Zusammenhang mit rheumatischen Erkrankungen, insbesondere dem systemischen Lupus erythematodes (SLE), auftreten. Es ist mit verschiedenen schwerwiegenden Schwangerschaftskomplikationen assoziiert, darunter wiederkehrende Schwangerschaftsverluste, ein erhöhtes Risiko für hypertensive Schwangerschaftserkrankungen wie Präeklampsie und Eklampsie, das HELLP-Syndrom, fetale Wachstumsrestriktionen, Totgeburten sowie thromboembolische Ereignisse, einschließlich venöser und arterieller Thrombosen, Amaurosis fugax und Schlaganfällen.

Folie 18

Für eine erfolgreiche pränatale Beratung ist es von entscheidender Bedeutung, das Antiphospholipid-Syndrom (APLAS) frühzeitig zu erkennen. Eine gründliche Anamnese mit gezielten Fragen nach einer Vorgeschichte von Thrombosen oder früheren Schwangerschaftskomplikationen wie Frühgeburten, Totgeburten, intrauterinen Wachstumsrestriktionen sowie wiederkehrenden Früh- oder Spätaborten ist dabei essenziell.

Therapeutisch sollte APLAS während der Schwangerschaft durch den Einsatz von Thrombozytenaggregationshemmern wie ThromboAss® und/oder niedermolekularen Heparinen behandelt werden. Diese Maßnahmen können das Risiko thromboembolischer Komplikationen und weiterer schwangerschaftsbedingter Komplikationen signifikant verringern und somit zur Sicherheit von Mutter und Kind beitragen.

(Lektüreempfehlung: Tektonidou MG, Andreoli L, Limper M, et al. Ann Rheum Dis 2019;78:1296–1304)

Folie 19

SSA- und SSB-Antikörper erhöhen das Risiko für neonatalen Lupus (NLE). Dieser erworbene Zustand entsteht durch den transplazentaren Transfer von SSA- und SSB-Autoantikörpern von der Mutter auf das Kind. Es gibt zwei Hauptformen des neonatalen Lupus:

Haut-NLE: Diese Form ist gekennzeichnet durch einen vorübergehenden Hautausschlag, der in den ersten Lebenswochen des Neugeborenen auftritt und typischerweise innerhalb von sechs Monaten nach der Geburt verschwindet.

Kardialer NLE: Die schwerwiegende Form ist durch einen angeborenen atrioventrikulären (AV)-Block gekennzeichnet. Der durch SSA- und SSB-Antikörper im fetalen Herzen ausgelöste lokale Entzündungsprozess führt zu einer Fibrose des elektrischen Leitungssystems des Herzens, was eine teilweise oder vollständige Dissoziation zwischen Vorhof- und Ventrikelkontraktionen zur Folge haben kann. Der Schweregrad der AV-Blockaden kann variieren, wobei Blockaden ersten, zweiten oder dritten Grades auftreten können. Ein totaler AV-Block ist die schwerste Form und erfordert in der Regel die Implantation eines Herzschrittmachers bei den betroffenen Säuglingen.

Die Langzeitüberlebensrate bei Kindern mit einem totalen AV-Block liegt zwischen 87 und 95 Prozent. Morbidität und Mortalität hängen jedoch stark vom Gestationsalter bei der Geburt ab, wobei Frühgeburten das Risiko erhöhen.

Folie 20

Schwangere Frauen mit SSA/SSB-Antikörpern im Zusammenhang mit dem Sjögren-Syndrom oder systemischem Lupus erythematodes (SLE) haben ein etwa 2%iges Risiko, dass ihr Fötus einen AV-Block entwickelt. In nachfolgenden Schwangerschaften steigt das Rezidivrisiko jedoch signifikant auf geschätzte 20%.

Dies stellt eine durchaus relevante Risikoerhöhung dar, weshalb eine präschwangerschaftliche Risikoabschätzung auf Basis früherer Schwangerschaften sowie eine Therapieplanung und ausführliche Besprechung des Risikos und der bislang noch nicht optimalen Therapiemöglichkeiten beim Auftreten eines AV-Blocks notwendig sind.

Folie 21

Bindegewebserkrankungen wie SLE, das Sjögren-Syndrom oder gemischte Bindegewebserkrankungen sind mit einem erhöhten Risiko für geburtshilfliche Komplikationen verbunden. Daher ist eine umfassende Beratung vor der Schwangerschaft von entscheidender Bedeutung. Bei Frauen mit aktiver, schwerer SLE ist die Frühgeburtenrate signifikant erhöht, wobei sie bei 58 Prozent liegt, im Vergleich zu 8 Prozent in der Kontrollgruppe. Darüber hinaus besteht ein erhöhtes Risiko für weitere Schwangerschaftskomplikationen, was eine sorgfältige Planung und Überwachung während der gesamten Schwangerschaft erfordert.

Folie 22

Eine Schwangerschaft ist bei pulmonaler Hypertonie sowie bei aktiver neurologischer und renaler Beteiligung stark kontraindiziert, da die Mortalität bei betroffenen schwangeren Frauen in diesen Fällen um das 20-Fache erhöht ist. Auch bei leichten Formen der Erkrankung besteht keine klare Indikation für eine Schwangerschaft. Es wird jedoch empfohlen, vor der Empfängnis eine klinische Remission für mindestens sechs Monate anzustreben, um das Risiko für Mutter und Kind zu minimieren und eine sichere Schwangerschaft zu gewährleisten.

Folie 23

Wie bereits erwähnt, ist die Optimierung der Krankheitsaktivität bei Autoimmunerkrankungen vor der Empfängnis entscheidend für einen komplikationsfreien Schwangerschaftsverlauf. Aus diesem Grund sind therapeutische Interventionen und Immunsuppression häufig sowohl vor als auch während der Schwangerschaft notwendig.

In den letzten 20 Jahren hat sich die Therapie entzündlich-rheumatischer Erkrankungen erheblich verbessert. Dank der breiten Verfügbarkeit biologischer DMARDs (krankheitsmodifizierende Antirheumatika) können viele Patienten ein nahezu beschwerdefreies Leben führen und fühlen sich in der Lage, ihre Familienplanung anzugehen.

Die beigefügte Tabelle gibt einen Überblick über die Sicherheit von Medikamenten während der Schwangerschaft. In Rot sind jene Medikamente markiert, die in der Schwangerschaft kontraindiziert sind, in Grün die Medikamente, die sicher verabreicht werden können, und in Gelb solche, für die nur unzureichende Daten zur Anwendung in der Schwangerschaft vorliegen.

Schwangere dürfen nicht an Medikamentenstudien teilnehmen, obwohl auch diese Frauengruppe häufig auf eine Fortsetzung der Therapie während der gesamten Schwangerschaft angewiesen ist. Dies ist der Grund für den Mangel an Daten zu vielen biologischen Medikamenten, die während der Schwangerschaft verabreicht werden können. Für die Beratung ist eine aktuelle und sorgfältige Erhebung der Daten zur Schwangerschaft wichtig. Websites wie Reprotox oder Embryotox sowie aktuelle Richtlinien medizinischer Gesellschaften (EULAR, ACR, BSA usw.) und spezifische Register der Medikamente sind nützliche Quellen für diese Diskussionen.

Folie 24

Das Hintergrundrisiko für frühe Fehlgeburten und angeborene Fehlbildungen besteht auch bei gesunden Eltern ohne medikamentöse Therapien. Statistisch führen etwa 15-20% der Schwangerschaften zu einem frühen Verlust, und 3-5% der Neugeborenen weisen angeborene Fehlbildungen auf. Diese Informationen müssen den Paaren im Beratungsgespräch mitgeteilt werden, insbesondere wenn eine Immunmodulation während der Schwangerschaft geplant ist oder bereits erfolgt.

Es gibt nur wenige immunmodulatorische Medikamente, die während der Schwangerschaft streng kontraindiziert sind. Diese Medikamente sollten jedoch idealerweise rechtzeitig abgesetzt werden, da einige von ihnen lange Zeit im Blut persistieren, während andere eine deutlich kürzere Halbwertszeit haben.

Sollte unter einer dieser Therapien eine ungewollte Schwangerschaft eintreten, ist eine professionelle und interdisziplinäre Beratung von großer Bedeutung. Eine Entscheidung über einen möglichen Schwangerschaftsabbruch muss individuell getroffen werden und erfordert eine umfassende Beratung durch Experten aus den Bereichen Geburtshilfe, Rheumatologie und Embryologie. Dabei müssen sowohl der genaue Zeitpunkt als auch das absolute und relative Risiko für eine frühe Fehlgeburt oder angeborene Fehlbildungen berücksichtigt werden.

Die beigefügte Tabelle zeigt, dass das relative Risiko für angeborene Fehlbildungen und Fehlgeburten unter verschiedenen Immunsuppressiva im Vergleich zum Basisrisiko ohne Medikamente stark variiert.

Folie 25

Zu den Medikamenten, die in der Schwangerschaft und Stillzeit als perikonzeptionell sicher gelten, gehören Salazopyrin®, Malariamittel wie Resochin® oder Quensyl®, sowie Azathioprin (Imurek®). Salazopyrin® und andere 5-ASA-Präparate werden häufig zur Behandlung entzündlicher Gelenkerkrankungen oder entzündlicher Darmerkrankungen eingesetzt.

Eine relativ neue Erkenntnis ist, dass Malariamittel nicht nur den Verlauf von Autoimmunerkrankungen günstig beeinflussen, sondern auch das Risiko eines neonatalen Lupus (NLE) wirksam senken können.

Bei Erkrankungen wie rheumatoider Arthritis, Psoriasis-Arthritis, axialer Spondyloarthropathie oder entzündlichen Darmerkrankungen erfordert eine erhöhte Krankheitsaktivität häufig eine intensivierte Therapie, die den Einsatz von TNF-Alpha-Blockern notwendig machen kann. Diese Medikamente spielen eine wichtige Rolle bei der Kontrolle der Krankheitsaktivität während der Schwangerschaft und tragen zur Stabilisierung des Gesundheitszustands der Mutter bei.

Ein gutes Beispiel für die kontinuierliche Überarbeitung von Empfehlungen und Überwachungen durch die Expertengemeinschaft bezüglich der Arzneimitteleinnahme in der Schwangerschaft sind die hitzigen Diskussionen über die Empfehlung der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) vom Februar 2023, den Abschnitt „Hintergrund“ der Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels und der Patienteninformation zur Anwendung von Hydroxychloroquin in der Schwangerschaft zu aktualisieren. Die EMA änderte die Patienteninformation gemäß einer einzigen Studie aus dem Jahr 2021 (Huybrechts KF, et al. Am J Obst Gynecol 2021), in der ein leicht erhöhtes Risiko für angeborene Fehlbildungen bei Patienten unter hoher HCQ-Dosis festgestellt wurde. Diese Änderung löste in der wissenschaftlichen Gemeinschaft einen Aufruhr aus, da sie auf stichhaltigen wissenschaftlichen Belegen basierte und möglicherweise zu einer weiteren Verunsicherung bei Patienten, Ärzten und Apothekern führen könnte, was wiederum zu einer Verschlechterung der Krankheitskontrolle und der geburtshilflichen Ergebnisse bei der angesprochenen Patientengruppe führen könnte. (K Schreiber et al. Lancer Rheumatologie, 2023)

Folie 26

Bevor Registerdaten verfügbar waren, wurde Frauen allgemein davon abgeraten, Biologika während der Empfängnis, Schwangerschaft und Stillzeit einzunehmen. Häufig gestellte Fragen von Frauen, die eine Schwangerschaft unter der Therapie mit TNF-Alpha-Blockern planen, betreffen das Risiko von Infektionen des Neugeborenen und möglichen Fehlbildungen. Studien haben jedoch gezeigt, dass weder das Infektionsrisiko noch die Inzidenz angeborener Fehlbildungen erhöht sind.

Folie 27

Fall 1

Eine 37-jährige Patientin kommt, um ihre Familienplanung zu besprechen.

Sie leidet seit 2 Jahren an rheumatoider Arthritis. Ihr Rheumatologe verschrieb ihr eine niedrige Dosis Methotrexat, das sie im letzten Jahr regelmäßig einnahm. Sie war noch nie schwanger und litt weder an einer Thrombose noch an anderen Gerinnungsstörungen. Sie verwendet ein kombiniertes orales Kontrazeptivum, um trotz der Einnahme teratogener Medikamente nicht schwanger zu werden.

Im Laufe der Diskussion sind viele Bedenken ihrerseits zu erkennen:

Sie fragt, ob das Baby nach der Geburt auch krank sein wird? Wird ihre Krankheit während oder nach der Schwangerschaft aktiver sein? Ist eine Umstellung der Medikation für sie riskant? Wann ist der beste Zeitpunkt, ihre Medikation umzustellen? Bestehen während der Schwangerschaft Risiken für das Baby? Sollte sie unter diesen Umständen überhaupt schwanger werden?

Folie 28

Die Diskussion des teratogenen Risikos ist schwierig und muss im Kontext des einzelnen Patienten gesehen werden. Das absolute und relative Hintergrundrisiko angeborener Fehlbildungen muss insbesondere in den Fällen diskutiert werden, in denen es trotz teratogener Medikamente zu ungewollten Schwangerschaften kam.

Der Patientin muss die Bedeutung der Krankheitskontrolle deutlich gemacht werden, da durch die Krankheitskontrolle das Risiko einer Geburt und eines Krankheitsschubs optimiert wird.

Folie 29

Im Optimalfall – wie hier – kommt die Patientin vor einer Schwangerschaft. Im Rahmen dieser Beratung müssen Besonderheiten der Grunderkrankung besprochen, eine detaillierte Risikoabschätzung vorgenommen und auf Bedenken eingegangen werden.

Folie 30

Um gynäkologische Aspekte in die Beratung integrieren und so den Therapieplan optimieren zu können, müssen wir uns der Aspekte bewusst sein, die die Fruchtbarkeit eines Paares beeinflussen können. Ein Aspekt ist sicherlich die zugrundeliegende Erkrankung, es gibt aber noch weitere Aspekte, die davon unabhängig sind. Die wichtigsten Indikatoren für die Fruchtbarkeit einer Frau sind ihr Alter und ihr Body-Mass-Index. Die Geburtenrate ist zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr am höchsten, nach dem 35. Lebensjahr sinkt sie rapide. Wenn daher die Optimierung der Rheumatherapie einen längeren Zeitraum (zum Beispiel 6 Monate) in Anspruch nimmt, kann eine Fertilitätserhaltung die Chancen auf eine Schwangerschaft erhöhen. Die interdisziplinäre Beratung sollte mögliche Methoden zur Fruchtbarkeitsprotektion sowie ART-Optionen umfassen, wenn dies medizinisch indiziert ist (empfohlene Lektüre der ACR-Richtlinien, Arthritis & Rheumatology Vol. 72, Nr. 4, April 2020, S. 529–556

Folie 31

Zusammenfassend ist Folgendes zu beachten:

Familienplanung sollte bei allen Patienten mit Autoimmunerkrankungen im gebärfähigen Alter thematisiert werden.

Die Behandlung vor und während der Schwangerschaft sowie der Stillzeit sollte darauf abzielen, die Krankheitsaktivität bei der Mutter zu kontrollieren und den Fötus zu schützen.

Das Risiko einer medikamentösen Therapie für das Kind muss gegen das Risiko einer unbehandelten Erkrankung der Mutter für sowohl Mutter als auch Kind abgewogen werden.

Entscheidungen über medikamentöse Therapien sollten auf einer interdisziplinären und partizipativen Zusammenarbeit zwischen Rheumatologen, Gynäkologen und der Patientin beruhen.