Lernmaterial

Gewichtsbedingte Komorbiditäten in der Schwangerschaften - die Rolle der Adipositasepidemie

Syllabus

14. Gewichtsbedingte Komorbiditäten in der Schwangerschaften - die Rolle der Adipositasepidemie

(Basis)

Fettleibigkeit ist eine weltweit wachsende Epidemie, die sowohl Kinder als auch Erwachsene betrifft. Seit den 1980er Jahren wurde in mehr als 70 Ländern eine doppelte Inzidenz beobachtet, und die Zahl der adipösen Menschen auf der Welt hat sich seit 1975 verdreifacht. Die American Medical Association (AMA) erklärte Fettleibigkeit zur Epidemie und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) nannte sie die größte gesundheitliche Herausforderung des 21. Jahrhunderts. Fettleibigkeit wirkt sich negativ auf die geistigen und körperlichen Fähigkeiten aus und erhöht in Verbindung mit Begleiterkrankungen die Morbidität und Mortalität anderer Erkrankungen, wie Dyslipidämie, Typ-2-Diabetes, koronarer Herzerkrankungen, ischämischen Schlaganfalls, Gallenblasenerkrankung, Arthrose, Schlafapnoe, Lungenerkrankungen und bösartigen Erkrankungen (Brust, Endometrium, Dickdarm). Die Beurteilung der Körperform jedes Patienten kann helfen, das Risiko des Auftretens bei mehreren Krankheiten einzuschätzen. Meistens ist die gestörte Organfunktion das Ergebnis einer Organvergrößerung, aber ansammelndes Fettgewebe, etwa im Falle des Herzens, oder um die Luftröhre spielt eine wichtige Rolle bei der Pathogenese. Ziel der aktuellen Präsentation ist es, die besonderen Herausforderungen und Bedürfnisse adipöser Schwangerer zu beleuchten.

Wie können wir Fettleibigkeit feststellen?

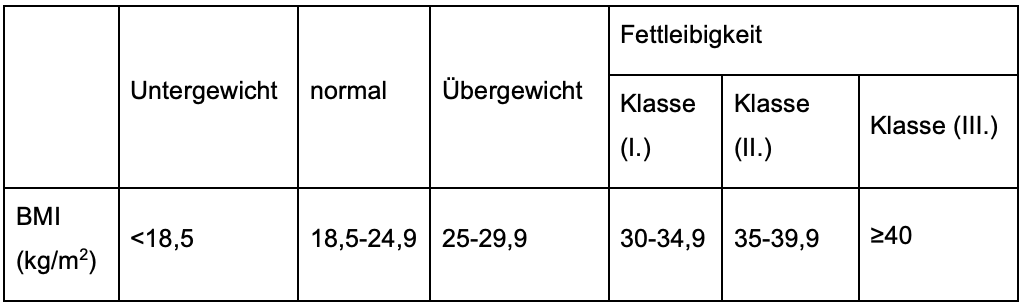

Body Mass Index (BMI) ist ein Maß für Körperfett basierend auf Größe und Gewicht, das für erwachsene Männer und Frauen gilt. BMI ist das Gewicht einer Person in Kilogramm geteilt durch das Quadrat der Körpergröße in Metern. BMI ist eine kostengünstige und einfache Screening-Methode für Gewichtskategorien – Untergewicht, normales (gesundes) Gewicht, Übergewicht und Fettleibigkeit. BMI misst nicht direkt Körperfett, aber BMI ist moderat mit direkteren Messungen von Körperfett korreliert. Darüber hinaus scheint BMI ebenso stark mit verschiedenen Stoffwechsel- und Krankheitsergebnissen korreliert zu sein wie diese direkteren Masszahlen für Körperfett.

Was ist der Pathomechanismus der überschüssigen Gewichtszunahme?

Die Fülle an gespeichertem Fett ist für das Überleben während ernährungsbedingter Zustände wie Hunger erforderlich. In Zeiten eines längeren Überflusses an Nahrung führt eine sehr effiziente Fettspeicherung jedoch zu einer übermäßigen Fettspeicherung, die schließlich zu Fettleibigkeit führt. Es wurde angenommen, dass die Speicherung von Fettsäure als Triacylglycerin in Adipozyten vor Fettsäuretoxizität schützt. Andernfalls würden freie Fettsäuren frei in der Gefäßkultur zirkulieren und oxidativen Stress erzeugen, indem sie sich im ganzen Körper verbreiten. Die Freisetzung dieser überschüssigen freien Fettsäuren führt dann zu einer Lipotoxizität, da Lipide und ihre Metaboliten oxidativen Stress für das endoplasmatische Retikulum und die Mitochondrien erzeugen. Dies betrifft sowohl Fettgewebe als auch Nicht-Fettgewebe und ist verantwortlich für seine Pathophysiologie in vielen Organen, wie Leber und Bauchspeicheldrüse, und beim Stoffwechselsyndrom. Die freien Fettsäuren, die aus übermäßig gelagerten Triacylglycerin-Lagerstätten freigesetzt werden, hemmen auch die Lipogenese und verhindern eine ausreichende Clearance von Serum-Triacylglycerin-Spiegeln, die zur Hypertriglyceridämie beitragen. Die Freisetzung freier Fettsäuren durch Endothellipoproteinlipase aus erhöhten Serumtriglyceriden innerhalb erhöhter β-Lipoproteine verursacht Lipotoxizität, die zu Insulin-Rezeptor-Dysfunktionen führt. Der daraus resultierende insulinresistente Zustand erzeugt Hyperglykämie mit kompensierter hepatischer Gluconeogenese. Letzteres erhöht die Leberglukoseproduktion und verstärkt die Hyperglykämie durch Insulinresistenz weiter. Freie Fettsäuren verringern auch die Nutzung von Insulin-stimulierter Muskelglukose und tragen weiter zur Hyperglykämie bei. Lipotoxizität durch zu hohe freie Fettsäuren verringert auch die Sekretion von Pankreas-β-Zell-Insulin, was schließlich zu einer β-Zellerschöpfung führt [Richard N. Redinger, MD: Die Pathophysiologie der Adipositas und ihre klinischen Manifestationen]

Fettleibigkeit interagiert mit ererbten Faktoren und führt zu Hyperinsulinämie. Diese Stoffwechselstörung ist für einen veränderten Glukosestoffwechsel verantwortlich und prädisponiert für Typ-2-Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Dyslipidämie und Bluthochdruck. Zusammen mit anderen Insulinresistenz-bedingten subklinischen Anomalien werden diese als Metabolisches Syndrom bezeichnet [William’s Obstetrics, 23. Auflage-McGrow Hill, Kapitel 43]. Komplikationen und deren mögliche Ursache werden in der Präsentation aufgezeigt.

Was werden die Folgen von mütterlicher Fettleibigkeit sein?

Offensichtlich nehmen alle Schwangeren zu, da kurzfristig der Fötus 3,5 kg, das Fruchtwassergewicht 1,5 kg und die Plazenta durchschnittlich 1 kg wiegt, ganz zu schweigen vom erhöhten Plasmavolumen und dem sich durch Progesteronwirkung angesammelnten Wasser im Körper. Was besonders wichtig ist zu beobachten, ob die Frauen vor der Empfängnis als fettleibig galten oder während der 9 Monate der Schwangerschaft zugenommen haben. Die ideale Gewichtszunahme während der Schwangerschaft wird durch die Empfehlung des Institute of Medicine (IOM) bestimmt, in der größen- und herkunftsbezogene Empfehlungen gelten, obwohl die Einstufung auf BMI-Werten basiert.

Wenn die Mutter vor der Schwangerschaft fettleibig war, sollte sie während der Schwangerschaft nicht mit dem Gewichtsverlust beginnen, da der katabole Zustand dem Fötus schaden und die fötale Entwicklung stören kann. Gewichtszunahmeempfehlungen gelten für sie nur mit zusätzlichen Vorsichtsmaßnahmen. So ist beispielsweise Fettleibigkeit mit einer erhöhten Inzidenz von Neuralrohrdefekten verbunden, weshalb eine frühzeitige Folsäureversorgung notwendig ist.

Welche Komplikationen können während der Schwangerschaft bei adipösen Frauen auftreten?

Zu den unerwünschten Schwangerschaftsereignissen gehören:

- Frühe Schwangerschaft:

- Fehlgeburt

Angeborene Anomalien, z.B. Neuralrohrdefekte

Späte Schwangerschaft:

- Frühe Wehen

- Hypertonie/Präeklampsie

- Schwangerschaftsdiabetes

- Thromboembolismus

Arbeit & Lieferung

- Schwierigkeiten bei der fetalen Überwachung

- Verlängerte Wehen / Dysfunktionale Wehen

- Erhöhte Rate von Instrumentalgeburten

- Erhöhtes perineales Trauma

- Erhöhte Inzidenz von Schulterdystokie

- Erhöhte Inzidenz von Genital- und Harnwegsinfektionen

- Kaiserschnitte

- Primäre postpartale Blutung

- Höheres Risiko für Narkosekomplikationen

Postpartum:

- Erhöhtes Risiko für perinealen / Kaiserschnitt Wundabbau und Infektion

- Postpartum endometritis

- Sekundärer PPH

- Postpartale Thrombophlebitis / Thromboembolie

- Reduziertes Stillen

Fötus und Neugeborene:

- Makrosomie

- Intrauterine Wachstumseinschränkung

- Intrauteriner Tod

- Früher Neugeborenentod

- Hyperglykämie

- Adipositas der Kindheit

- Meconium-Aspiration

- Geburtstrauma

- Neuralrohrdefekte

- Herz-Kreislauf-Anomalien

- Ano-rektale Atresie

- Hydrozephalie

- Anomalien der Gliedmaßenreduktion

- Septumanomalien

Schlussfolgerungen

Übergewicht ist zu einem der größten Gesundheitsprobleme in Wohlstandsgesellschaften geworden. Fettleibigkeit ist ein Zustand, der vorhanden ist, und seine Prävalenz nimmt seit den 1960er Jahren weiter zu. Es gibt viele durch Adipositas bedingte Erkrankungen, welche zusammen die Lebensdauer eines Individuums erheblich reduzieren. Übergewichtige Frauen, die schwanger wurden, und ihre Föten sind prädisponiert für die Entwicklung einer schweren schwangerschaftsbedingten Komplikationen. Dazu gehört auch ein erhöhtes Risiko für Müttersterblichkeit und Morbidität; darüber hinaus zeigen neuere Studien, dass auch die Nachkommen adipöser Mutter langfristig an Morbidität leiden.